Таким образом, важнейшие предпосылки возникновения человека — общественный образ жизни, звуковая сигнализация (на основе которой возникает речь с необходимой для этого коренной перестройкой голосового аппарата), дневной образ жизни, прямохождение, возникновение сложной иерархической структуры стада и связанное с этим разделение функций между членами сообщества — были в значительной степени обусловлены экологической обстановкой, сложившейся ко второй половине миоцена. Поэтому следует допустить возможность увеличения возраста человечества по крайней мере до рубежа плиоцена и миоцена.

В отличие от растительноядных лесных человекообразных обезьян — орангутана (Pongo pygmaeus ), шимпанзе (Pan paniscus, P. troglodytes ), гориллы (Gorilla gorilla ), — и австралопитеки, и древние люди были всеядны. Мясо составляло существенную часть их рациона. Стало быть, на время охоты мужчины должны были надолго оставлять женщин. Если бы приматы были моноэстричны (т. е. имели одну овуляцию в год, одну течку, краткий сезон спаривания, как хищные, копытные и другие крупные млекопитающие), то самки колониально живущих видов, где самцы надолго уходят от самок, рисковали бы остаться неоплодотворенными. Полиэстричность приматов была предпосылкой перехода наших предков от растительноядной пищи к охоте.

Прямохождение поставило еще одну проблему. В случае однократного спаривания сперма легко вытекает из половых путей самки, что резко понижает шансы на оплодотворение. По мнению известного приматолога Десмонда Морриса, женский оргазм не известен среди остальных приматов. Согласно гипотезе этого автора, повышенная по сравнению с другими приматами сексуальность человека была исходно связана с необходимостью повторных покрытий самок в связи с нерегулярностью половых контактов кочевых охотников-самцов с оседлыми самками. Согласно тому же автору, возникновение женского оргазма у предков человека способствовало тому, что после сношения утомленная самка оставалась в горизонтальном положении, что не давало сперме вытечь из, ее не приспособленных для прямохождения половых путей [7] Morris Desmond. Der nackte Affe. Knauer Verlag, 1969, 240 S.

.

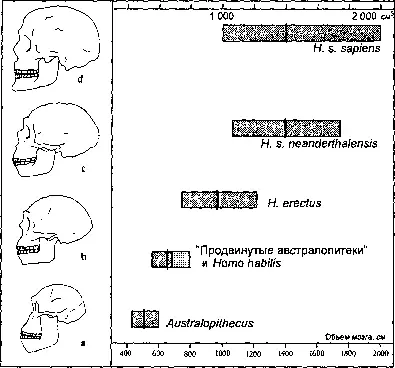

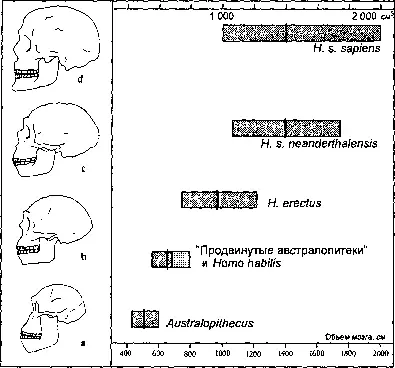

Известно, что в процессе перехода от австралопитеков к роду Homo произошло существенное увеличение размеров головного мозга (рис. 2) [8] Grünert H. (Herausgeg. ) Geschichte der Urgesellschaft. Deutscher Verl. der Wissenschaften. Berlin, 1989. 360 S.

. Грань между австралопитеками и ранними людьми достаточно условна. Линией раздела считается изготовление орудий. Это плод рук человеческих.

Не менее интересна грань в числе хромосом между 48-хромосомным кариотипом человекообразных обезьян и 46-хромосомным набором человека и, быть может, австралопитековых. Мало вероятно, чтобы новое хромосомное число возникло постепенно. Можно предположить, что исходно в одной из хромосом произошла мутация слияния и возникла особь с 47 хромосомами. При скрещивании с исходной формой с 2n=48 50% особей будут иметь 2n=48, 50% — 2n=47. Скрещивание последних, несмотря на пониженную плодовитость гетерозигот, даст 25% 2n=46, 50% 2n=47, 25% 2n=48.

Рис. 2. Увеличение размеров мозга, уменьшение лицевой части черепа и увеличение мозговой части черепа в ряду от Australopithecus к Homo sapiens. Из Grünert (1989).

Слева — черепа: а — австралопитек; b — Homo erectus; с — Н. sapiens neanderthalensis; d — Н. s. sapiens. Справа — увеличение объема головного мозга; пределы вариации и среднее значение.

Мы ничего не знаем о мышлении человека умелого (Homo habilis ), оставившего нам свои первые крайне примитивные орудия труда так называемой «галечниковой культуры» (рис. 3).

Изготовление орудий, социальный образ жизни, расчленение функций и навыков между членами первобытного стада требовало все более длительного периода обучения. Хотя процесс обучения идет в течение всей жизни особи, но особая нагрузка ложится на годы роста. Сравнение человека и человекообразных обезьян говорит нам о резком удлинении процесса созревания у человека и его прямых предков по сравнению с человекообразными. Шел естественный отбор по многим параметрам, в том числе и на увеличение продолжительности детства и всей жизни особи. В отличие от диких животных, у которых старение практически связано с прекращением репродуктивных функций и потому старые особи крайне редки (впрочем, в популяциях бурых медведей на Курилах, где медведи-старики могут питаться выбросами моря, не конкурируя со взрослыми и молодыми животными, встречаются особи, полностью утерявшие зубы от старости), у человека старики несут особую функцию хранителей опыта (а позднее и традиций), учителей следующих поколений. В сложно иерархизированной структуре первобытного стада особое место занимали старейшины как хранители передаваемого опыта и знаний.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу