Однако в мае 1758 года отправленный в Китай посланник Василий Братищев привёз ответ пекинского правительства. Маньчжурский император-«богдыхан» в своей грамоте, датированной 23 сентября 1757 года, отказал в дозволении русским судам плавать по Амуру. Мотив отказа в русском переводе XVIII столетия звучал так: «У нас от века того не бывало, чтоб России позволено было в какое-нибудь место провозить свой хлеб рекою Амур, чего и ныне никоим образом позволить нельзя».

Китай и в то время был крупнейшим по населению государством планеты, уже тогда игравшим заметную роль в мировой торговле. Поэтому в Петербурге не желали ссориться с огромной страной, к тому же не имея возможности перебросить к востоку от Байкала значительные военные силы. Обидный отказ пришлось проглотить, смирившись с неуступчивостью китайских властей.

«О способах к осмотру Амура, не подав подозрения китайцам…»

К вопросу о плавании русских кораблей по Амуру пыталась вернуться царица Екатерина II. В 1764 году она поинтересовалась у дипломатов, не стоит ли вновь попробовать уговорить Китай на счёт Амура. Ответ Коллегии иностранных дел был неутешительным: «Как ни уверена Коллегия в необходимости и пользе того, чтобы русские суда рекою Амур ходили свободно, но по известному упорству в том китайского двора не находит теперь способов возобновить свои домогательства…»

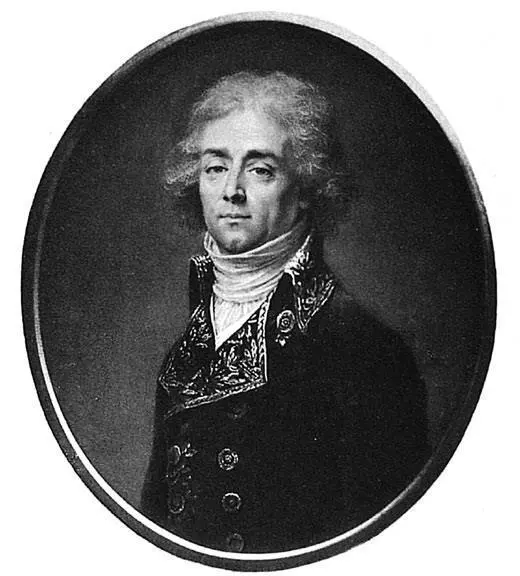

Великая императрица, присоединившая к России берега Чёрного моря, Крым и бо́льшую часть Польши, так и не решилась поссориться с Китаем ради Амура. Лишь её внук, царь Александр I, в 1805 году вновь попытался решить вопрос Амура, отправив в Китай большое посольство во главе с графом Юрием Головкиным.

В подписанной царём инструкции для посла говорилось: «Разведать о степени судоходности реки Амур и вытребовать от китайцев позволение ходить по Амуру хотя бы нескольким судам ежегодно для снабжения Камчатки и Русской Америки необходимыми припасами».

Вместе с послом Головкиным к дальневосточной границе ехал полковник Теодор д’Овре, который числился в императорской свите «по квартирмейстерской части», в реальности выполняя функции военного разведчика. Поставленные царём задачи были изложены чётко: «Собрать все возможные сведения о военном положении страны между Байкалом и чертою китайской границы. Развить представления относительно военной части у китайцев в Маньчжурии по Амуру. Представить заключение, возможно ли будет со временем совершить небольшую тайную экспедицию в страны, лежащие между Амуром и Становым хребтом. Сохранять тайну и осторожность».

Оказавшись в верхнем течении Амура, полковник д’Овре с удивлением установил, что местные «тунгусы» не считают себя китайскими подданными, а всё присутствие Китая на этих землях ограничивается несколькими «пограничными столбами с надписями на пяти языках». В итоге разведчик представил русскому царю проект «О способах к осмотру и описи Амура и совершению экспедиции по левому берегу этой реки, не подав подозрения китайцам».

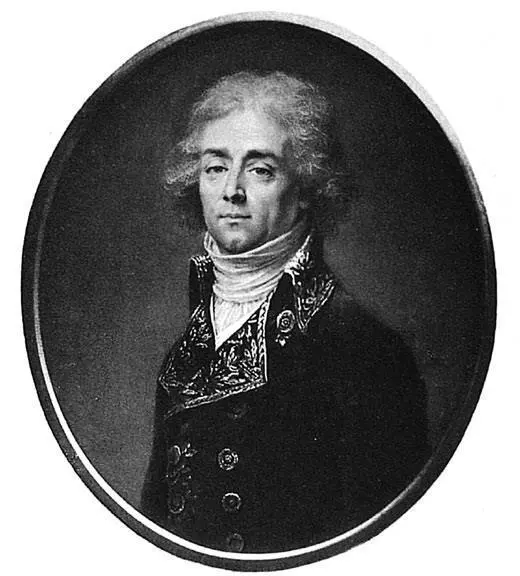

Граф Юрий Александрович Головкин

Однако на западных рубежах России как раз начиналась большая война с Наполеоном, поэтому Александру I пришлось навсегда забыть о нерешённых вопросах восточной границы. Полковник д’Овре вернулся с берегов Амура, чтобы воевать против Бонапарта, и в итоге с боями дошёл до Парижа, став генералом и резидентом русской военной разведки в Западной Европе. Заниматься дальневосточными вопросами ему более не пришлось.

Миссия посла Головкина, с которым разведчик д’Овре в 1805 году ехал к границам Китая, тоже закончилась неудачей. Маньчжурские чиновники, не желая даже разговаривать о спорной границе у Амура, не пустили посольство в свою страну под предлогом того, что посол отказался тренироваться в ритуальных поклонах китайскому императору.

Ради интересов страны граф Юрий Александрович Головкин даже согласился на «девятикратное касание пола лбом» перед самим императором, но счёл унизительным и нарушающим достоинство Российской империи требование отрепетировать такие поклоны перед пограничными чиновниками империи Цин. Посольству пришлось безрезультатно пуститься в обратный путь из Забайкалья в Петербург…

До возвращения России на берега Амура оставалось ещё полвека.

«Чтоб нам был уступлен один из берегов Амура…»

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу