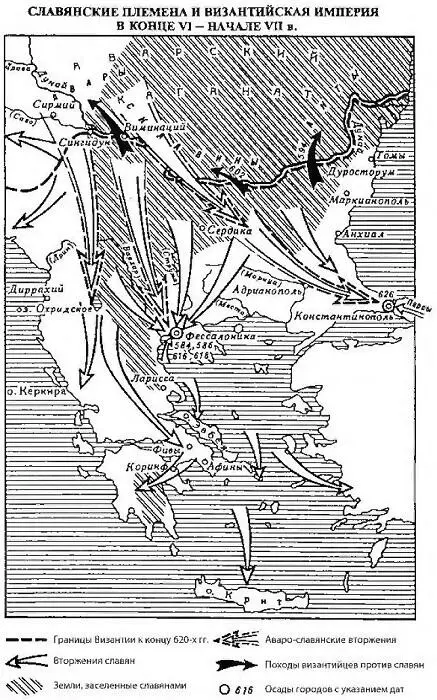

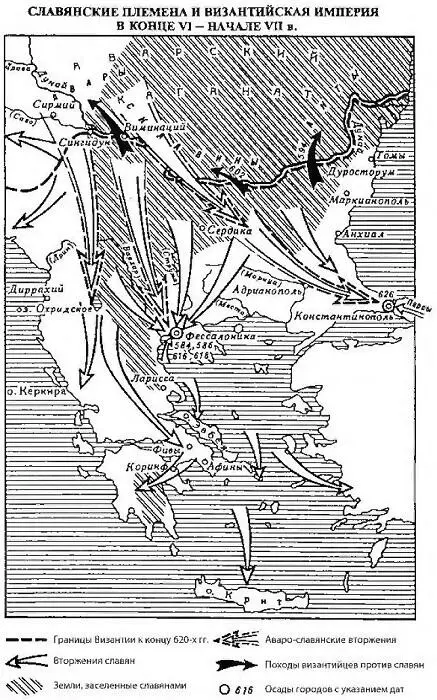

Рис. 2. Расселение славян на Балканах (по: Буданова 2000. С. 91)

Вслед за гуннами из причерноморских степей продолжили вторжения гуннские объединения кутригуры и утригуры, с предгорий Алтая до Дуная дошла орда тюркоязычных аваров, подчинивших себе осевших в Паннонии славян. Славяне называли аваров обры, и в славянских языках это слово означало не просто врагов, а первобытных великанов, допотопных библейских гигантов, которые были «велики телом и горды умом» (см. главу III.1), как писала о них русская летопись. Не власть над славянами влекла аваров на Дунай — греки стремились использовать пришельцев против гуннов, а сами они рвались к византийским городам, Фессалоникам и Константинополю. Но здесь они уже не могли обойтись без помощи славян, знавших пути на Балканы. Славяне перевозили авар через Дунай, вместе с ними осаждали Фессалоники, а в 626 г. едва не взяли Константинополь.

Феофилакт Симокатта, византийский автор, рассказал о походе греков против аваров в конце VI в.: те заключили мир с Византией, но «натравили» на греков союзное племя славян, которое подступило к Длинным стенам; византийскому стратигу удалось рассеять «полчища» славян.

Характерен странный пассаж о встрече императора Маврикия со славянами, приводимый в связи с этой военной кампанией. К императору доставили трех славянских пленников, «не имевших при себе ничего железного и никакого оружия: единственной их ношей были кифары». Император учинил допрос: «какого они племени, где им выпало жить и почему они оказались в ромейских землях». Те «отвечали, что по племени они славяне (Σκλαυηνοί), живут у оконечности Западного океана» (Балтийском море — в Венедском заливе Океана античных авторов); аварский хаган отправил их как послов собрать славянские войска, прислав старейшинам славян богатые дары. Вожди славян отказались идти в поход, сославшись на дальность предприятия (пятнадцать месяцев пути). Хаган же, вопреки закону, задержал послов, так что те попытались пробраться на родину через Фракию и Византию. Они показывали императору свои кифары, демонстрируя приверженность к мирным «мусическим упражнениям», но не к войне. Маврикий «восхитился их племенем» и оказал гостеприимство, подивившись, впрочем, размерами их тел и огромности членов» (Свод, т. II: 15–17).

Смысл этого пассажа вызвал оживленную полемику. Американский исследователь Флорин Курта (Курта 2008. С. 161–162) настаивает на том, что пассаж представляет собой образец историографической конструкции, ориентированной на античные образцы (начиная с Геродота, писавшего о мудрых варварах), и не может использоваться напрямую как источник информации о славянской идентичности. Среди мотивов, связанных с послами-кифаредами, следует все же выделить один, который не связан с античными топосами и носит явно не праздный характер: это вопрос о «роде-племени», который в изложении того же Феофилакта Симокатты повторяли византийцы при столкновениях с варварами (ср.: Свод, т. II: 23). Это был один из центральных вопросов политики империи: нужно знать происхождение варваров, чтобы разделять и властвовать. Этой политике посвящен трактат Константина Багрянородного «Об управлении государством», но ближайшей параллелью сюжету кифаредов представляется рассказ о появлении послов другого народа при дворе другого императора, уже в 939 г.

Это знаменитый рассказ Бертинских анналов о первом появлении «народа Рос» при дворе франкского императора Людовика Благочестивого, разбор которого в контексте проблемы происхождения имени русь предлагается далее (глава V, параграф 1). Послы «Рос» появляются без кифар, но «ради дружбы», ссылаясь на власть своего (или хазарского) правителя кагана, обратной дороги им нет. Они просят Людовика пропустить их через землю франков. Император спрашивает, какого они рода, и те отвечают: от «рода свеонов». Распознав в них викингов, Людовик велит задержать послов как шпионов. Маврикий оказывается более гостеприимным, но вопрос о происхождении и «обретение имени» носят и в VI, и в IX вв. непраздный характер. Существенно при этом, что византийское иноназвание (экзоним) руси Рос и имя страны Росия/Россия отличались от самоназваний русь, русские, Русская земля, как греческое имя склавены/склавины отличалось от самоназвания словене.

Итак, в начале своей истории славянские племена, форсировавшие Дунай, колонизовали Балканы и обрели имя во всемирной истории, так что латинский автор из Испании Исидор Севильский писал в VII в.: «славяне захватили у ромеев Грецию» (Свод, т. II: 355). Славяне заселили Иллирик, Фракию и Македонию, добрались до Аттики и Пелопоннеса, переправились даже в Азию. Византийцы продолжали считать себя гражданами Римской империи — ромеями. Жители распавшейся Западной Римской империи не забывали, что на самом деле византийцы — греки, а не ромеи (римляне).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Дмитрий Пучков - Средневековая Русь [От призвания варягов до принятия христианства]](/books/395138/dmitrij-puchkov-srednevekovaya-rus-ot-prizvaniya-va-thumb.webp)