Согласно летописной «Корсунской легенде», женившись на прибывшей в город Анне, князь возвращает Корсунь Византии в качестве свадебного дара — вена. Конечно, политическая реальность была более сложной, чем это изображалось летописцем, следующим собственным установкам христианского просвещения. Вместе с тем, сама «Корсунская легенда» основывается, конечно, на исторической традиции — предании: с собой и царицей из Корсуня князь взял Настаса Корсунянина, сдавшего ему город во время осады и игравшего затем значительную роль при княжеском дворе; корсунских попов с мощами св. Климента и его ученика Фифа; даже бронзовые статуи и квадригу — трофеи, стоявшие во времена составления летописи за построенной Владимиром церковью Богородицы (Десятинной).

Исследователи, начиная с А. А. Шахматова, полагают, что сама «Корсунская легенда», предание об основании Десятинной церкви и др. были составлены корсунским клиром Десятинной церкви [209]. Христианские святыни, клир, а возможно, и славянские книги, которые Василий II мог прислать с Анной из завоеванной им Болгарии, были необходимы для основания новой церковной организации. Кроме того, удачный поход должен был продемонстрировать языческой Руси силу христианского Бога, к которому обратился ее «оглашенный князь»: дарованные крестом победы над врагом убедили самого Константина Великого в необходимости обращения Римской империи.

Как бы то ни было — древнерусское представление о крещении как о политическом и культурном завоевании Руси имело глубокий исторический смысл.

§ 4. Начало христианизации

Древнейшие кресты-тельники и погребальный обряд

Начальная эпоха распространения христианства на Руси документируется распространением христианских древностей, по преимуществу в дружинных погребальных комплексах (с середины — третьей четверти Х в. до официального крещения Руси при Владимире Святославиче в 988 г.) в сети узловых пунктов Древнерусского государства — в городах и на погостах. Автор настоящей книги вместе с исследовательницей Гнёздова Т. А. Пушкиной посвятили этим древностям, крестам-привескам и свечам в погребальных комплексах специальные работы (Петрухин, Пушкина 2009, Литература). За прошедшие годы сделаны новые находки, относящиеся как к предыстории русского христианства, так и к начальной стадии христианизации в конце Х — начале XI вв.

Процессы христианизации вызывают возрастающий интерес в международной науке: особые заслуги в разработке этих проблем принадлежат Й. Штекеру, предложившему типологию крестовидных привесок Северной и Восточной Европы в эпоху викингов (Staecker 1999). Проблема источников миссионерской деятельности — Восток (Византия и Русь) или Запад (Германия и англо-саксы) дискутируется на международных симпозиумах с 1990-х гг. (сf. Petrukhin, Pushkina 1997; Muller-Wille 1998; из относительно недавних работ — Graslund 2000; Carver 2003). Проблема импульсов христианизации и участия в ней Руси остается, на мой взгляд, наиболее интригующей в этих исследованиях.

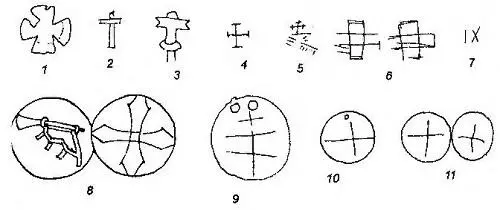

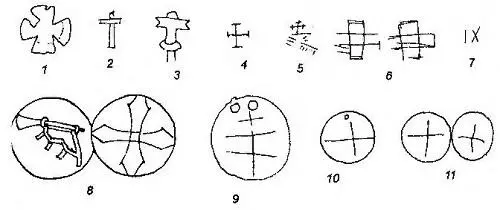

Рис. 81. Монеты с граффити, передающими крест (1, 2, 4–11) и молот (3) (по: Sedykh V.N. On the function of coins in graves in early medieval Rus' // Russian History. Vol. 32 Nos. 3–4. 2005. Festschrift 2 for Thomas N. Noonan. P. 471–478)

К особой категории находок, характеризующих начальные этапы христианизации, относятся монеты (как византийские с христианскими изображениями — их носили как «иконки», так и восточные), на которые наносили граффити-кресты. Сводку этих находок дал В. Н. Седых (Sedykh 2005) (рис. 81); скандинавский сравнительный материал с граффити (крестами и молоточками Тора) приведен в работе Э. Миккельсена (Mikkelsen 2002). Саманидский дирхем с прочерченным изображением четырехлопастного креста обнаружен и среди гнёздовских находок. Потоки монет контролировала и распределяла как на Руси, так и на севере Европы княжеская дружина, религия которой становилась синкретичной на международных путях. Е. А. Мельникова (2001. С. 108, 111) заметила, что на двух восточных монетах из Швеции изображения креста сочетались с руническими надписями — именем громовника Тора, а сам амулет-молот становился крестообразным (ср. Graslund 2000. P. 90–91 и киевское ожерелье из молоточков, включающее крест — рис. 72).

Схожая конфессиональная ситуация имела место в дохристианской Руси. Русская дружина, заключившая договор с греками в 944 г., была разделена на две части: язычники клялись именем громовника Перуна в Киеве, христианская русь — в церкви Ильи в Константинополе (см. рис. 82, цв. вкл.). Конструкция составителя «Повести временных лет», посчитавшего, что и церковь Ильи в 944 г. располагалась в Киеве, основывалась на современных ему реалиях начала XII в.: по «протоколу» договора, русь должна была клясться христианскими святынями в Константинополе (Малингуди 1996. С. 90). Эту дохристианскую эпоху и можно считать собственно эпохой «двоеверия»: христианские символы часто оказывались результатом «импровизации»; использовались монеты с сакральными изображениями; кресты вырезали из дирхемов и изображали с помощью граффити, причем иногда на бытовых предметах. Таким предметом оказалась костяная рукоять, украшенная граффити в виде молоточка Тора и двух крестов (Пескова 2004. С. 160).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Дмитрий Пучков - Средневековая Русь [От призвания варягов до принятия христианства]](/books/395138/dmitrij-puchkov-srednevekovaya-rus-ot-prizvaniya-va-thumb.webp)