На приведенной выше оковке из Гринева (рис. 42) персонажи — «простоволосый» и с косой — объединены не мотивом борьбы, а мотивом объятий — «священного брака». Показательно, что на ахеменидском цилиндре, несущем сюжет поединка «скифских» лучников, переходящего в рукопашный бой, центр композиции отмечен крылатым существом, которое обычно интерпретируется как символ фарна — царской харизмы. Значит, мотив поединка передает победу священного царя, вонзающего меч в своего врага.

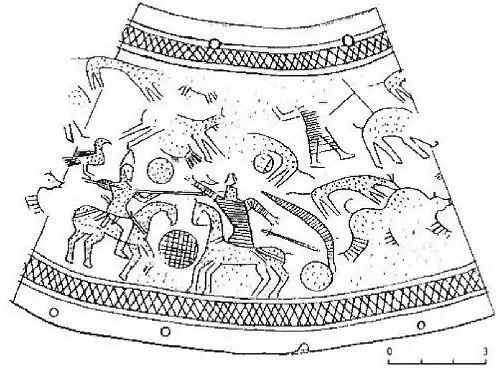

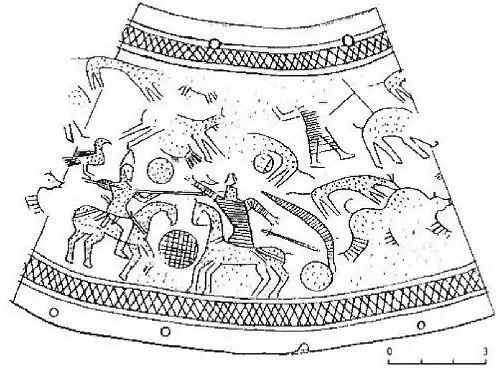

Поединок двух воинов оказывается существенным мотивом в искусстве Хазарии (в широком смысле, включая болгарские и другие параллели), если учесть немногочисленность известных до сих пор композиций. В частности, на так называемом реликварии, найденном близ села Маяки, изображен бой двух всадников: копьеносец поражает соперника, роняющего меч. Для понимания композиции в целом важны зооморфные изображения, сопровождающие саму сцену: птица (сокол?) над плечом победителя (ср. иранские представления о фарне в виде птицы) и змея за спиной терпящего поражение (рис. 57). Этот «зооморфный код» напоминает композицию черниговского ритона, где перед лучником с косой изображена хищная птица, за спиной же терпящего поражение — петух (земная домашняя птица). Универсальный космологический смысл подобных сюжетов — противопоставление и борьба небесного верха и земного низа и т. п. — очевиден (Флёрова 2001. С. 147).

Рис. 57. Изображение на кости, городище Маяки (по: Флёрова 2001. С. 147)

Композиция на древнерусском ритоне выглядит более сложной, ибо дублирующая мотив состязания лучников центральная сцена преследования — терзания двуглавым грифоном орла слева и волка — земного зверя — справа как бы инвертирует земную и небесную сферы. Парадоксальным представляется и выбор жертвы — объектов терзания, ибо и орел, и волк, представленный на ритоне в характерной для звериного стиля позе терзаемого животного, должны относиться скорее к терзающим хищникам, а не жертвам. Но не следует забывать при этом об общем сюжете борьбы-состязания (двух воинов, двух лучников: ср. «космическую борьбу» в терминологии Д. Ласло), в котором нет однозначного разделения на «жертву» и «хищника» (ср. мотив борющихся переплетенных хищников на том же ритоне), и о «высокой» тотемной роли волка как предка правящего рода — кагана в тюркских традициях.

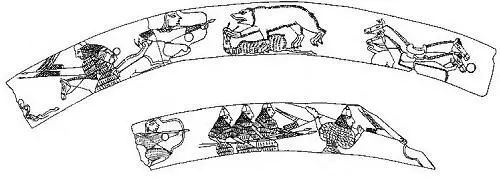

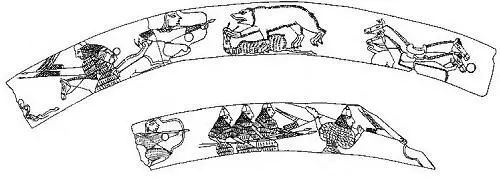

Рис. 57а. Сцена на костяных накладках их Шиловских курганов (по: Багаутдинов, Богачев, Зубов 1998. Рис. 21).

Так или иначе, композиция на ритоне являет некую мифоэпическую драму, в которой мифологический (космологический) «пролог на небесах» прообразует эпическую историю состязания двух лучников и поражение — смерть «кагана» в ритуальном поединке (в соответствии с сюжетом «золотой ветви»). Этим мотивам близок хазарский эпический сюжет жертвоприношения сакрального царя — кагана, описанный у ал-Масуди и др. восточных авторов Х в., и явно восходящий к более ранним тюркским мифо-ритуальным сюжетам выбора и жертвенной смерти правителя (Petrukhin 2004). Вероятность эпической трактовки мотива состязания двух лучников (борцов и т. п.) подтверждает недавняя находка костяных накладок на седло из Шиловских курганов (VII в., Среднее Поволжье, Ульяновская обл.), несущих многофигурные композиции. Она являет целую батальную сцену, в которой четыре тяжело вооруженных спешившихся копьеносца фланкированы двумя стрелками из лука. Публикаторы находки (Багаутдинов, Богачев, Зубов 1998. С. 106–107: рис. 57а) усматривают в батальной сцене мотив окружения копейщиков лучниками, но их движение направлено лишь против одного из стрелков (его фигура обломана). Другой, чьи волосы повязаны лентой, кажется, является главным героем композиции: по всей вероятности, ее центральный мотив — охота лучника на медведя, терзающего лань. Если учесть, что и на упомянутом «реликварии» в верхнем ярусе также реконструируется сцена «небесной охоты», то можно полагать, что в целом композиции на «реликварии», Коцком ковше и шиловских накладках седла отражают охотничьи подвиги мифического (мифоэпического) героя-царя и его борьбу за власть.

Рис. 60. Серебряные и золоченые застежки от кафтана из большого кургана Гульбище (Чернигов, ГИМ) (по: Петрухин 2007. С. 69)

Отметим, что изобразительный мотив охоты на хищника (чудовище), терзающего добычу, также восходит к скифской, ахеменидской и еще более глубокой месопотамской древности; сцена иногда трактуется достаточно прямолинейно — в герое-охотнике видят покровителя травоядных («хозяина животных» и т. п.): учитывая семантику мотива терзания как победы хтонического мира смерти, можно предположить, что победа героя над терзающим зверем означает победу жизни над смертью и т. п.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Дмитрий Пучков - Средневековая Русь [От призвания варягов до принятия христианства]](/books/395138/dmitrij-puchkov-srednevekovaya-rus-ot-prizvaniya-va-thumb.webp)