Многочисленные евразийские параллели мотиву битвы жеребцов собраны Д. Ласло, сопоставляющим этот мотив с распространенным мифом о космической битве воплощений двух начал. К тому же мотиву исследователь относит борьбу двух героев и противостояние двух взнузданных коней на хазарском ковше из Коцкого городка (Laszlo 1971. S. 120–134; ср.: Фонякова 2010, рис. 41, 43), о чем специально см. далее. Центральная фигурка мартыновской композиции — «пляшущий человечек», упирающийся руками в колени, находит параллели в аланских древностях (как и конские фигурки и фигурки львов — ср.: Ковалевская 1995. С. 138–139; Левина 1966, ил. 48, рис. 169). Впрочем, число параллелей расширяется (ср. стелу из Приазовья — Швецов 1980), что естественно для этнокультурной ситуации в евразийской степи и соседних регионах.

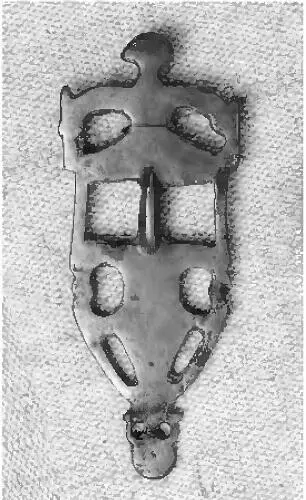

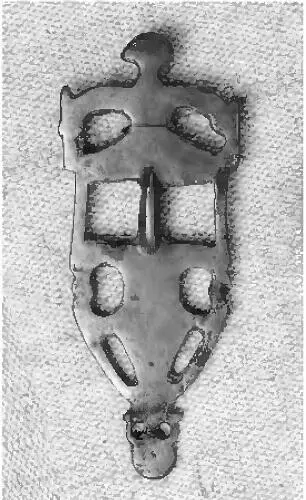

Для праславянского лесного региона фигуративное искусство остается «периферийным». При этом образцы декоративного искусства — фибулы — приобретают иногда вычурные формы: при сохранении общей схемы пальчатой фибулы (напоминающей пятерню) центральный луч оформляется в виде антропоморфной маски, боковые — в виде птичьих и других головок (бронзовые фибулы с Пастырского городища), ножка — в виде маски «дракона». Фибула приобретала зооморфные очертания с головой дракона, лапами-отростками и пятилучевым хвостом. Щитки украшались циркульным и спиральным орнаментом. Фибулы с более простыми щитками, восходящие к двупластинчатым, получили сердцевидные щитки, становились прорезными с симметричными изображениями антропоморфных масок на концах, по сторонам которых — симметричные протомы коней (Пастырское городище, рис. 46), головки птиц, образующих венец, и т. п.

Попытки соотнести зооантропоморфные образы фибул с персонажами славянской мифологии (Б. А. Рыбаков, В. М. Василенко и др.) даже с универсальными образами вроде «великой богини», «фланкируемой» представителями животного мира, малоосновательны. Сходные симметрические композиции в русской вышивке XIX–XX вв. относятся к широко распространенным у разных народов мотивам парных коней или птиц у «мирового дерева» (терема или у сходного осевого антропоморфного символа) и не могут возводиться напрямую к «языческой» архаике (использоваться для реконструкции языческих «храмов» и т. п. — ср.: Laszlo 1971. С. 134–138; Рыбаков 1981).

Убедительны предположения о принадлежности драгоценных уборов, обнаруженных в «кладах», славянской племенной «элите» (находки этих вещей в контексте погребального обряда единичны). Сформировавшаяся в этот период мода включала разнообразные импульсы, синтезирующие византийское, германское, кочевническое влияние: византийские серьги, фибулы германского (гото-гепидского) происхождения, поясные наборы, характерные для византийцев (мода на «геральдические» пояса сформировалась на Дунае в VI–VII вв., в том числе у авар) и развитые у кочевников, характеризуют эту евразийскую традицию, воспринятую праславянами и свойственную синкретической предгосударственной культуре «варварского общества» в целом.

Рис. 46. Фибула из Пастырского городища с симметричной композицией (по: Петрухин 2007. С.50)

Собственно славянская традиция воздействовала на культуру лесной полосы. Так, пальчатые фибулы распространялись по традиционным речным коммуникациям до балтского Верхнего Поднепровья и до освоенного теми же балтами бассейна Оки и собственно Прибалтики (см. о возможных путях этнокультурного взаимодействия носителей пальчатых фибул — в главе 1 § 2, а также Curta 2009; об «интернационализации моды» — Эпоха Меровингов. С. 119, 130–131). Считается, что в Приднепровье традиции киевской культуры унаследовала так называемая колочинская культура; в ее ареале известны комплексы, сходные с пеньковскими (в том числе так называемый Гапоновский клад VII в. с парными пальчатыми фибулами, бронзовыми гривнами, с утолщенными и орнаментированными насечками концами; височные кольца со спиральными концами, трапециевидными пластинчатыми привесками, поясными наборами и т. п. — Гавритухин, Обломский 1996). Некоторые элементы убора (помимо лунниц), в частности — пластинчатые головные венчики иногда со спиральными завитками на концах, тисненым или гравированным узором (известны в Мартыновском, Гапоновском и других кладах) доживают до древнерусского времени (к их основе — берестяной, кожаной или матерчатой — могли привешиваться височные кольца).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Дмитрий Пучков - Средневековая Русь [От призвания варягов до принятия христианства]](/books/395138/dmitrij-puchkov-srednevekovaya-rus-ot-prizvaniya-va-thumb.webp)