Константин совершил много славных дел — недаром еще при жизни его называли Великим. И все же историки Византии выделяют три главных деяния Константина.

Первое — его эдикт 313 года о веротерпимости.

Константин начал править в Империи, где люди в основном были язычниками и поклонялись таким богам, как Аполлон, Юпитер, Венера, Диана, Митра… Никакая другая религия не знала стольких божеств. Им возводились величественные храмы, им приносились многочисленные жертвы.

Мало кто сомневался, что Бог может быть иным. Учеников Христа было совсем немного, их называли сектантами и жестоко преследовали: жгли на кострах, выкалывали глаза, подрезали сухожилия на ногах так, что человеку ходьба приносила мучение…

Когда Константин был на подступах к императорскому трону, гонения на христиан в стране приняли размах стихийного бедствия. Не будет преувеличением сказать, что явление Константина спасло христианство, которое было тогда на грани уничтожения.

Изданный им в 313 году эдикт давал «как христианам, так и всем прочим гражданам полную свободу отправления той религии, которую каждый считает наилучшей для самого себя».

Эдикт Константина 313 года — не о запрещении язычества и не о введении христианства. Это эдикт о веротерпимости.

Уже при жизни Константина христианская «секта» из гонимого меньшинства стала превращаться в мощную духовную силу. Константин совершил настоящую революцию в духовной жизни человечества: при нем христианство стало государственной религией крупнейшей Империи мира.

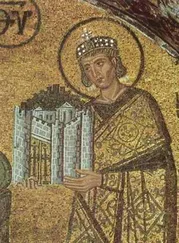

Вторым великим деянием Константина было создание на берегу Босфора первой в истории христианской столицы — Константинополя, Нового Рима. Его границы Константин сам начертал на земле копьем своего стражника. Небывалые по красоте дворцы и храмы украсили новый стольный град. В него свозились сокровища искусства со всего света — из Персии, Африки… В фантастически короткий срок Константинополь стал одним из важнейших и красивейших городов мира. «Ни с чем не сравнимое прекраснейшее средоточие всей обитаемой земли» — такой виделась византийская столица средневековому автору.

Многие историки Византии ведут начало ее летосчисления от официального открытия Нового Рима. Оно состоялось 11 мая 330 года. Так что, без всякого сомнения, царя Константина можно считать отцом-прародителем не только первой христианской столицы мира, но и самой Византии.

Крупнейший историк и писатель XIV века Феодор Метохит называл миссию Константина божественной, а годы его правления — «эпохой, когда Византия находилась под особым покровительством Провидения».

Третье великое деяние Константина — создание на Святой земле двух храмов, ставших святынями для христиан всего мира. Как ни странно, в первые три века после Рождества Христова мало кто придавал особое значение Святым местам. А ведь именно здесь, в Палестине, произошли все события Ветхого и Нового Заветов. За три века эти места были осквернены, подвергнуты опустошению язычниками.

Константин был первым, кто исправил это положение. В 325 году он издал указ о строительстве храмов на месте Рождения Христа и у Гроба Господня. Осуществить задуманное Константин поручил своей матери — царице Елене. Усилия Константина и Елены оценены Православной Церковью высшим признанием — оба причислены к лику святых, равноапостольных.

3. Новый ковчег для третьего тысячелетия

Самые интересные люди — те, кто умеет разгадывать тайны мироздания. Эта повесть об одном из таких людей.

Константин был Колумбом. Он открыл не одну, а тысячу Америк. На тайных скрижалях мирозданья он сумел прочесть то, что было невидимым для всех остальных. Ибо он умел читать Тайные Знаки.

И поэтому история жизни царя Константина, хотя нас и разделяют шестнадцать веков, весьма актуальна и поучительна.

Жизнь Константина — трагичный путь к истине. Этот путь он начал как солдат и пролил много крови. А на смертном одре он принял крещение. Крест все-таки победил меч.

Константин был Ноем, который знал, что спасти от потопа всю Империю не удастся, и спас только то, что больше любил в ней. Со всей земли он собрал в свой Константинополь только самое лучшее. Его город на Босфоре и был его ковчегом, который он строил всю жизнь.

А что мы возьмем в свой новый ковчег?

Мы прожили XX век во вражде. Нетерпимость стала нашей второй кровью. И свой ковчег мы чуть не утопили в собственной крови. Спасительный ковчег надо строить заново. Что взять в него из нашего прошлого и что не брать с собой в будущее — вопрос наиважнейший для народа, утратившего Путь и Веру.

Читать дальше