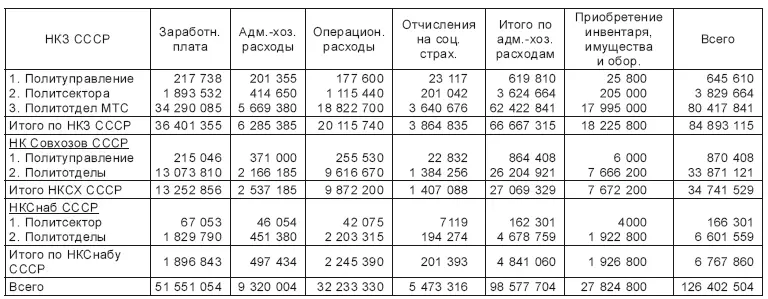

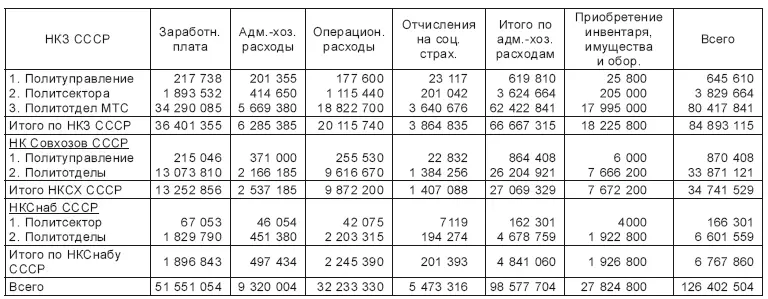

Таблица № 4

Источники: РГАНИ. Ф. 30. Оп. 30. Д. 224. Л. 79.

В пояснительной записке к сводке ее составителями указывалось, что из 126,4 млн рублей постоянные расходы составляли 82,2 млн рублей, или 65,1 %, а «единовременные», связанные с «организационным периодом», – 44,2 млн рублей, или 34,9 %. Из 126,4 млн рублей на «культурно-бытовое обслуживание, жилища, снабжение литературой, велосипеды, аптечки, патефоны и обмундирование» предусматривалось выделение 33 млн рублей, или 26,1 % [118] Там же. Л. 79.

.

Следует отметить, что, судя по изученным документам Политбюро ЦК, дополнительные средства отдельной строкой в бюджетных расходах, в дополнение к общим на содержание политотделов, выделялись из резервного фонда СНК СССР ОГПУ для обеспечения деятельности заместителей начальников политотделов по «чекистской работе». Например, 29 августа 1933 г. Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило постановление СНК СССР «об отпуске ОГПУ из резервного фонда СНК СССР 7 034 940 руб. на расходы по содержанию до конца года сотрудников ОГПУ в Политотделах МТС» [119] Там же. Л. 108.

.

Из изученных документов видно, что Политбюро ЦК контролировало выполнение его решений по финансированию политотделов ежеквартально, то есть утверждало на каждый квартал выделенные средства [120] Там же. Л. 109.

.

Таким образом, на основе приведенных фактов можно заключить, что на обеспечение деятельности политотделов МТС и совхозов, бюрократического аппарата управления ими сталинское руководство не пожалело средств и создало для работников политотделов очень благоприятные материально-бытовые условия, особенно если учесть, что в колхозах зон действия МТС свирепствовал голод и тысячи колхозников и единоличников голодали и умирали от голода.

Процесс организации политотделов и кадровый набор в них продолжался до осени 1933 г. параллельно с созданием новых МТС и совхозов [121] РГАНИ. Ф. 3. Оп. 30. Д. 226. Л. 37–40, 45–46.

.

* * *

Завершая данную главу, следует заключить, что сталинское руководство в сжатые сроки смогло создать в советской деревне чрезвычайные органы управления колхозами и совхозами – политотделы, сосредоточить в них лучшие кадры коммунистов, большинство которых были горожанами, выходцами из рабочей среды и служащих, с опытом партийной и профессиональной работы в государственных структурах, среднего возраста и молодежь, как правило, образованные и не связанные на местах личными и деловыми узами с представителями партийных и хозяйственных органов. Им предстояло решить сложнейшую задачу – остановить развал сельского хозяйства страны, укрепить созданный в результате насильственной коллективизации колхозный строй, и политотделы сделали первые шаги в этом направлении. Прежде всего им предстояло организовать в колхозах весеннюю посевную кампанию 1933 г. в условиях массового голода в основных зерновых районах страны.

Глава 2

Подготовка и проведение посевной и уборочной кампаний 1933 года

Свою деятельность политотделы МТС начали в условиях трагедии советской деревни – массового голода, вызванного негативными последствиями коллективизации и хлебозаготовок.

Документы политотделов – убедительное свидетельство этой трагедии. Они – неопровержимое доказательство того факта, что в первой половине 1933 г. голод достиг своего пика в основных зерновых районах страны и в Казахстане. В них детально и на конкретных фактах описаны имевшие место случаи голодных смертей, крайностей на почве голода в колхозах и селениях, находившихся в зоне деятельности МТС. Их анализ позволяет уточнить многие уже известные специалистам факты на эту тему: географию, остроту голода, его региональные и демографические особенности. Учитывая, что этот сюжет достаточно подробно освещен в историографии, остановимся лишь на некоторых его аспектах, связанных с анализом рассматриваемой проблемы [122] См. подробнее о голоде в 1933 г.: Голод в СССР. 1929–1934: В 3 т. / Отв. сост. В. В. Кондрашин. М.: МФД, 2011–2013; Кондрашин В. В. Голод 1932–1933 годов: трагедия российской деревни. М.: РОССПЭН, 2008 и др.

.

Работники политотделов МТС придерживались официальной версии сталинского пропаганды и директив партии о «вредительстве в сельском хозяйстве» как главной причине «трудностей», возникших в советской деревне в начале 1933 г.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу