Тихвинские события 1613 г. стали переломным пунктом в ходе борьбы со шведской интервенцией. В стратегическом плане, овладение Успенским монастырем открыло доступ во внутренние районы Новгородской земли и облегчило выход на шведские пути сообщения. В 1614–1617 гг. Тихвин стал центром настоящей народной войны, развернувшейся в Новгородской земле. В моральном плане, по признанию авторов «Sverige krigen», победа под Тихвином сняла ореол непобедимости с войск шведского короля, заслуженный ими в предыдущие несколько лег. Зимой 1613–1614 гг. полки Делагарди страдали от холода и голода и стремительно таяли от дезертирства. Положение еще более ухудшилось после эпической защиты Рамышевского острога в марте-апреле 1614 г., под которым крупные потери понес двор саксонского герцога Юлия Генриха и другие новоприбывшие части. Только поражение рати Трубецкого под Бронницами (на р. Мете) и вспыхнувшие после этого казачьи мятежи позволили противнику оправиться, а вскоре вновь перейти в наступление на Псков. Неудача самого Густава Адольфа под этой неприступной русской твердыней и общее истощение сил вынудили стороны уже в начале 1616 г. пойти на мирные переговоры.

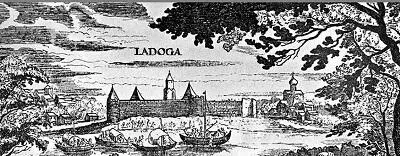

Панорама Ладоги в 1-й половине XVII в.

Не случайно, что царские послы, назначенные на «посольские съезды», в первую очередь обосновались именно в Успенском монастыре, а список с чудотворной Тихвинской иконы Божьей Матери сопровождал их переговорах, завершившихся Столбовским мирным договором (1617 г.), и предшествовал им при мирной сдаче Великого Новгорода шведами. Конечно, «вечный мир» на условиях утраты Корелы, Орехова, Ижорской земли и Ивангорода был очень тяжелым, но в условиях подготовки нового польскою похода на Москву был воспринят как несомненный успех: послы известили Государя сеунчем о добровольном оставлении шведами Новгорода, Старой Руссы, Ладоги, Порхова и Гдова.

Судьбы участников тихвинских событий

Наиболее видные участники тихвинских событий продолжали и после первых наград ощущать на себе государеву милость и жалование. Так, игумен Тихвинского монастыря Онуфрий, освобожденный при обмене пленных, в феврале 1615 г. был назначен архиепископом Астраханским и Терским [117] Книга об иконе… С. 217.

. Бывший тихвинский воевода Андрей Трусов долгое время пробыл воеводой в Романове, а затем в Устюге, где в 1619 г. и сложил свою голову в боях с последними «воровскими» отрядами. Малолетние дети его были записаны в царские жильцы, а затем — в стольники и стряпчие, прочно утвердившись в рядах Государева двора [118] Эскин Ю. М. Указ. соч. С. 301; Книга об иконе… С. 216; Боярская книга 1627 г. М., 1986. С. 47, 48, 61.

.

Леонтий Плещеев, вернувшись в столицу, был пожалован в «большие дворяне» (т. н. «дворяне московские») и уже в этом чине принял участие в последних боях русско-польской войны. Кстати, в 1618 г. из польского полона вернулась его сестра Анастасия, но не одна, а со своим законным супругом — черкашенином Микитой Маркушевским, который вывез Анастасию в Киев и венчался с ней в православном храме. Обеспокоенный появлением столь «бесчестной» для него новой родии, Леонтий попытался оспорить законность этого брака. Однако, патриарший местоблюститель принял Микиту в лоно Русской Православной церкви, и Плещееву пришлось смириться с этим решением [119] Опарина Т. Указ. соч. С. 21–44.

. Былой славный «поедишцик» больше не отличился нигде на ратном поприще, а превратился в ловкого приказного дельца, «сильного в московских столпех» человека. В 1648 г. во время «Соляного бунта» Леонтий вместе со столь же ненавистными, как он, дьяками Петром Траханиотовым и Назарием Чистым был растерзан толпой.

Из вольных казаков — рядовых участников тихвинских событий — многие продолжили службу в своих станицах до конца войны, причем одни сгинули в ходе многочисленных мятежей и в боях с врагами, а другие обрели статус городовых казаков или даже поместных атаманов — т. н. «белозерцев». Однако, некоторые гораздо раньше оставили свои станицы, променяв казачью службу на более спокойное положение. Такую судьбу избрал себе один из видных участников похода кн. Семена Прозоровского — атаман Максим Чекушников. После победы на Олонце он прибыл в Москву во главе сводной станицы из наиболее отличившихся казаков, примерно в 40 человек «розных станиц», которые привезли с собой сорок «языков» да 7 знамен. В качестве награды за долгую и верную службу он испросил государеву грамоту на поступление в слуги Ярославского Спасского монастыря.

Читать дальше

![Олег Куц - Азовское осадное сидение 1641 года [Оборона донскими казаками крепости Азов]](/books/28706/oleg-kuc-azovskoe-osadnoe-sidenie-1641-goda-oboro-thumb.webp)

![Альбер Камю - Калигула. Недоразумение. Осадное положение. Праведники [litres]](/books/436698/alber-kamyu-kaligula-nedorazumenie-osadnoe-polozh-thumb.webp)