Белогорья, или белки, называются таскилами у татар верхотомских и чулымских.

Отсюда привозят липу в Томск для рассадки в садах и огородах.

С 1820 г. пшеница калмыцкая и китайская введена в число посевов, сперва испытанных около Семипалатинска. С 1790 г. пчеловодство перешло к подзаводским крестьянам из Усть-Каменогорска. Начинателем этой ветви был полковник Аршеневский. Он возымел мысль о разведении сего хозяйства, вероятно из усмотрения, что пчелы прилетали в ф. Семиярский сосать медоносные цветы. Прах незабвенного Аршеневского покоится в предместий Усть-Каменогорска.

В губернаторство Н.И. Трескина между 1807 и 1814 годами выстроены длинные селения от р. Кана до р. Уды, по дороге.

Илимск управлял уездом, со включением Киренска, до 1775 года. Три деревянные строения городского быта представлены в рисунке в к 1839 г.

См. № 28575, том XXXVII П.С. Законов.

Для сообразности с оглавлением иркутского климата здесь и впереди переложены числа и месяцы на с. ст.

В Биллингсов проезд слобода состояла из 168 человек. Домов было 20. В 4-х верстах есть особая Русская деревня.

В 1814 и 1826 гг. видны были оконничные льдины только по некоторым станциям между Якутском и Олекминском.

Сведения о пихте доставлены мне от иркутского гражданина, коммерции советника П.Т. Баснина.

Так, сильных морозов ни в ноябре, ни в декабре я не ощущал в Киренске. Отсюда ехал я днем и ночью до Витима, не отморозив носа, и в городе безбедно ездил из дома в дом. Кстати примолвить, что в одном доме земского исправника г. Шевелева нашел я полы двойные. Упоминаю об этом чиновнике для того, что есть удовольствие желать продлить память о человеке, который оказывал в свое время всю попечительность об устройстве дома тамошнего уездного училища, который поощрял крестьян к расчистке пахотных земель и к распространению посевов.

В 1701 году, как видно из указа Сибирского Приказа к илимскому воеводе Качанову, велено водою сплавить в Якутск хлебных запасов: а) пахоты илимских слобод 180 четвертей ржи, б) пахоты бирюльской — 496, в) илгинской — 538, г) тутурской — 194, д) орденской — 93 четверти того же хлеба. Но в число 1321 не донято 243 четверти. Тут видна и постепенность плодородия по широтам, и где оно оканчивалось в ту эпоху. Из свертков мон. Кондинского.

Изменяя собственному намерению, я переступаю здесь, как и в Барнауле, среднюю полосу, и вхожу в южную, не по всем частям.

В Иркутске метеорологические наблюдения издавна ведутся, сперва Лаксманом и Лосевым, потом учителями народного училища и гимназии, а с июля 1820 г. продолжаются г. Щукиным, настоящим директором училищ губернии. От него я получил довольно обширную записку о климате и пользуюсь идеями дознанных выводов, а замечания, к настоящему времени относящиеся, сколи они ни любопытны, откладываю до поры.

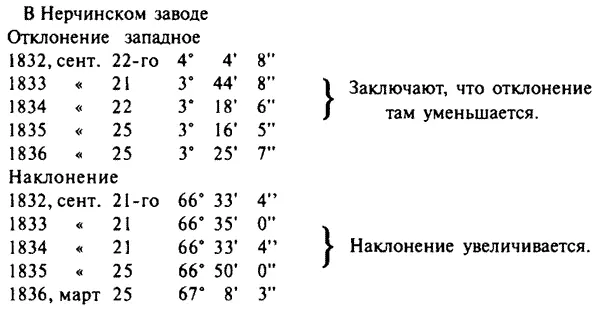

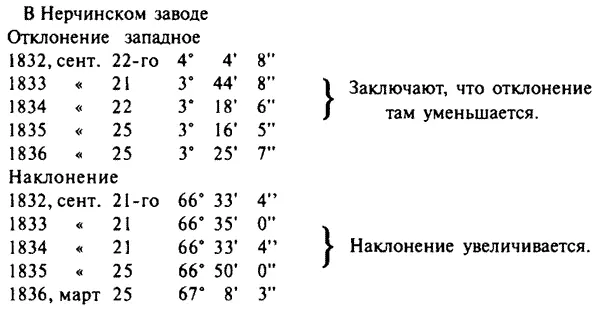

Г. Щукин из наблюдений усмотрел:

а) что очищенная ртуть на открытом воздухе замерзает при меньшем холоде, чем в термометре, защищающем от давления внешнего. Ртуть, в термометре кристаллизуясь при -32°, остается жидкою до -33,3°.

б) что ртуть, опустившись до -33,3°, вдруг низится до -37°, -38 и даже -46° и это снижение зависит от длины термометрической трубочки. Некоторые из иркутских наблюдателей стали думать, что иркутский холод = -40°. Разве нет там спиртового термометра, для обличения этих метеорологов?

в) что ртуть, возвращаясь из состояния твердого в жидкое, вдруг также переходит из -38° или -46° в -32° и быстро восходит до -31°. При таком переломе нередко растрескиваются шарики термометров.

Итак, это физическая истина, что ртутный термометр не вправе свидетельствовать холода свыше — 33,3°, как бы низко ни падал. Нет сомнения, что Гмелин и Шапп, от подобного термометрического явления, впали в погрешительное заключение о холоде Соликамском, енисейском и киренском.

С.С. Щукин собрал обширный травник из растений Иркутской губернии.

В мою бытность в Иркутске с марта 1814 по ноябрь 1820-го и потом с июля 1824 по май 1826 года ежегодно были слышны сотрясения, довольно беззаботные. Г. Щукин с 1828 по 1840 г. вел записку, когда именно случались землетрясения, и из записки его видно, что они были чувствованы от 1 до 4 раз в году, во все времена года, кроме ноября и декабря. Землетрясение 24 февраля 1829 г. обнимало большое пространство; оно грозно продолжалось в пограничном Туранском карауле за Тункою и проходило в Монголию.

Читать дальше