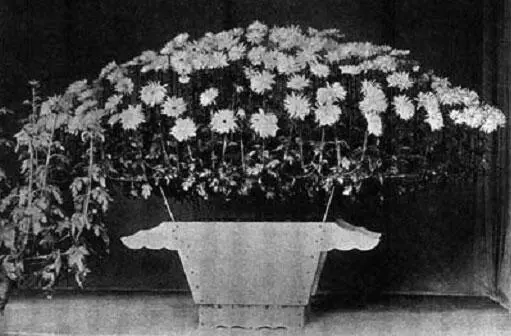

Накадзава Хиромицу. Император Мэйдзи посещает выставку хризатем

Кое-какие японские растения стали выращивать и в Российской империи благодаря усилиям известного ботаника и путешественника А. Н. Краснова (1862–1914), который основал Батумский ботанический сад. Он трижды посещал Японию и много сделал для разведения на Кавказе дальневосточных культур, в частности чая и хурмы.

Природа Японии производила на европейцев глубокое впечатление, и японцы, почувствовав облегчение, приступили к осуществлению национального проекта под названием «Природа Японии». Он предназначался прежде всего для самих японцев: они остро нуждались в предмете гордости, который мог бы избавить их от комплекса неполноценности и поднять настроение. Кроме того, природа много значила в деле достижения национального консенсуса. И если политические идеи и лидеры служили предметом ожесточенных споров, то природу любили все японцы. Это был беспроигрышный вариант.

Японская хризантема, завоевавшая на выставке главный приз

В достопамятном 1894 г. в свет вышла книга Сига Сигэтака «Японский ландшафт» («Нихон фукэйрон»), в которой он заявлял, что природа Японии самая красивая в мире. Сига тоже не смог обойтись без ссылки на иноземцев: в начале книги он говорит о том, что все иностранцы восхищаются природой Японии и называют ее настоящим раем [450]. Собственно говоря, обоснованию этого иностранного тезиса и посвящена книга. Но ее адресатом являются вовсе не иностранцы, а сами японцы, которым следует с энтузиазмом присоединиться к мнению иноземцев.

Эта книга явилась результатом длительных размышлений автора – ведь именно с гимна японской природе начинает Сига свою программную статью, которая открывала первый номер основанного им журнала «Нихондзин». В этой статье особой похвалы удостаиваются горы, главным образом Фудзи и другие «спящие вулканы», имеющие форму правильного усеченного конуса [451]. Для многих японцев эта достающая до облаков гора являлась символом независимости Японии, уникальности ее природы [452].

Сига Сигэтака

Обложка первого издания книги «Японский ландшафт»

Утимура Кандзо тоже говорил о красоте Японии, но эта красота, в его понимании, – красота страны, помещенной на географическую карту или на мандалу. Так, он упоминает о древнем сравнении Японии со стрекозой (акидзу). Утимура «достает» этот образ из сундука истории и говорит, что ему «нравится» название «стрекоза-остров». На обложке журнала «Нихондзин», в котором он часто печатался, в первые годы издания была изображена именно стрекоза на фоне сияющего солнца. Утимура описывает территорию страны, находя соответствия ее частям в стрекозином теле (напомним, что Нисикава Дзёкэн описывал Японию как тело дракона), выгнутом в направлении Тихого океана. Очертания Японии напоминают Утимура и облик Небесной девы (тэндзё или тэннё) – сверхъестественного существа буддийско-даосского пантеона, вошедшего и в японский фольклор [453]. Утимура, кажется, был первым, кто отважился на такое сравнение, которое раньше никому не приходило в голову.

Утимура Кандзо приводит схематическую карту Японии, которая должна подтвердить его умозаключения. На этой карте представлен и остров Хоккайдо, который стал восприниматься как «японский» по историческим меркам совсем недавно и не изображался раньше на картах Японии. В данном случае он играет роль головы небесной девы. В случае со стрекозой карта-схема читается в широтном направлении, что до девы, то ее голова указывает на север. Подход Утимура Кандзо к географии весьма походит на работу художника, рисующего буддийскую мандалу. В обоих случаях ни один из элементов изображения не равен самому себе – все они являются лишь видимыми символами более важных сущностей.

Взгляд Утимура на территорию страны – это взгляд с Неба, который не фиксирует реальных деталей японской природы. Что до Сига Сигэтака – то это взгляд человека, обосновавшегося на земле, что сообщало его построениям особую убедительность.

Читать дальше

![Александр Мещеряков Terra Nipponica [Среда обитания и среда воображения] обложка книги](/books/393699/aleksandr-mecheryakov-terra-nipponica-sreda-obitani-cover.webp)

![Иоганн Брандштеттер - Бабочки. Основы систематики, среда обитания, жизненный цикл и магия совершенства [litres]](/books/436983/iogann-brandshtetter-babochki-osnovy-sistematiki-s-thumb.webp)