Гигантская мобилизация средств позволила увеличить основные фонды промышленности с 1928 по конец 1930-х годов в 6 раз, причем рост фондов предприятий, производящих средства производства, в три раза опережал рост фондов предприятий, производящих предметы потребления. Уже к 1933 году фонды всей промышленности были удвоены, а тяжелой промышленности утроены. Обновление производственных фондов тяжелой промышленности составило 77 процентов, электростанций — 88 процентов, нефтяной промышленности — 85 процентов, угольной — 83 процента, основной химии — 81 процент. Удельный вес фондов отраслей, производящих средства производства, увеличился за 1928–1940 годы с 56 процентов до 78 процентов. соответственно доля фондов предприятий, производящих предметы потребления, сократилась с 44 процентов до 22 процентов, то есть в 2 раза.

Хотя первый пятилетний план и не был выполнен полностью, в результате его осуществления в экономике СССР произошли коренные изменения. Россия снова поднялась как передовая индустриальная держава. Была воссоздана тяжелая промышленность. Произошли прогрессивные сдвиги в структуре промышленности путем форсированного развития машиностроения и создания системы других отраслей тяжелой промышленности. В итоге первой пятилетки получили новое развитие такие отрасли индустрии, как тракторостроение, автомобилестроение, станкостроение, авиационная промышленность, приборостроение, сельскохозяйственное машиностроение, производство электроферросплавов, алюминиевая, химическая. коренным образом были реконструированы нефтяная промышленность, черная металлургия и другие отрасли тяжелой индустрии.

В СССР была создана собственная индустриальная база для реконструкции всего народного хозяйства, тяжелая индустрия. На Востоке страны формировалась новая угольно-металлургическая база, возникали новые центры промышленности в Средней Азии и Западной Сибири. Всего за годы первой пятилетки было введено в действие свыше 1500 новых фабрик и заводов.

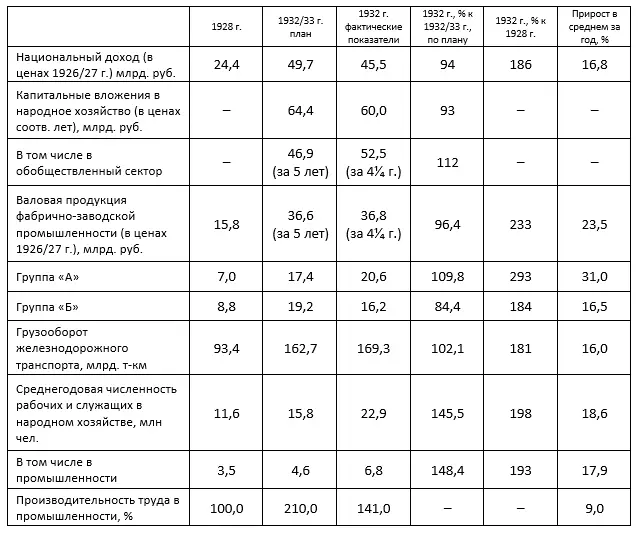

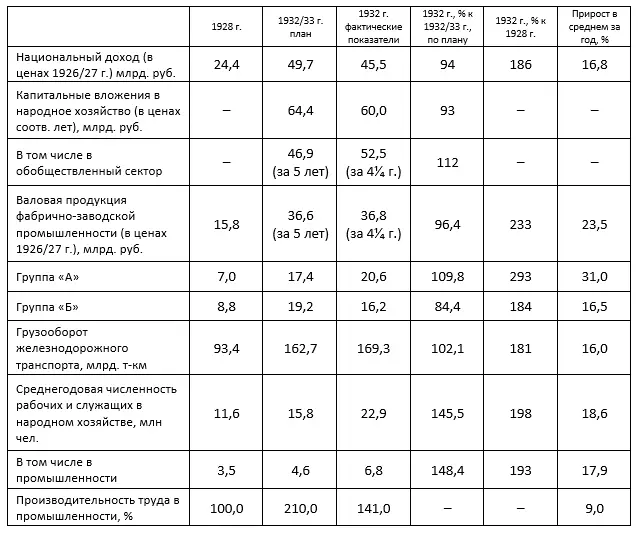

Серьезные достижения были достигнуты и в области электрификации страны. В 1930 году произошло намеченное планом электрификации России удвоение довоенного уровня промышленного производства. В 1931 году, когда истекал минимальный — 10-летний — срок осуществления ГОЭЛРО, был достигнут заданный уровень его по выработке электроэнергии. Мощность электростанций СССР за годы первой пятилетки возросла почти в 2,5 раза, а выработка электроэнергии — в 2,7 раза. При этом удельный вес районных электростанций в 1932 году увеличился до 67,9 процента против 40 процентов в 1928 году. Пятилетняя программа промышленного производства за 4¼ года была выполнена на 93,7 процента. [76] ИСЭ СССР. Т.3. с.28.

Основные показатели темпов роста и структуры народного хозяйства СССР в первой пятилетке [77] Пятилетний план народнохозяйственного строительства СССР. Т.1. М., 1930. с. 85, 129–148. Итоги выполнения первого пятилетнего плана развития народного хозяйства Союза ССР. М., Госплан изд., 1934. с. 21, 31,252–254,267–268.

Индустриализация страны за счет снижения фонда потребления русского народа создала уродливые хозяйственные пропорции, в результате чего промышленность стала работать все в большей степени на воспроизводство самой себя — на выпуск оборудования и технических средств. Удельный вес производства средств производства возрос с 39 процентов в 1928 году до 61 процента в конце 30-х годов.

В начале первой пятилетки во всех городах СССР вновь вводится карточное снабжение. Оно осуществлялось через систему закрытых распределителей (ЗР), закрытых рабочих кооперативов (ЗРК) и отделов рабочего снабжения (ОРС). Право преимущественного и первоочередного снабжения по карточкам имели рабочие ведущих индустриальных объектов (а внутри этого контингента — ударники). существовали специальные магазины для рабочих того или иного предприятия. Вход в них был строго по пропускам или «ударным книжкам».

Рабочий, провозглашенный хозяином страны, получал по карточкам 600 гр. хлеба в день, а члены его семьи по 300 гр., жиров от 200 гр. до 1 л., 1 кг. сахара в месяц. В 1930 и 1931 годы размеры выдачи по карточкам снизились. Мясо по карточкам почти не выдавалось, купить его можно было только по рыночным, очень высоким ценам.

Цены в стране приобрели многоэтажный характер. самые низкие были на продукты, покупаемые по карточкам. Следующим этажом шли так называемые среднеповышенные цены, действующие в рабочих районах, но по этим ценам мало что можно было купить. Потом шли коммерческие цены, которые были значительно выше, зато по ним покупали товары без карточек. На четвертом этаже существовали цены «образцовых магазинов» — универмагов — выше коммерческих. Много горя и бед приносили цены пятого этажа — «Торгсинов». Здесь товары продавались за золото (которое насильно заставляли сдавать фактически за бесценок) или валюту. И, наконец, на шестом этаже существовали цены рынков, в условиях острого товарного голода достигавшие фантастических размеров.

Читать дальше