На наш взгляд, причина нестандартного решения князя объясняется стратегическими целями — необходимостью спровоцировать немцев из пограничных областей на генеральное сражение. Если бы на территории восточной Эстонии сохранились боеспособные полевые ливонские войска, то с наступлением теплого периода война могла принять затяжной характер. За это время Орден и рижское епископство могли закончить войну с куршами и оказать помощь северным собратьям.

Русские неоднократно убеждались, что привычные для них приемы штурма неэффективны в отношении ливонских крепостей [120] Так, например, в 1217 году русским не удалось взять Оденпе, а в 1223 году — Ревель (Таллинн); в 1234 году новгородский князь Ярослав Всеволодович не решился на штурм Дерпта (Тарту).

, а потому единственным способом вынудить ливонцев на полевое сражение было методичное разорение округи, как было, например, в 1234 году [121] Н4Л. С. 213.

. Разорение крестьянских хозяйств во второй половине марта привело бы к срыву посевной и сулило населению приграничной полосы голодный год.

2. Маршрут вторжения

Исходя из текста «Ливонской Рифмованной Хроники» (далее — ЛРХ), основной удар был нанесён по землям феллинских рыцарей, именно они называются первыми сразившимися с русскими:

В Дорпате стало известно.

Что пришел король Александр

С войском в землю братьев,

Чиня грабежи и пожары [122] Матузова В.И., Назарова Е.Л. Крестоносцы и Русь. Конец XII в. — 1270 г. М., 2002. С. 233.

.

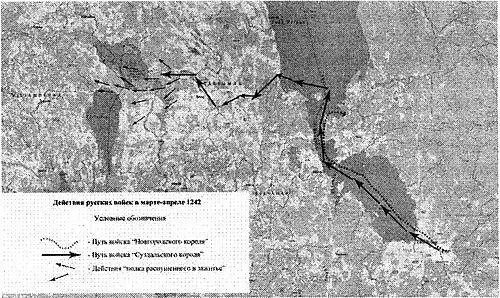

Рис. 1. Направление похода русских войск весной 1242 года.

Это послужило одной из отправных точек разработки «классической» версии маршрута войск Александра [123] Пашуто В.Т. Героическая борьба русского народа за независимость (XIII век). М., 1956. С. 187; Хрусталёв Д.Г. Северные крестоносцы. Т. 1. С. 296–298.

, однако безоговорочно согласиться с такой реконструкцией препятствует ряд деталей.

Во-первых, маршрут, пролегающий по левому берегу Псковского озера, несомненно, затруднителен с самого начала. Русскому войску пришлось бы преодолевать лесистые междуречья и заснеженные долины многочисленных речек, впадающих с запада в Псковско-Чудское озеро. Противнику не составило бы труда отгородиться от русской конницы засеками. Объектом захвата при таком направлении следования оказываются заросшие лесом, малозаселённые и труднопроходимые территории болотистого правобережья Эмайыги, не имевшие на тот период ни экономического, ни стратегического значения. Обычный путь псковских сухопутных вторжений в Юго-Восточную Эстонию проходил гораздо западнее. Именно там для противодействия псковским набегам дерптский епископ вынужден был построить «Новый городок» (Нейгаузен).

Подчеркнем, что при любой возможной реконструкции маршрута русские войска прошли через земли дерптского епископата, не встретив сопротивления, и, по-видимому, не подвергли их разорению. «Грабежи и пожары» зафиксированы ЛРХ только на территории, непосредственно принадлежавшей Ордену.

Во-вторых, подход войск со стороны Дерпта на поддержку орденцам (согласно сообщению ЛРХ), оставляет русским в случае классической версии маршрута единственное направление отступления — на юг, по направлению к сильной епископской крепости Оденпе (Отепя, Медвежья голова).

В-третьих, само сообщение, что русские после первой неудачи «воспятились» на лёд озера (т. е. на восток) свидетельствует, что они изначально пришли по льду Чудского озера [124] Версия о том, что существенная часть маршрута войск Александра Ярославича проделана по льду озера, высказана и Д.Г. Хрусталёвым, однако он предполагает значительно меньшую глубину проникновения русских в ливонскую территорию ( Хрусталёв Д.Г. Северные крестоносцы. Т. 1. С. 298–299).

и реке Омовже — основному «зимнику» и самому короткому пути, ведущему вглубь ливонских территорий вплоть до Феллина (расстояние по «зимнику» от Пскова до Дерпта составляет около 120 км, от Дерпта до Феллина — около 80). В целом конница зимою могла пройти 200 км за 5–7 дней при движении без спешки — и вдвое быстрее на рысях. ЛРХ сообщает [125] Матузова В.И., Назарова Е.Л. Крестоносцы и Русь. С. 233.

, что орденцы перехватили Домаша и Кербета уже на своей территории, но, вероятно, всё же на некотором расстоянии от Феллина. Собираясь возвращаться по тому же пути, Александр не стремился к первоочередному разорению епископских земель. Более того, епископ Герман находился в значительной мере в оппозиции к Ордену и мог расцениваться русскими как возможный союзник в будущем.

Читать дальше

![Денис Хрусталёв Ледовое побоище в зеркале эпохи [Сборник научных работ, посвященный 770-летию битвы на Чудском озере] обложка книги](/books/391900/denis-hrustalev-ledovoe-poboiche-v-zerkale-epohi-sbornik-nauchnyh-rabot-posvyachennyj-770-letiyu-bitvy-na-chudskom-ozere-cover.webp)