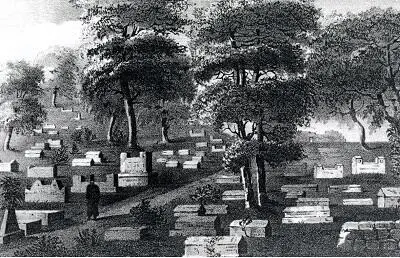

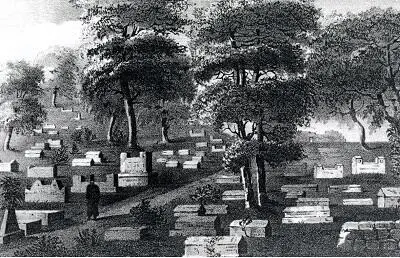

Караимское кладбище в. Чуфут-Кале и растущие на нем дубы. (из альбома. Дюбуа де. Монпере, о к… 1843.г.)

Сомнение вызывает также тот факт, что документ был написан на татарском языке. Действительно, где-то с XVI–XVIII вв. караимы начинают использовать крымско-татарский язык не только в качестве разговорного языка, но и для перевода Библии. Тем не менее самые ранние известные на настоящий день образцы караимских документов, где использовался бы крымско-татарский язык, датируются XVIII в. [529]Несомненно, что наиболее вероятным кандидатом для написания подобного рода исторической заметки был бы иврит (древнееврейский), на котором крымскими караимами XVII в. были написаны тысячи документов, теологических трактатов, молитвенников, писем и исторических заметок. В связи с этим выбор крымско-татарского в качестве основного языка для написания исторического документа также представляется достаточно маловероятным.

Немалые подозрения вызывают также обстоятельства «находки» этой записи: Шапшал не приводит ни факсимиле документа, ни точного архивного описания (с указанием номера книги, количества страниц и т. п.) экземляра печатного караимского молитвенника 1528 г., на котором якобы была оставлена эта рукописная запись. Его пояснение, что этот молитвенник принадлежал «некоему Каракашу из Бахчисарая» и что позднее он хранился «в караимской национальной библиотеке «Карай Битиклиги» в Евпатории», на наш взгляд, также не является достаточным и детальным. По нашим сведениям, этот экземпляр молитвенника не был в распоряжении никакого другого караимского или не-караимского исследователя и его не видел никто другой, кроме Шапшала.

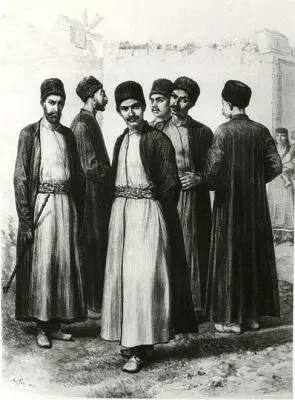

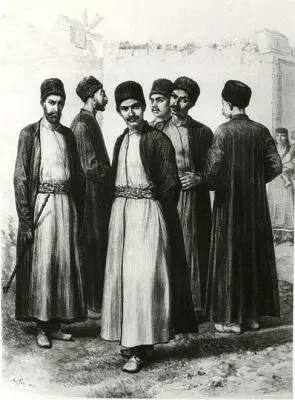

Крымские караимы (из альбома Огюста Раффе, ок. 1837 г.)

Далее, ещё в XIX и XX в. ряд исследователей выражал серьёзное сомнение в том, что Тимофей Хмельницкий вообще когда-либо был в Крыму в качестве заложника, считая этот сюжет вымыслом историков XVII в. В частности, польский востоковед Богдан Барановский полагал, что «поздние сообщения различных летописцев о пребывании [Богдана] Хмельницкого в Крыму… о том, что он оставил там сына как заложника и т. п., вероятнее всего, являются вымыслом фантазии» [530]. Крупнейший арменолог и украиновед Ярослав Дашкевич прямо писал, что Тимофей Хмельницкий никогда не был в Крыму в качестве заложника [531].

Уже все вышеперечисленные соображения общего порядка однозначно указывают на то, что данный документ является не чем иным, как фальсификацией. Более того, проведённые нами в 2002 и 2008 гг. архивные исследования позволили прийти к однозначному выводу, что автором этой фальсификации является сам Серая Шапшал.

Дневник Шапшала и три версии «документа» о Тимофее Хмельницком

Итак, в апреле 2002 г. во время работы в архивном фонде С. Шапшала в рукописном отделе Библиотеки Академии наук Литвы (ф. 143) в Вильнюсе нами была обнаружена тетрадь с выписками из разных опубликованных и архивных сочинений (д. 918), начатая Шапшалом в Константинополе в 1927 г. Лицевая сторона второго листа этой тетради содержала сразу же вызвавший мой интерес документ на крымско-татарском языке еврейской графикой (крымско-караимский полукурсив). Данный документ, написанный рукой самого Шапшала, содержал две различные версии вышеупомянутой истории о попытке поселения Тимофея Хмельницкого в Чуфут-Кале. Верхний вариант, позднее отвергнутый и перечеркнутый Шапшалом, содержал качественно иную версию событий. Так, там присутствовало имя ханского посланника-чауша — Талабей, в то время как во втором варианте он остается безымянным. Темиш Хмельницкий (как звучит его имя во второй версии документа и в переводе, опубликованном Шапшалом) именовался в первой версии Тимофеем, а все события излагались в более сжатом виде. Нижняя, «чистовая» версия документа практически полностью соответствует опубликованному Шапшалом переводу, но и там заметны следы переноса слов с места на место, многочисленные вставки, поправки и т. п. [532]Такого рода описки, интерполяции и вариации абсолютно невозможны в случае, если автор работает с оригинальным текстом, переписывая его с доступного ему архивного документа.

Более того, в 2008 г., благодаря помощи И. Зайцева (Москва), я ознакомился с письмом С. М. Шапшала академику Михаилу Николаевичу Тихомирову, одному из редакторов журнала «Вопросы истории», где Шапшал и опубликовал свою фальшивку. Это письмо содержало ранний и более полный вариант статьи о Тимофее Хмельницком, татарский вариант текста, транслитерированный кириллицей (!), а также перевод текста приблизительно в том виде, в каком он был опубликован в «Вопросах истории» [533]. Этот текст значительно отличается от двух вышеуказанных версий, хранящихся в Литве, прежде всего фонетической транслитерацией. Так, к примеру, слово evinde («в доме»), именно таким образом чётко записанное еврейской графикой в двух других вариантах текста, в третьем варианте транслитерируется как ÿjÿndä , и т. п. Более того, там присутствует несколько более серьезных изменений. К имени Хмельницкого добавлен титул «гетман», а хан, ранее остававшийся анонимным, назван по имени: Ислам Гирей. В этом варианте, предназначенном для публикации в «Вопросах истории», Шапшал также удалил последнюю фразу на иврите, заменив сё кратким тюркским словом сене («счет», «число»; здесь в значении «год») [534]. Подобного рода вариативность опять-таки абсолютно невозможна, если автор работает с оригинальным текстом документа.

Читать дальше