Однако данные советской стороны не подтверждают слова немецкого фельдмаршала. Обратимся опять к мемуарам Н. И. Крылова, напомним, что он был начальником штаба, т. е. человеком, к которому стекается вся информация из войск: «Некоторые наши товарищи предполагали, что у противника есть более мощные орудия. Основывалось это, кроме противоречивых показаний пленных, на обнаружении очень крупных, весом в 50–60 кг, осколков. Признаюсь, и после опубликования мемуаров Манштейна… я не уверен в том, что „Дора“ действительно побывала под Севастополем…Все же было бы трудно, даже если ведут огонь сотни орудий, не заметить действие пушки, стрелявшей такими гигантскими снарядами…Кстати, ни в одном из известных мне документов немецкого командования, как и на штабных картах 11-й армии, оказавшихся в наших руках после победы, никаких указаний на нахождение „Доры“ в Крыму нет».

К словам маршала Н. И. Крылова можно добавить, что начальник немецкого Генерального штаба, педантичнейший Ф. Гальдер, не забыв зафиксировать 3 марта 1942 года распоряжение об отправке в Крым мортир «Карл», не упомянул об отправке «Доры» ни единого слова в своих служебных дневниках. Об этой огромной пушке у Ф. Гальдера есть лишь запись конца 1941 года — об основных характеристиках орудия и заключение: «Настоящее произведение искусства, однако бесполезное». На этом суждении одного из столпов немецкого милитаризма, отдавшего военному делу 50 лет жизни, и закончим рассказ о самой мощной пушке за всю семисотлетнюю историю артиллерии.

И все-таки даже «Доре» не суждено было стать самым крупнокалиберным нарезным орудием. Эта честь принадлежит американской мортире, которую янки иронично нарекли «Маленький Давид». Калибр этого орудия — 914 мм!

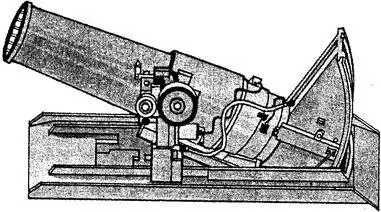

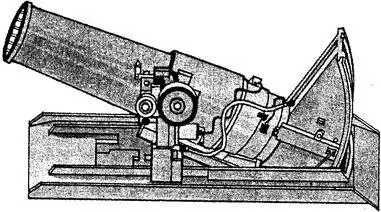

Американская осадная мортира «Маленький Давид».

Интересна история его создания. В 1943 году на одном из полигонов была сооружена стационарная мортира для… испытания авиабомб. Рачительные американцы сразу поняли, что гораздо точнее, а главное много дешевле, стрелять крупной авиабомбой из мортиры, чем сбрасывать ее с самолета. Когда приехавшие на полигон генералы увидели это орудие в действии, то пришли в восторг — вот оно, средство подавления японских укреплений без помощи авиации, а значит, в любую погоду. Так стационарный бомбомет стал осадной мортирой. Орудие перевозилось на двух колесных транспортерах. На одном — ствол, на другом — лафет длиной 5,1 м, шириной 2,75 м, высотой 3 м. Заряжалась мортира с дула. Сначала укладывался 100-килограммовый заряд пороха, а затем специальный снаряд весом 1660 кг. Дальность стрельбы составляла 9 км, а поражающее действие было ошеломляющим. Впрочем, эту оценку приходится принимать на веру — принять участия в боевых действиях «Маленький Давид» не успел, а по окончании войны был сразу же списан.

Огромные размеры и вес присущи не только крупнокалиберным артиллерийским системам, не менее громоздки были пушки вроде бы умеренных калибров, но рассчитанные на поражение целей с большого расстояния. По аналогии со сверхтяжелыми эти пушки назвали сверхдальнобойными.

Каким же образом получить большую дальность стрельбы? На первый взгляд ответ лежит на поверхности — увеличить начальную скорость снаряда, а для этого удлинить ствол и усилить заряд. Еще в XVI веке изготавливались пушки 50 и более калибров длиной. Во Франции их называли кулевринами, в России — пищалями. Зайдите в Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербурга и посмотрите на пищаль «Три аспида» длиной 4 м, а калибром всего 1,7 дюйма (43 мм). Однако ожидаемого прироста дальности не получилось, и виной всему оказалось сопротивление воздуха. Дело в том, что это сопротивление резко возрастает при увеличении скорости движения. Если выстрелить из орудия, бросающего снаряд с небольшой скоростью, то сила сопротивления будет ничтожна и почти не повлияет На его полет, но положение резко изменится, если скорость снаряда велика.

Перед его головной частью образуется уплотнение, а позади — зона разрежения. Сгущение воздуха впереди тормозит снаряд, а разреженная зона засасывает назад и еще больше усиливает торможение; да и стенки снаряда испытывают трение о частицы воздуха. Сила торможения особенно возрастает, когда скорость снаряда приближается к скорости звука (340 м/с), т. е. сопротивление воздуха растет не пропорционально скорости снаряда, а гораздо быстрее — приблизительно пропорционально квадрату скорости. Для снаряда с заостренной головной частью это соотношение менее болезненно — он рассекает воздух легче, причем, чем больше скорость, тем острее надо делать нос.

Читать дальше