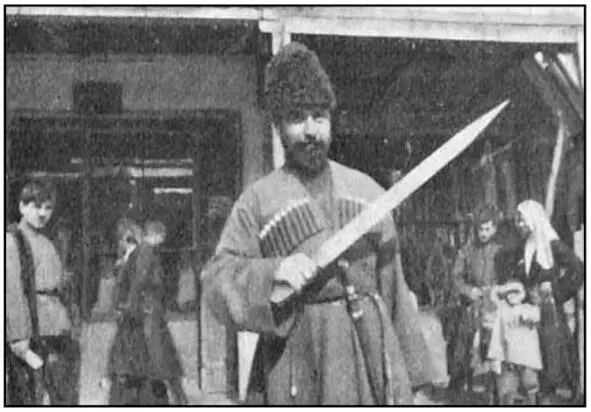

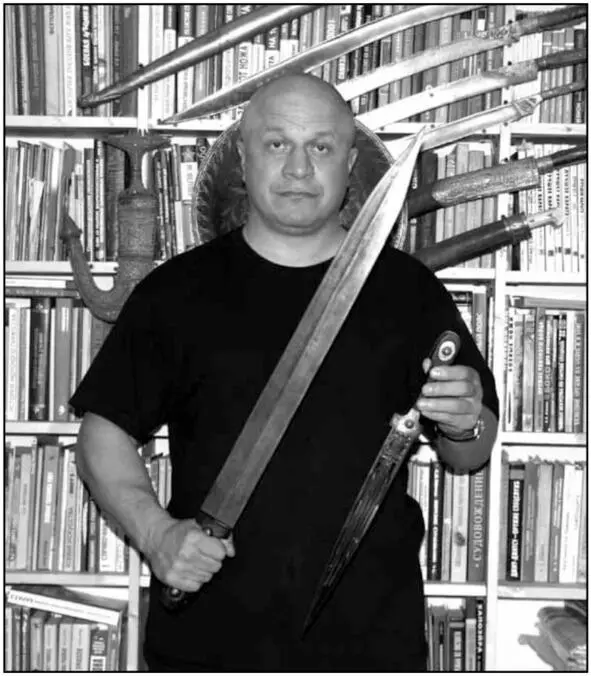

Фото 9.Большой кавказский кинжал и кавказский кинжал «Каджар», изготовленный в Персии в 1878 году и состоявший на вооружении Персидского казачьего полка и казачьего Е. В. Персидского Шаха конвоя (1879—1925) 8 8 Более подробно о Каджаре см. стр. 24—32., статья Кавказский боевой Каджар. Литературно-художественный журнал Екатеринодар. №2 (4) 20011.

По мнению некоторых исследователей Кавказа кинжалы больших размеров могли использоваться кавказскими племенами и народами для ритуальных целей. В том числе для совершения обрядов и приведения в исполнения различных наказаний. Размеры кинжала позволяют предположить использование таких экземпляров исключительно пешими воинами, для которых требовалось иметь универсального оружия, заменявшего одновременно и кинжал, и саблю, и шанцевый (саперный) инструмент (фото 10—11).

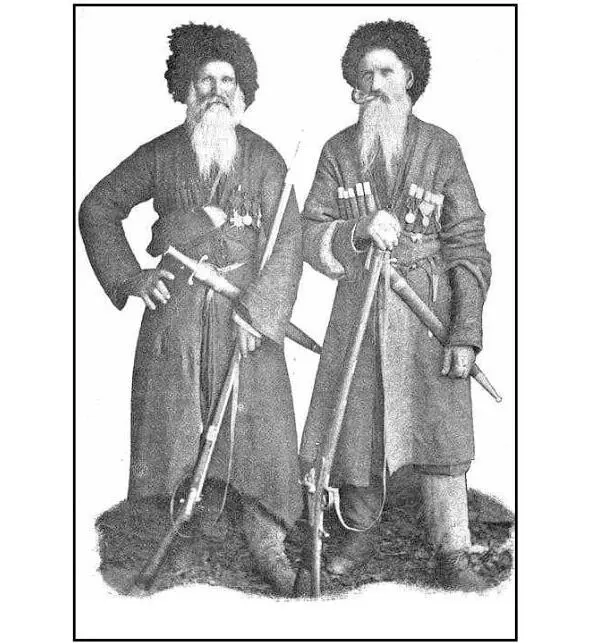

Фото 10.Аланская сабля 11—12 века

Одновременно, следует заметить, что для нанесения рубящего удара в бою таким кинжалом, не смотря на его мощь и силу, по сравнению с кавказской шашкой времени требовалось больше. Для нанесения рубящего удара большим кинжалом требовалось предварительно выполнить замах, на что требовалось время. Значит, следовало забыть о ловкости и скорости. Большой кавказский кинжал требовал от воина не столько ловкости и сноровки, сколько наличия большой физической силы. Конструктивное преимущество шашки над рубящими свойствами большого кинжала было именно в скорости действия и максимально полезно исключительно для кавалериста. Одновременно, большой кинжал позволял пешему эффективно защищаться от конного.

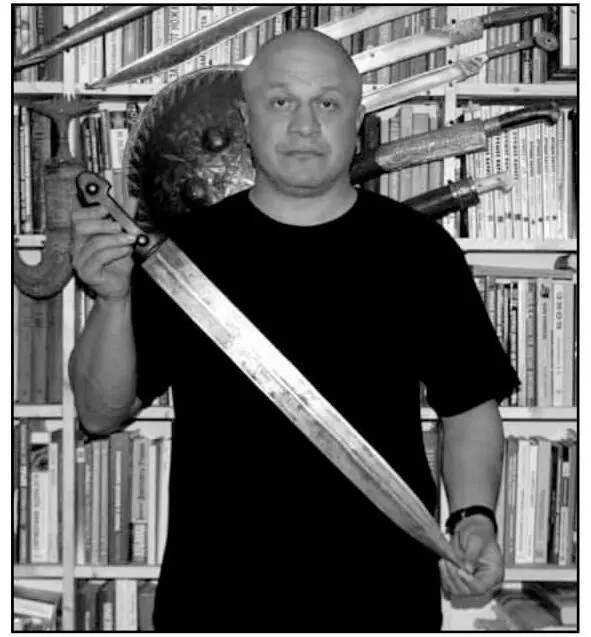

Фото 11.Большой кавказский кинжал. В левой руке кинжал ККВ

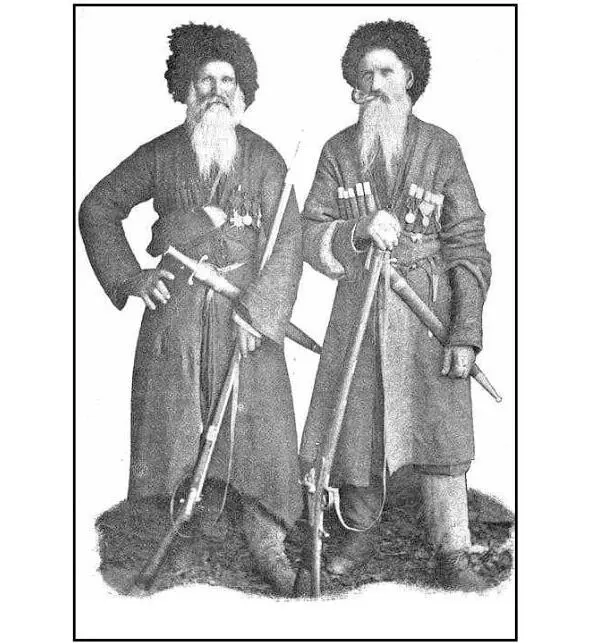

Размеры, конструкция и вес (баланс веса кинжала в ножнах) представленного образца позволяют говорить (и это очевидно) о том, что традиционное ношение такого кинжала на поясе спереди с казачьей одеждой и одеждой народов Кавказа, и особенно на коне в седле, в значительной степени затруднительно и неудобно. Однако для пеших казаков—пластунов, такое холодное оружие, которое включало в себя два качества в одном, затруднение вряд ли было существенным (фото 12).

Фото 12.На фото черноморсие казаки – пластуны – участники Крымской войны с оружием. 1896 год. Марк Сопильняк (тесак), Федор Куповский (большой кинжал) 9 9 Источник – http://puparo.livejournal.com/158958.html

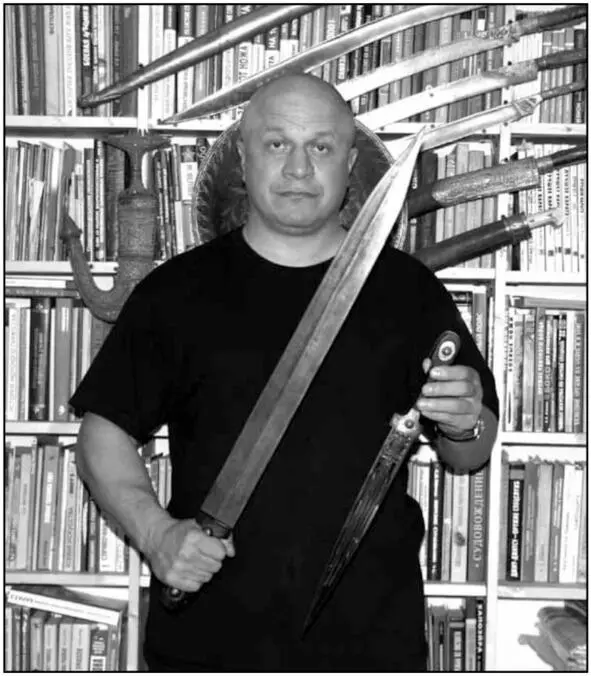

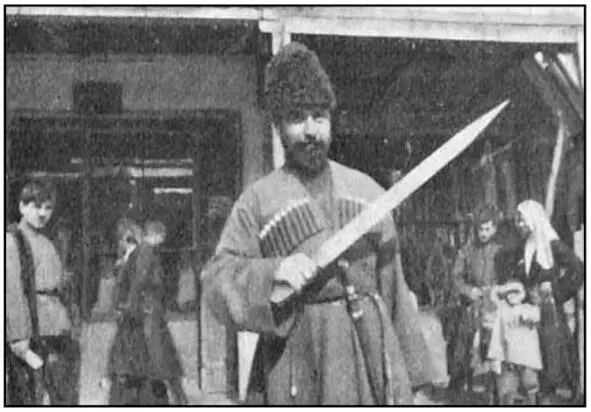

Когда эта глава книги была уже готова, по старой академической привычке я отдал ее почитать специалистам. Или, по-научному, рецензентам. И все как один, стали говорить мне, почему я не написал о каких традиционных и культовых способах использования большого кинжала идет речь (фото 13—14).

Фото 13.Фотография 1901 года. Гурия (Западная Грузия). Дворянин Ноко Тавдгиридзе. Такие большие кинжалы назывались «Шатевари», что в переводе с грузинского означало «Атака». Предоставлена Заалом Асабашвили

Меня мучили сомнения в целесообразности описания этого, но их настойчивость все же склонили чашу весов в пользу того, что об этом следует рассказать. Хотя, безусловно, этот вопрос требует отдельного исследования и многих пояснений по ходу текста и материала.

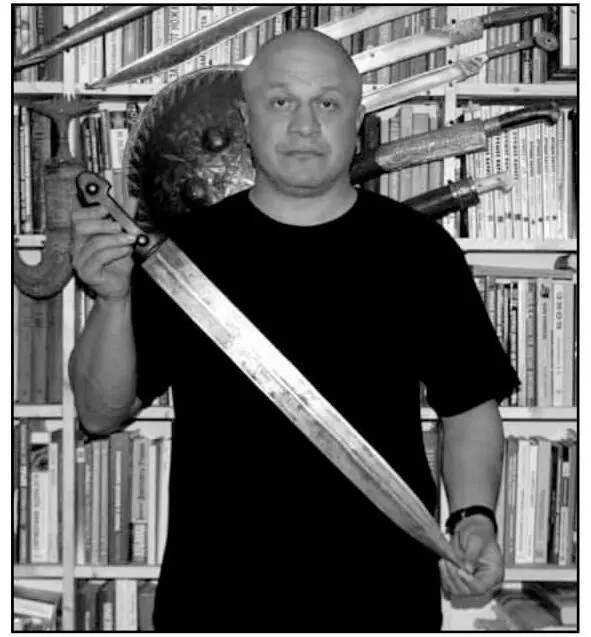

Фото 14.Автор с большим кавказским кинжалом в руках

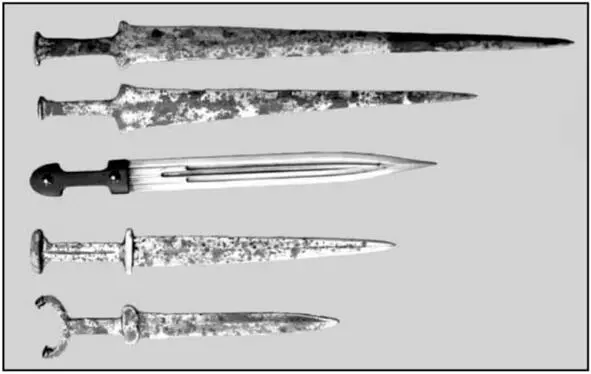

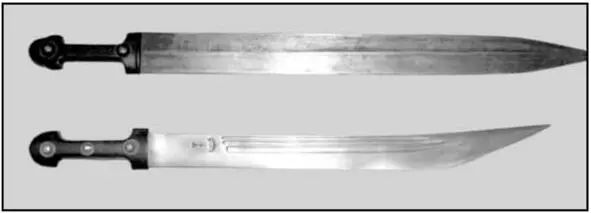

Но, зато, и главное доказательство наличия этого феномена древней традиции в материальной культуре сохранилось в избытке. Эти доказательства, датируемые начиная с древних времен (первой половины тысячелетия до нашей эры, еще с эпохи бронзового века), сохранились в многочисленных материалах добытых археологами (фото 15).

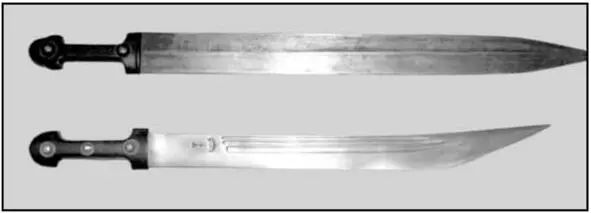

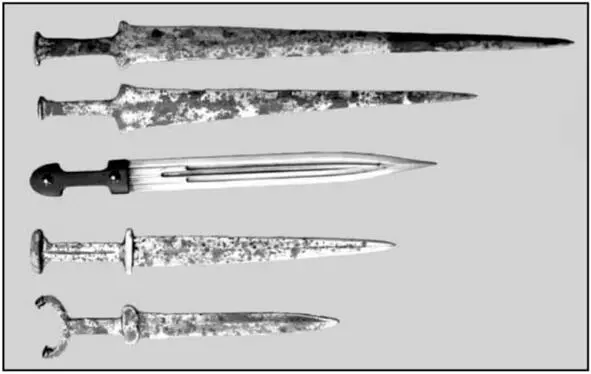

Фото 15.Фотография боевых кинжалов и мечей за период почти в 3 тысячи лет. Сверху вниз. Образец №1—2. Большой и малый синдо-меотские мечи, Кавказ. Образец №3. Стандартный кавказский кинжал начала 19 века. Длина кинжала 50 см. (полуаршинный). Образец №4—5. Сарматские кинжалы и мечи

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу