Один из принципов скаутского метода – жизнь на основе обещания и скаутских законов. Каждый человек, вступая в скауты, дает обещание.

Основа обещания – 3 принципа, на которых строился скаутинг:

Долг перед Богом

Долг перед Родиной и окружающими

Долг перед Собой

Скаутское обещание было сформулированно так: «Честным словом обещаю, что буду исполнять свой долг перед Богом и Родиной, помогать ближним и жить по законам Скаутов».

Законы скаутов:

Скаут верен Богу, предан Родине, родителям и начальникам.

Скаут честен и правдив.

Скаут помогает ближним.

Скаут друг всем и брат всякому другому Скауту.

Скаут исполняет приказания родителей и начальников.

Скаут вежлив и услужлив.

Скаут друг животных и природы.

Скаут бережлив и уважает чужую собственность.

Скаут чист в мыслях, словах, делах, телом и душой.

Скаут трудолюбив и настойчив.

Скаут весел и никогда не падает духом.

Скаут скромен [9, C. 17].

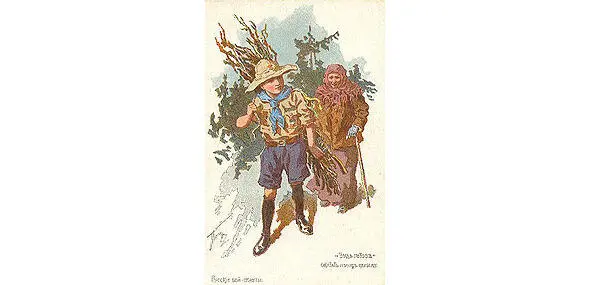

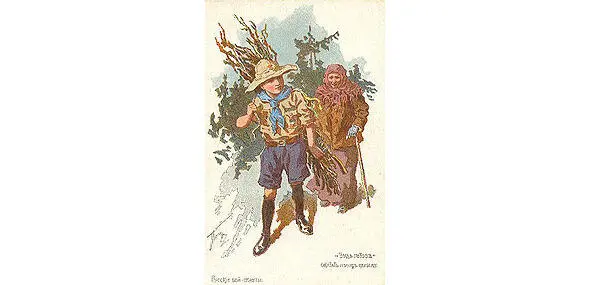

«Будь готов оказать помощь слабому». Российская открытка. 1915 год

Принципиальный недостатком Первого съезда скаутов стало то, что он не был представительным, хотя власть фактически признала скаутское движение, но она не решилась на разрешение всероссийской организации. Поэтому на съезде были утверждены лишь рамки и основные принципы скаутизма. На съезде не ставился, а потому и не был решен вопрос о финансировании организации, создании системы членских взносов, создании печатного органа скаутской организации, рекомендованного списка книг по скаутизму, унификации программ обучения и подготовки скаутов и пр. тем не менее Первый съезд дал импульс развитию скаутского движения.

В 1915—1917 годах шел бурный рост скаутинга в России. Если в начале 1915 года работа велась в 24 городах, то к концу 1916 года скауты уже действовали в 143 городах при общем числе около 50000 гайдов и скаутов.

Рост числа скаутов потребовал решение организационных вопросов. Именно поэтому в 1917 году Общество «Русский скаут» провело с 28 декабря 1916 по 3 января 1917 (по старому стилю) в Петрограде Второй съезд по скаутизму в России. Вместо 10 законов были приняты 12, выработанные русскими руководителями и было решено, что скаутмастер это звание, а не должность, как считалось в Англии. Но реальных организационных решений на съезде принято не было.

В России популяризация скаутских игр и быта в лесу связана с именем секретаря общества «Русский скаут» (1914—1917), Жуковым И. Н. ему удалось в условиях войны и военной цензуры не только сохранить костяк организации, но и существенно расширить организацию. В условиях Первой мировой войны многие молодые люди стремились получить военную допризывную подготовку, что способствовало росту организации (в первую очередь ее низовых структур).

Именно в таком виде организация скаутов вступила в период политической смуты и дестабилизации России.

Необходимо отметить характерные организационные черты скаутской системы императорской России.

Скаутское движение было добровольным движением молодежи, которое самоорганизовывалось для проведения походов, военных игр.

Характерно то, что скаутская организация всегда носила военизированный характер, чем скауты всегда отличались от советских пионеров. Главной целью скаутов были различные военные игры – ориентированные на местности, обучение стрельбе, борьбе, модному в начале ХХ века боксу. Особое место зимой занимали лыжные гонки и катание на коньках.

До 1917 года обладание огнестрельным оружием было населением не запрещено, поэтому существовало множество стрельбищ и тиров, в которых скауты учились стрелять. После Первой мировой и Гражданской войны СССР был насыщен стрелковым оружие, хотя владение им было запрещено в декабре 1917 года. Тем не менее, скауты сохранили некоторое количество оружия и учились стрелять и в 1920-х годах.

Итак, главными направлениями деятельности скаутов было воспитание навыков жизни на природе, некоторые навыки носили откровенно военный характер, но главным считалась закалка воли и тела в экстремальных условиях.

Для скаутских организаций было характерно наличие отдельных отрядов, их численность была от нескольких человек до трех десятков. Как правило, каждый отряд имел свое название, связанное с городом, где он был создан или типом его деятельности [10, C. 17]. Так же часто скауты имели эмблему – животное или символ города (в этом можно четко усмотреть англо-саксонское влияние, в России того времени было принято соотносить название организаций с личностью шефов, меценатов или организаторов).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

«Будь готов оказать помощь слабому». Российская открытка. 1915 год

«Будь готов оказать помощь слабому». Российская открытка. 1915 год