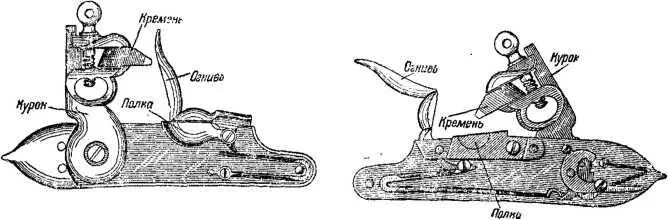

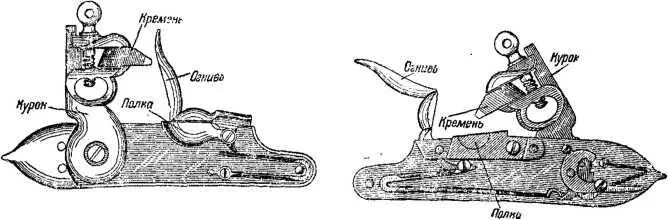

Почти одновременно с колесцовыми замками появились и кремневые. Первоначально они были приняты в Испании. Выгода этих замков по сравнению с колесцовыми заключалась в несколько большей простоте устройства, а следовательно, и дешевизне, главным же образом в большем удобстве обращения, так как не требовалось каждый раз перед выстрелом заводить пружину особым ключом. В кремневом замке высекание искр получалось при ударе кремня, зажатого между губ курка, об особое огниво, представлявшее загнутую вверх пластинку крышки, закрывавшей порох на полке (рис. 26); при нажатии на спуск курок, скользя кремнем по огниву, высекал искры, воспламеняя порох.

Рис. 26. Кремневый замок .

Кремневые замки были практичнее фитильных, дешевле и удобнее колесцовых; поэтому они постепенно получили повсеместное распространение.

Появление нарезного оружия

Первоначально вводимое оружие имело гладкие стволы, и лишь в конце XV века венский оружейник Гаспар Цольнер предложил делать стволы нарезными. В первое время нарезы были прямые. Этой мерой пытались несколько облегчить заряжание. В то время было уже известно, что если заряжать ствол пулей, которая туго входит в дуло, не давая возможности прорываться пороховым газам между стенками канала ствола и пулей, то кучность боя оружия повышается. Заряжание такими пулями было, однако, крайне затруднительным по сравнению с пулями, имевшими зазор между своим диаметром и диаметром ствола и свободно вкладывавшимися в ствол. При наличии нарезов пуля вгонялась в ствол более легко, чем пуля, забиваемая в гладкий ствол. Для большего облегчения забивки пули нарезные стволы делались более короткими.

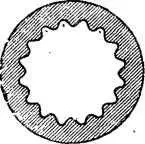

В начале XVI века появились и винтовые нарезы; кто изобрел их — неизвестно. Благодаря однообразному вращению выстреленных из таких стволов пуль кучность их боя значительно увеличивалась, а это давало в свою очередь возможность увеличить и дальность стрельбы. Первые образцы нарезных ружей, или штуцеров и карабинов, как их тогда называли, имели дальность до 400 м. Число нарезов первоначально делалось очень большое — от 16 до 32; нарезы были мелкие, полукруглой формы (рис. 27).

Рис. 27. Первые нарезы .

Количество нарезных ружей в войсках было крайне незначительным. Основная масса войск была вооружена гладкоствольным оружием, дававшим дальность стрельбы до 200 м, но вследствие свободного вкладывания пули в канал ствола развивавшим в три раза большую скорострельность. Несмотря на боевые преимущества нарезного оружия, даже в XVIII веке им были вооружены одни унтер-офицеры.

Меньшая скорострельность нарезных ружей происходила от крайне мешкотного способа их заряжания: пулю необходимо было завертывать в пластырь (промасленную тряпку) и загонять ее в дуло ударами деревянной колотушки; дальнейшее же вколачивание ее в ствол производилось ударами шомпола. Такое нарезное оружие называлось «оружием с тугой загонкой пули в канал ствола».

Влияние винтовых нарезов на улучшение меткости было впервые объяснено русским профессором Лейтманом в 1720 г., а затем английским ученым Робинсом, жившим в середине XVIII века; некоторые приписывают ему ввиду этого и изобретение нарезного оружия,

Введение бумажных патронов

Первоначально пули и порох для заряда носились отдельно. Из особого мешочка с порохом надо было отсыпать определенное количество пороха на полку для воспламенения заряда посредством замочного механизма, а остальное всыпать в дуло ствола. При неодинаковой на-глаз отсыпке пороха заряды получались крайне разнообразные, и потому пули летели менее правильно, т. е. не было кучности боя. Для увеличения кучности необходимо было заранее отвешивать определенные заряды и носить их отдельно. Это и навело на мысль изготовлять отдельные бумажные патроны, в которых пуля и отвешенный заряд завертывались в особый бумажный листик и заклеивались (рис. 28).

Рис. 28. Бумажный патрон .

Изготовляли их сами войска. Перед выстрелом стрелок разрывал бумагу патрона с той ее стороны, где помещался порох, причем эта операция для скорости производилась зубами: стрелок скусывал верхний конец бумажного патрона, вскрывал порох, небольшую часть его отсыпал на полку замка, а заряд всыпал в дуло, прибивая порох пыжом из бумаги патрона; затем вкладывалась пуля и прибивалась новым пыжом.

Читать дальше

![Владимир Фёдоров - Сезон зверя [litres]](/books/429034/vladimir-fedorov-sezon-zverya-litres-thumb.webp)