Шелковые материи – «паволоки», «оксамиты», «оловир грецький» – на русский рынок поступали в таком количестве, что частично реэкспортировались в Польшу, Чехию, Южную Германию, Скандинавию. В кафтанах, обшитых византийскими шелками с изображениями орлов, павлинов, грифонов по сторонам ваз, щеголяли половецкие конные воины. О шелковых тканях из Руси упоминают французские эпические поэмы. Когда в 1075 г. к великому князю киевскому Святославу Ярославичу прибыли послы от немцев, он с гордостью «показал им богатство свое».

Раскапывая курганы Х-ХШ вв., археологи нередко обнаруживают фрагменты шелковых тканей. Изучение способа переплетения нитей и качества использованной пряжи позволяет выявить центры шелкоткачества, которые поставляли продукцию восточным славянам. Оказалось, что в ассортименте импортных тканей преобладали изделия византийских и среднеазиатских мастерских. Шелковыми лентами, вышитыми золотными нитками, деревенские жители украшали верхнюю одежду: ими обшивали головные уборы, ворот и обшлага рукавов. Золотной тесьмой декорировали края княжеских и боярских одеяний: в малиновом плаще (корзно) с золототканым бордюром показан князь Ярослав Владимирович на фреске новгородской церкви Спаса-Нередицы. Костюм Даниила Галицкого представлял собой «кожюх же оловира грецького и круживы златыми плоскыми ошит». Из безузорного одноцветного шелка и самых дорогих материй с цветными узорами шили мужские и женские наряды для феодальной знати. Русские художники любовно выписывали облачения из шелка и парчи, украшенные жемчугом и драгоценными камнями. Корзно Ярослава в нередицкой росписи заткано большими кругами, в один из которых (на плече) включен орел. Подобные «паволоки» и «оксамиты» посылали в дар русским князьям греческие василевсы.

Когда во владимирском Успенском соборе вскрыли гробницу Андрея Боголюбского, в ней обнаружили остатки облачения, в котором «с честью и песньми благохвальными» похоронили убиенного князя, в том числе замечательную шелковую ткань: на красном фоне по сторонам фантастических растений расположились львы с золототкаными мордами и золотые попугаи. Анализ технологии изготовления, цветовая гамма и детали орнамента позволяют отнести ее к изделиям шелкоткацких мастерских Испании. Красочные материи Малаги, Мурсии, Севильи расходились по всей Европе. В кладе на территории Михайловского монастыря в Киеве нашли остатки парадного женского костюма – налобного венчика-очелья, платка-повоя, стоячих воротников.

Среди 11 сортов червленых (красных) и багряных тканей выделяются византийские с вышитыми золотом птицами и растениями в кругах шелка Ирана и Средней Азии.

Хранившиеся в церквах узорчатые пелены и завесы в торжественные дни вывешивали на всенародное обозрение. Такие «выставки» устраивали во Владимире, когда в престольный праздник Успенского собора несчетные толпы богомольцев стекались на поклон «чудотворной» иконе Богородицы. В интерьере храма с двух натянутых «вервей чюдных» свисали шитые золотом и жемчугом «порты» (дорогие княжеские одежды, которые жертвовали храмам). На всем пути медленного шествия – от «владычных сеней» к чтимой иконе у царских врат алтаря и отсюда к южным «златым вратам» – шуршали и переливались красками заморские шелка.

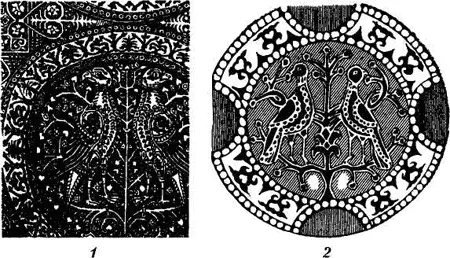

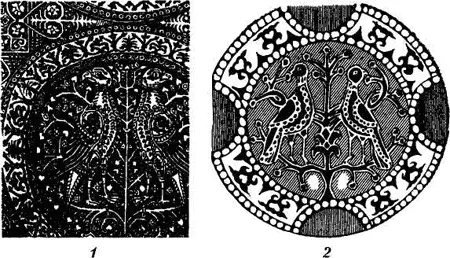

По мотивам иноземного текстильного декора работали владимирские «каменодельцы», населившие экзотическими зверями и птицами фасады белокаменных храмов (рис. 59). Красоту заморских тканей живо ощущали художники-фрескисты. В 1962–1963 гг. на окраине Смоленска за речкой Рачевкой раскопали руины большого безымянного храма XII в.

Рис. 59. Птицы: 1 – византийская ткань, XI - XII вв.; 2 – роспись смоленской церкви XII в. по мотивам византийского текстиля .

Когда разобрали груды слежавшегося щебня и расчистили низ стен, глазам археологов открылись удивительные росписи, палитра которых отличалась яркими, мажорными красками. В переплетающиеся узорчатые круги вписаны парные птицы и львы у древа жизни. Сходство с текстильным орнаментом столь велико, что кажется, будто смоленский художник, расписывая стену, имел перед глазами византийскую шелковую ткань. Другой эффектный «птичий орнамент» – ярусы коричневых птиц по сторонам плодоносящего дерева – подражает арабским материям. Головы птиц киноварно-красные, в клюве зажата ветка с ягодкой.

Читать дальше