Дорога, которая им предстояла, в то время занимала много дней и недель, и двое ученых были рады обществу друг друга. Профессор, не зная, кто перед ним, всю дорогу ругал алхимиков и алхимию, которую считал лженаукой. Ситоний уклонялся от спора, когда же они прибыли в Базель, сказал:

— Я думаю, что лучше всех слов, которые я мог бы противопоставить вам, будет факт. Поэтому не откажитесь присутствовать при опытах, которые я проведу специально для вас.

Самым замечательным в последовавших опытах было то, что Александр Ситоний, дабы устранить всякие основания для недоверия, сам не притрагивался ни к чему и даже не подходил к ретортам. Стоя на расстоянии, он давал различные указания своему скептически настроенному спутнику и его не менее скептическому помощнику, которые те старательно выполняли.

Не веря своим глазам, присутствующие увидели наконец, что после сложных манипуляций реторта, в которой производился опыт, оказалась более чем наполовину заполненной золотом. Вспоминая этот эпизод, участником которого был он сам, профессор Дейнхейм писал в своей книге «De minerali medicina», что готов подтвердить достоверность этого события самой страшной клятвой.

Правда, в те времена существовало поверье, будто золото алхимиков редко приносит счастье. Справедливость такого суждения как нельзя лучше подтверждает судьба самого Ситония.

Будучи в Страсбурге, он с разрешения известного ювелира Густенховера какое-то время работал в его мастерской, используя ее как своего рода лабораторию. В благодарность Ситоний оставил ювелиру немного «философского камня», при помощи которого тот в присутствии самых видных представителей города совершил несколько превращений.

Весть об этом разнеслась быстро, и вскоре в Страсбурге появились посланцы императора Рудольфа II. Император приглашал ювелира повторить этот опыт при его дворе. Густенховер прибыл в Прагу и там у всех на глазах вновь совершил несколько превращений, израсходовав при этом весь запас имевшегося у него «философского камня».

Как нетрудно догадаться, монаршие милости, которыми Рудольф II осыпал было ювелира, сменились гневом, едва тот стал уверять, что не знает рецепта подаренного ему состава. Чувствуя приближение беды, Густенховер попытался бежать из дворца, но стража, расставленная повсюду, имела уже приказание не выпускать его. Все оставшиеся годы Густенховер провел в подземелье, прикованный цепью к стене. Он мог обрести свободу и жизнь, только раскрыв тайну. Тайну, которой не знал.

Казалось, этот случай должен был бы послужить предостережением самому Ситонию. Но тот продолжал свои занятия и эксперименты как ни в чем не бывало. Он посетил Дрезден, побывал в Гамбурге, Мюнхене. И повсюду как тень следовали за ним какие-то люди, которые таились, прятались, а когда он уезжал, старательно собирали осколки разбитых колб, обрывки его бумаг и т. д. Когда один из друзей стал призывать его к осторожности, Ситоний горько усмехнулся: «Если мне суждено будет попасть в руки какого-нибудь правителя, я скорее тысячу раз приму смерть, чем открою тайну».

И он сдержал свое слово.

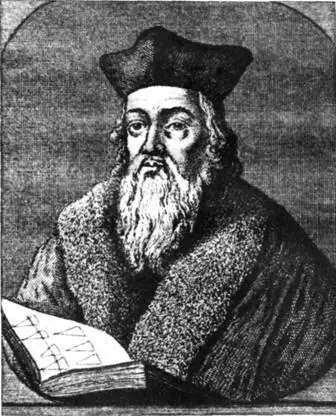

Джон Ди (1527—1608), алхимик

Император Максимилиан II приказал держать его в тюрьме до тех пор, пока он не откроет тайну изготовления золота

Как-то Ситоний имел неосторожность принять приглашение курфюрста Саксонии Христиана II. Дальше все происходило по уже знакомой нам схеме: сначала внимание и величайшие почести, потом тюрьма и пытки. Ситоний умер в 1604 году в застенке. Тайна его исчезла из жизни вместе с ним.

Случалось, однако, что та же самая репутация — людей, знающих секрет изготовления золота, — которая нередко приводила алхимиков за решетку, оказывалась ключом, который открывал им дверь темницы.

Во второй половине XVI века два путешествующих алхимика — Э. Келли и Дж. Ди — были схвачены по приказу императора Максимилиана II и брошены в тюрьму, где им предстояло находиться до тех пор, пока они не откроют тайны получения «философского камня». Максимилиан не учел, правда, того, что стремление к обогащению свойственно не только императорам. Тюремщики, узнав, кто такие их молчаливые узники, вскоре выпустили их на свободу, прельщенные надеждами на золото из реторты.

Эдуард Келли (1555—1595), алхимик

Читать дальше