Если в начале ноября командованию фронта приходилось использовать железные дороги в основном для обеспечения бесперебойного снабжения действующих на фронте частей, то в конце ноября и в начале декабря 1941 года этот вид транспорта призван был сыграть важную роль как фактор, обеспечивавший сосредоточение крупных резервов на намеченных Ставкой Верховного Главнокомандования операционных направлениях.

Наступление немцев, развивавшееся по намеченному ими плану севернее и южнее Москвы, вызывало необходимость в быстром маневре имевшимися в распоряжении Ставки железнодорожными ресурсами. Эта особенность работы железных дорог заметно сказалась в тот период, когда не только рокадные, но и глубинные железнодорожные линии фактически находились под воздействием авиации противника, пытавшейся сорвать сосредоточение наших резервов путем воздействия на железные дороги не только бомбардировками с воздуха, но и артиллерийским огнем (Октябрьская и Дзержинская железные дороги). Переброска крупных резервов в таких условиях, естественно, требовала напряженной работы всего транспорта.

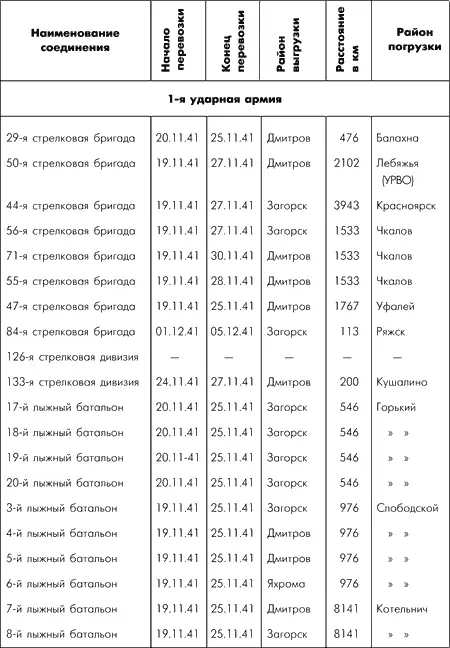

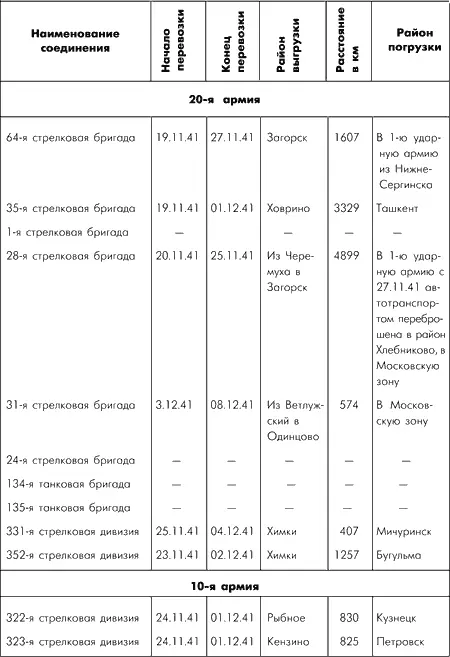

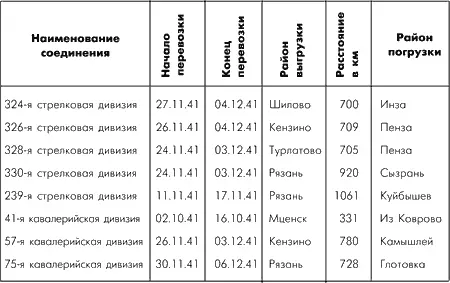

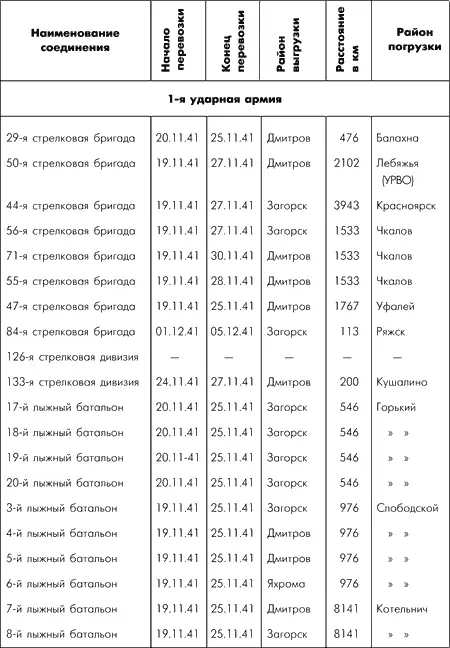

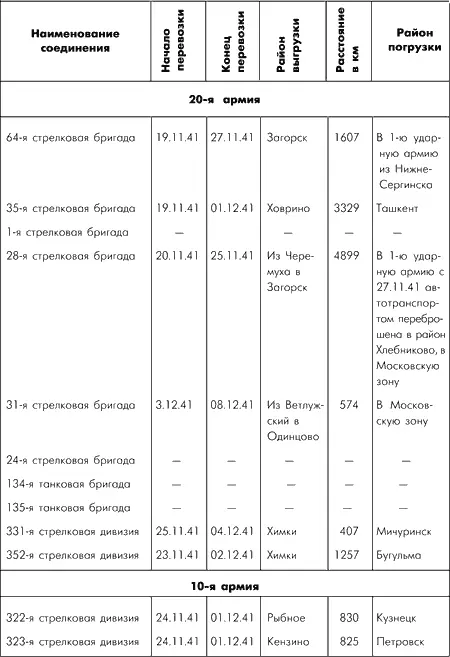

Следует указать на большие расстояния, которые приходилось покрывать при перевозках войск. Например, в период 20 ноября – 1 декабря железными дорогами были выполнены следующие перевозки: 44-й стрелковой бригады из Красноярска в Загорск; 56-й и 71-й стрелковых бригад из Чкалова в Загорск и Дмитров; 352-й стрелковой дивизии из Бугульмьг в Химки и 35-й стрелковой бригады из Ташкента в Ховрино.

Расстояние Бугульма—Химки, равнявшееся в общей сложности 1250 км, было преодолено фактически в трое суток, т. е. со средним темпом перевозки 400 км в сутки. Дальние же перевозки, например, из Красноярска (3943 км), совершались со скоростью около 500 км в сутки. Такие темпы железнодорожных перевозок следует признать весьма высокими, особенно в условиях воздействия авиации противника.

Если учесть, что железными дорогами в период подготовки контрнаступления на правое крыло были переброшены войска 1-й ударной и 20-й армий в составе 75 000 человек и 300 орудий (не считая остальной материальной части и конского состава), а на левое крыло – войска 10-й резервной армии численностью около 90 000 человек и 200 орудий, то станет очевидным, что в условиях напряженных боевых действий на фронте железные дороги сумели выполнить сложную работу, которая может быть поставлена на одно из первых мест в истории железнодорожных перевозок.

Эта большая помощь фронту обеспечила Ставке Верховного Главнокомандования сосредоточение резервов на важнейших направлениях и дала возможность создать решающий перевес в силах для перехода в контрнаступление.

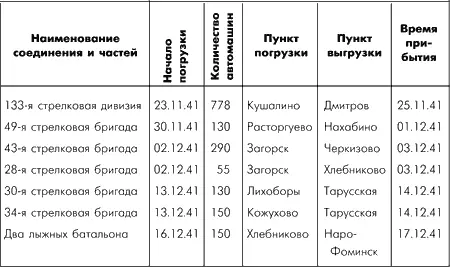

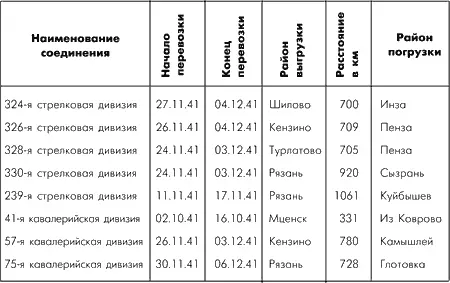

Ведомость сосредоточения 1-й ударной, 20-й и 10-й армий в период ноябрь – 6 декабря 1941 года

Роль автотранспорта в Московской операции

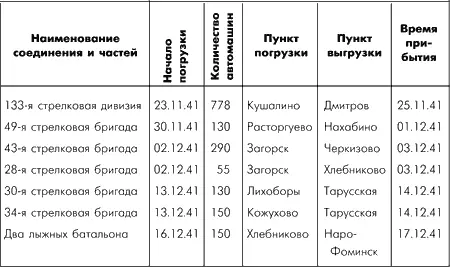

Автотранспорт, выполнявший обычную работу по перевозке войсковых грузов, в связи с наступлением немцев на Москву использовался для оперативной переброски войск и для сосредоточения резервов. Это вызывалось характером подвижных боев на данном направлении. К началу нашего контрнаступления автотранспортом были переброшены: 133-я стрелковая дивизия, 49, 43, 28, 30 и 34-я стрелковые бригады и два лыжных батальона (см. таблицу переброски войск автотранспортом). Переброска этих частей происходила в условиях ограниченного времени и непрерывного воздействия авиации противника.

Таким образом, следует отметить, что автотранспорт также способствовал быстрейшему сосредоточению и развертыванию резервов в Московской операции с целью разгрома немцев.

Таблица переброски войск автотранспортом

Глава третья

Оборонительное сражение на правом крыле Западного фронта. Обстановка к 16 ноября

Оперативная обстановка, сложившаяся на правом крыле Западного фронта к началу второго наступления немцев на Москву, характеризовалась следующими данными:

1. Войска 16-й и 5-й армийпродолжали укреплять и совершенствовать занимаемые позиции, отражая попытки немцев проникнуть в наше расположение:

Читать дальше