4 эпоха — „науки и техники“ — начинается в Европе с конца XVIII в., и постепенно в „ядро“ включаются другие народы», (в том числе «негры и др.», как изящно выражается Ясперс) .

Еще Ф. Бэкон (1561–1626) писал:

«Что касается древности, то мнение, которого люди о ней придерживаются, вовсе не обдуманно и едва ли согласуется с самим словом. Ибо древностью следует почитать престарелость и великий возраст мира…»

Но если так, уместно было бы говорить не «древний», а ранний Египет, ранняя Греция, ранний Рим, и отказаться от мифа о «череде» цивилизаций…

Но история компонуется из мифов, и попытки выстраивать их в какую-то связь, цепь, оставаясь в то же время внутри одного из этих мифов, приводит только к одному: возникновению какого-то глобального, всемирного мифа. Теперь уже он начинает руководить действиями людей. Карнавал, в отличие от спектакля, не имеет сценария, но люди делают именно то, чего ждет от них логика карнавала.

Карнавальность гуманистического мировоззрения, будто провозгласившего лозунг «Сделаем действительность еще античнее!», хорошо прослеживается в культуре Ренессанса. Мифотворчество как часть государственной политики, возможно, даже приводила кое-где к строительству «руин». Издавна и до сих пор, во всех странах национал-интеллигенты озабочены древностью своего рода: «Мы же не папуасы какие-нибудь, у нас такая же история, как у всех».

Все это было бы смешно, если бы не было так грустно!

«Двойной аспект восприятия мира и человеческой жизни существовал уже на самых ранних стадиях развития культуры, — пишет М. М. Бахтин. — В фольклоре первобытных народов рядом с серьезными (по организации и тону) культами существовали и смеховые культы, высмеивавшие и срамословившие божество…

Так, например, в Риме церемониал триумфа почти на равных правах включал в себя и прославление и осмеяние победителя, а похоронный чин — и оплакивание… и осмеяние покойника… Таковы карнавального типа празднества античного мира, таковы и средневековые карнавалы. Это — особого рода двумирность , без учета которой ни культурное сознание средневековья, ни культура Возрождения не могут быть правильно понятыми».

Миф начинает играть роль актера, изображающего на мировых подмостках «вечное знание».

К. Леви-Стросс подтверждает эту мысль:

«Я близок к тому, чтобы поверить, что в нашем обществе история заменила мифологию и выполняет ту же самую функцию».

Николай Бердяев подводит черту:

«История не есть набор объективных эмпирических фактов; история — это миф».

Способны ли мы распознать искажения истории, составленной в Средние века из фактов и мифов, находясь внутри своей нормативно-ценностной системы «мифов», весьма отличающейся от средневековой? При правильной постановке вопроса это, возможно, не составит особого труда, но надо же когда-то начинать. Изучение реальной истории искусств — не самая плохая тема для начала.

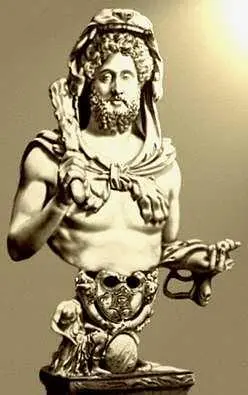

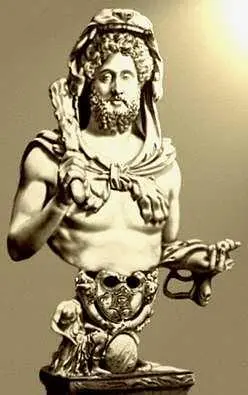

Если говорить о стилистике художественных произведений «разных» веков, то на примере следующих двух бюстов вы увидите совершенную одинаковость стиля во II и XVI веках н. э.

Сравнение стилей как раз и дает нам возможность распознавать искажения истории. Мы видим то «древнеримского» императора в образе Геркулеса, то средневекового герцога в образе древнеримского императора. Все эти «переодевания» — часть принятого ритуала, мифологичность которого была присуща искусству с самого его зарождения. Давайте обращать на это внимание, и многое станет ясным.

Ведь ритуал не так прост, и не так легко исчезает, как это могло бы показаться неискушенному человеку! Уходят эпохи, ритуалы остаются. К примеру, мы, в России, на мельчайшем собрании в ЖЭКе норовим избрать президиум. Не по нужде — ритуал требует! Что же возникло раньше: миф или ритуал?

Римский император Коммод в образе Геркулеса (ок. 190), мрамор.

Козимо I Медичи, портрет работы Бенвенуто Челлини (1543–44), бронза.

«Понять, что представляет собой палеолитическое изображение, — значит, снять вопрос о том, что первично: миф или ритуал, — пишет В. Мириманов . — Начала того и другого соединяются здесь в изобразительном акте (и сегодня труд иконописцев сохраняет характер священнодействия; нанесение сакральных изображений на стены традиционных жилых и обрядовых домов в Тропической Африке является особым ритуалом и т. д.) . Первобытное изображение — это сам миф, его создание — ритуал».

Читать дальше