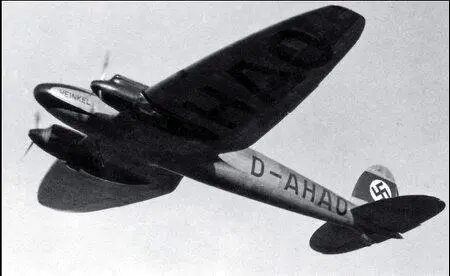

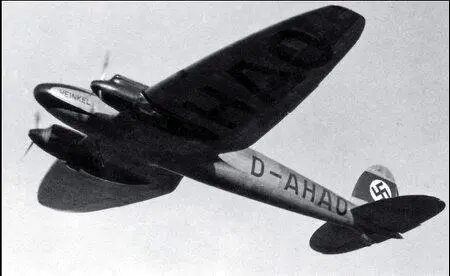

Первый «Хейнкель» — He-lllV4 W.Nr.1968 «D-AHAO», выполнявший до этого регулярные рейсы из Берлина в Кёльн и Мюнхен, — был передан эскадрилье Ровеля уже в 1936 г. По имевшейся в «Люфтганзе» традиции он носил название одного из немецких городов, а именно «Дрезден» . В следующем году к нему присоединились еще два самолета — He-lllV2 W.Nr.715 «D-ALIX» «Росток» и Не-ШС-03 WNr.1830 «D-AXAV» «Кёльн».

Сохранив прежний внешний вид — окраску и эмблемы «Люфтганзы», — самолеты тем не менее подверглись существенной модернизации. На них были установлены новые двигатели с наддувом, дополнительные топливные баки и, самое главное, тщательно замаскированные фотокамеры. В форме гражданских летчиков экипажи Ровеля совершали полеты по трассам «Люфтганзы», периодически из-за «ошибки приборов» отклоняясь от курса и «случайно» пролетая при этом над каким-нибудь важным объектом. Благо разветвленная сеть маршрутов «Люфтганзы», а ее самолеты к концу 30-х гг. летали во все крупные города Европы, а также в Азию и Южную Америку, [26] К 1939 г. самолеты «Люфтганзы» обслуживали 44 аэропорта и 34 промежуточных аэродрома, а общая протяженность авиалиний компании составляла 80 тыс. км.

предоставляла широкое поле для подобных трюков [27] В дальнейшем практика использования для разведки лайнеров на регулярных рейсах авиакомпаний получила свое развитие. Этим не брезговали многие страны, особенно в годы т. н. «холодной войны». Причем сами экипажи порой даже не подозревали, какую выполняют задачу. Технический прогресс позволил автоматизировать ведение разведки, прежде всего радиоэлектронной. В 1950—1970-е годы то американские, то советские власти периодически заявляли, что гражданские лайнеры другой стороны во время полета над чужой территорией проводят сбор «дополнительной» информации, не полагающейся им по их статусу.

Например, немецкие авиалайнеры регулярно выполняли рейсы по трассам Берлин — Кенигсберг — Ковно (ныне Каунас, Литва) — Великие Луки — Москва и Берлин — Кенигсберг — Рига — Таллин — Ленинград.

Заправка самолета He-111V4 «D-AHAO» «Дрезден» перед очередным рейсом

Самолет He-111V4 «D-AHAO» «Дрезден» во время взлета с аэродрома Темпельхоф, январь 1936 г.

Если же нужный район аэрофотосъемки находился слишком далеко от имевшихся трасс, то тогда использовалось прикрытие в виде «пробных полетов по новым трассам», которые «Люфтганза» якобы предполагала вскоре открыть. Таким образом, замаскированные «Хейнкели» из эскадрильи специального назначения спокойно совершали разведывательные рейды над всей Европой и европейской частью Советского Союза.

Все шло успешно, но однажды все же произошел инцидент, который мог бы положить конец полетам призраков, по крайней мере над Советским Союзом. В ходе выполнения программы «пробных» полетов в район Крыма и Кавказа Не-111V2 «Росток» потерпел аварию и упал на советской территории. Хотя правительство СССР получило достаточные доказательства истинной цели этих полетов, оно ограничилось лишь одной дипломатической нотой протеста, на которую из-за ее обтекаемости в Берлине не обратили большого внимания.

Эскадрилья Ровеля как ни в чем не бывало продолжала свое дело. Так, начиная с 1937 г. ее экипажи проводили планомерную аэрофотосъемку восточного и южного побережья Великобритании, континентального побережья Ла-Манша, побережья Северного моря и побережья Балтийского моря вплоть до Ленинграда. Полученные данные позволили создать точные топографические карты, очень пригодившиеся в ходе будущих боевых действий.

«Хейнкели», замаскированные под лайнеры «Люфтганзы», летавшие по маршруту Тегеран — Кабул, использовались и для разведки южной границы СССР. Во время полетов они намеренно отклонялись от курса и входили в советское воздушное пространство. В результате Абвер получил аэрофотоснимки большинства участков афганско-советской границы, части приграничной территории Туркмении, Узбекистана и Таджикистана, включая район Памира.

Впервые же информация, добытая «призраками» Ровеля, была использована на практике уже в 1938 г. В начале года Гитлер выдвинул требование о возврате Германии Судетской области, которая отошла Чехословакии после окончания Первой мировой войны на основании Версальского договора. В ней проживали около 3,3 млн этнических немцев, которые постоянно заявляли о дискриминации со стороны чехословацкого правительства. Гитлер использовал напряженную ситуацию, сложившуюся в Судетах, в качестве предлога. В феврале 1938 г. он обратился к рейхстагу с призывом «обратить внимание на ужасающие условия жизни немецких собратьев в Чехословакии».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу