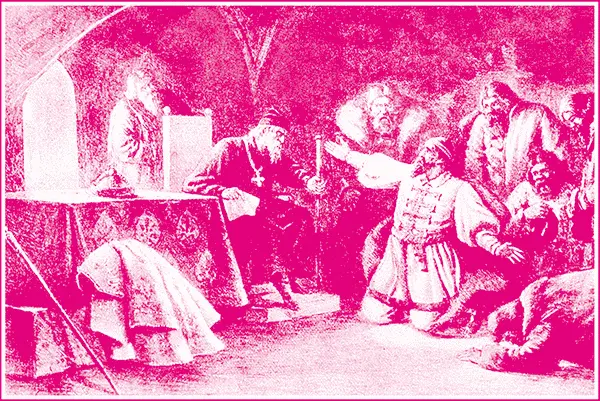

Ф. Бухгольц. Бояре умоляют Ивана Грозного не оставлять царство

Так все государство разделилось на две части – земщину и опричнину; во главе первой осталась Боярская дума, во главе второй непосредственно стал сам царь, не отказываясь и от верховного руководительства думой земских бояр. «За подъем же свой», т. е. на покрытие издержек по выезду из столицы, царь взыскал с земщины, как бы за служебную командировку по ее делам, подъемные деньги – 100 тысяч рублей (около 6миллионов рублей на наши деньги). Так изложила старая летопись не дошедший до нас «указ об опричнине», по-видимому, заранее заготовленный еще в Александровской слободе и прочитанный на заседании Государственного совета в Москве. Царь спешил. Не медля, на другой же день после этого заседания, пользуясь предоставленным ему полномочием, он принялся на изменников своих опалы класть, а иных – казнить, начав с ближайших сторонников беглого князя Курбского; в один этот день шестеро из боярской знати были обезглавлены, а седьмой посажен на кол.

Жизнь в слободе. Началось устроение опричнины. Прежде всего, сам царь, как первый опричник, поторопился выйти из церемонного, чинного порядка государевой жизни, установленного его отцом и дедом. Он покинул свой наследственный кремлевский дворец, перевезся на новое укрепленное подворье, которое велел построить себе где-то среди своей опричнины, между Арбатом и Никитской. В то же время приказал своим опричным боярам и дворянам ставить себе в Александровской слободе дворы, где им предстояло жить, а также здания правительственных мест, предназначенных для управления опричниной. Скоро он и сам поселился там же, а в Москву стал приезжать «не на великое время». Так возникла среди глухих лесов новая резиденция – опричная столица с дворцом, окруженным рвом и валом, со сторожевыми заставами по дорогам. В этой берлоге царь устроил дикую пародию монастыря. Он подобрал три сотни самых отъявленных опричников, которые составили братию, сам принял звание игумена, а князя Афанасия Вяземского облек в сан келаря. Царь покрыл этих штатных разбойников монашескими скуфейками, черными рясами, сочинил для них общежительный устав, сам с царевичами по утрам лазил на колокольню звонить к заутрене, в церкви читал и пел на клиросе и клал такие земные поклоны, что со лба его не сходили кровоподтеки. После обедни, за трапезой, когда веселая братия объедалась и опивалась, царь за аналоем читал поучения отцов Церкви о посте и воздержании. Потом он одиноко обедал сам, после обеда любил говорить о законе, дремал или шел в застенок присутствовать при пытке заподозренных.

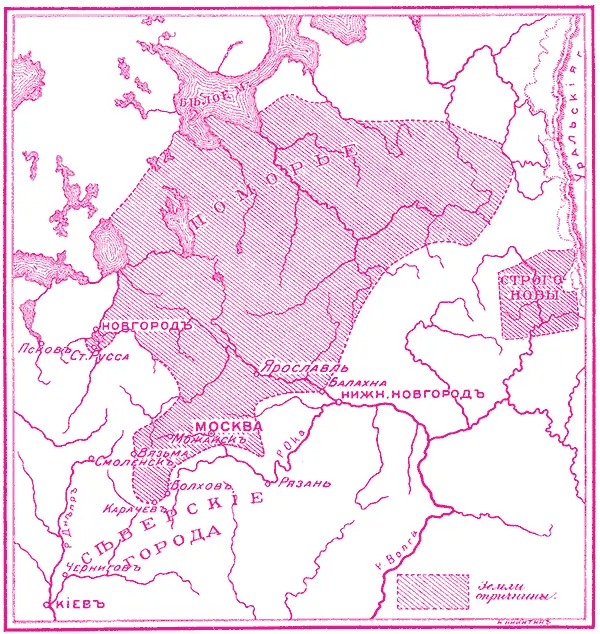

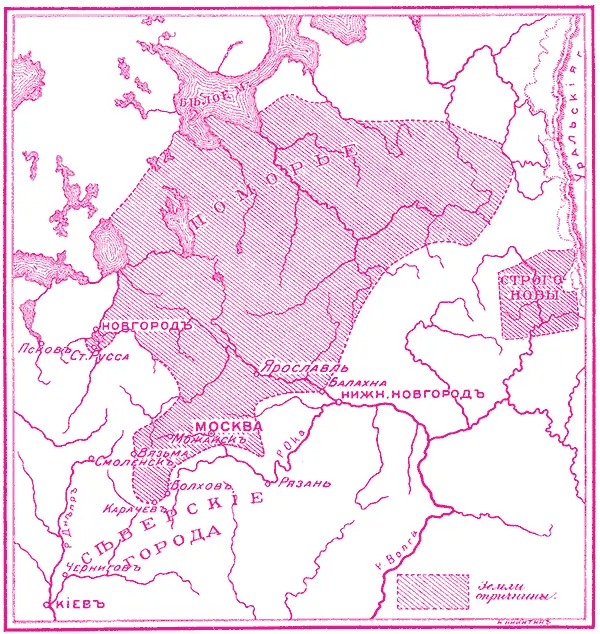

Карта, показывающая земли Московского государства, отошедшие в опричнину

Опричнина и земщина. Опричнина, при первом взгляде на нее, особенно при таком поведении царя, представляется учреждением, лишенным всякого политического смысла. В самом деле, объявив в послании всех бояр изменниками и расхитителями земли, царь оставил управление землей в руках этих изменников и хищников. Но и у опричнины был свой смысл, хотя и довольно печальный. В ней надо различать территорию и цель. Слово «опричнина» в XVI в. было уже устарелым термином, который тогдашняя московская летопись перевела выражением «особной двор». Не царь Иван выдумал это слово, заимствованное из старого удельного языка. В удельное время так назывались особые выделенные владения, преимущественно те, которые отдавались в полную собственность княгиням-вдовам, в отличие от данных в пожизненное пользование, от прожитков. Опричнина царя Ивана была дворцовое хозяйственно-административное учреждение, заведовавшее землями, отведенными на содержание царского двора.

Сам царь Иван смотрел на учрежденную им опричнину как на свое частное владение, на особый двор или удел, который он выделил из состава государства; он предназначал после себя земщину старшему своему сыну как царю, а опричнину – младшему как удельному князю. Есть известие, что во главе земщины был поставлен крещеный татарин, пленный казанский царь Едигер-Симеон.

Позднее, в 1574 г., царь Иван венчал на царство другого татарина, касимовского хана Санн-Булата, в крещении Симеона Бекбулатовича, дав ему титул государя великого князя всея Руси. Переводя этот титул на наш язык, можно сказать, что Иван назначал того и другого Симеона председателями думы земских бояр. Симеон Бекбулатович правил царством два года, потом его сослали в Тверь. Все правительственные указы писались от имени этого Симеона как настоящего всероссийского царя, а сам Иван довольствовался скромным титулом государя князя, даже не великого, а просто князя Московского, не всея Руси. Он ездил к Симеону на поклон, как простой боярин и в челобитных своих к Симеону величал себя князем Московским Иванцом Васильевым, который бьет челом «со своими детишками», с царевичами. Можно думать, что здесь не все – политический маскарад. Царь Иван противопоставлял себя как князя Московского удельного государю всея Руси, стоявшему во главе земщины.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу