Страдала точность передачи сведений, поскольку начертания одних и тех же предметов в разных пиктограммах были различны, не говоря уже об изображении действия. Например, «оружие» в одном случае передавалось рисунком копья, в другом — стрелы и лука, в третьем — дубинки.

Пока записи были редкими и случайными, все эти недостатки пиктографического письма особенно не ощущались. Однако по мере развития государственности, когда переписка становится повседневностью и в нее втягивается все большее количество людей, письменность превращается в непременный атрибут обыденной жизни. Возникает потребность в ускорении записей. И вполне закономерно, что рисунок каждого изображения постепенно упрощается и все отчетливее расчленяется на отдельные графические знаки. Название предмета закрепляется за определенным рисунком, этот предмет изображающим.

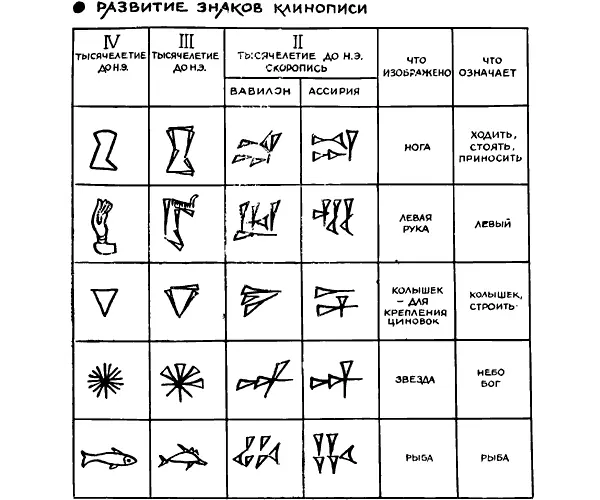

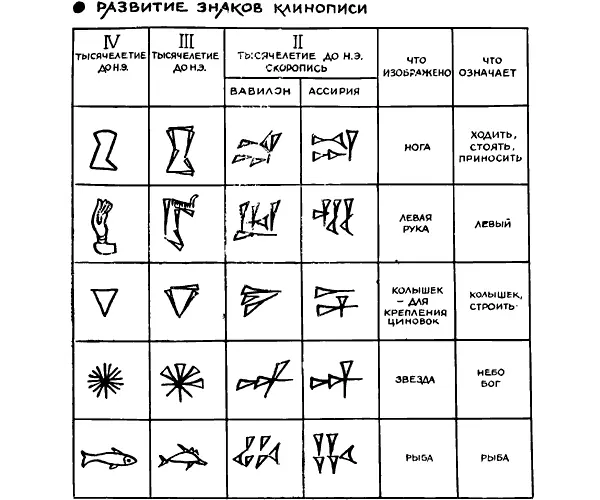

Большое влияние на начертание знаков-рисунков оказывает материал, на который наносили письмена. В Передней Азии, например, знаками покрывали прямоугольные или овальные глиняные плитки. Вязкость глины затрудняла быстрое нанесение на плитки закругленных линий, и здесь выработались знаки в форме клиньев — клинопись. В Египте основным материалом для письма служил папирус — первый материал, специально изготовлявшийся для письма. Египетские надписи отличались большой изобразительностью. Особенно выразительными были надписи на камне. Их часто умело сочетали с орнаментом.

От материала зависела и сохранность памятников письменности. Безвозвратно утрачены для нас древние письмена на легкоразрушающемся материале, и, напротив, те, что были запечатлены на прочной основе, сохранились до настоящего времени. Это они доносят до нас голоса давно минувшего.

Например, торжественное, высеченное на камне предостережение властелина Персии Дария I:

Говорит Дарайавауш, царь:

«Ты, который в будущие дни

Увидишь эту надпись,

Которую я приказал выбить в скале,

Или эти изображения, —

Не разрушай их!

Но оберегай,

Пока можешь».

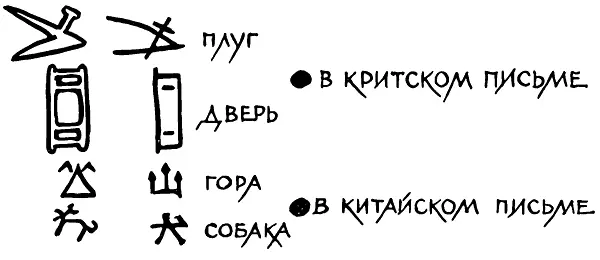

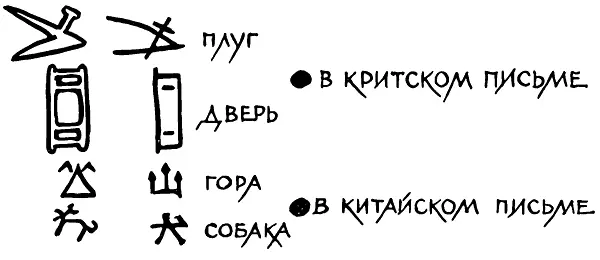

Однако возвратимся к рассказу о развитии письма. Следующей вехой на пути к современному письму было членение фразы на отдельные понятия, а затем и слова. Пиктограмма изображала только законченную мысль, без членения на отдельные элементы (части речи), теперь за каждым понятием и конкретным предметом закрепился знак-рисунок. Из них, в свою очередь, составлялась запись. Система таких знаков — идеография — была упорядочена в масштабе государства, которое нуждалось в устойчивом и точном письме для управления, учета, записи законов и т. д. В ряде стран (Египте, Шумере, Китае, на острове Крит) идеография возникает на одной и той же стадии развития общества, вместе с рабовладельческим государством, в недрах которого и достигает высокой степени совершенства.

Идеографическое письмо не только передавало содержание сообщения, но и выявляло словарный состав языка. Последовательность знаков-рисунков уже не зависела от прихоти писца, она отражала синтаксический строй, присущий языку.

Образование знаков-идеограмм для слов, которые имели конкретное значение и поддавались изображению, протекало достаточно ясно: оно шло по линии упрощения графического начертания. Например:

С передачей абстрактных и сложных понятий дело обстояло много трудней. Однако и это препятствие было преодолено. Поражает изобретательность, с которой обходили писцы все сложности. В древнеегипетском письме, например, искусно применяли образно-символический принцип. Слово воин изображалось при помощи двух рук: одна держит щит, а другая — копье. Употреблялась эта идеограмма и для обозначения понятий сражение, сражаться . Глагол ходить передавали, изображая две шагающие ноги, глагол видеть — два глаза. Слова жадность, алчность — рисуя крокодила, слова прохлада, прохладный — сосуд с вытекающей из него водой.

Иногда связь между конкретным предметом и абстрактным понятием выражалась на основании неизвестного для непосвященного поверья или предания. Слово справедливость , например, в Древнем Египте записывалось изображением страусового пера, поскольку считалось, что все перья в крыльях страуса одинаковой величины. Слово год — изображением пальмовой ветви: египтяне думали, будто пальма дает ровно 12 ветвей в год.

Читать дальше