Автору наверняка бросят упрек в «горячности» и «политизации». Природа не наградила его талантом бесстрастного ученого, пишущего «добру и злу внимая равнодушно». C другой стороны стоило бы вспомнить слова Гегеля: «Бесстрастием нельзя создать ничего великого». Редко удавалось следовать и путем великого Монтеня, говорившего: «Я люблю слова, смягчающие смелость наших утверждений и вносящие в них некую умеренность: «может быть», «по всей вероятности», «отчасти», «говорят», «я думаю» и тому подобные». Конечно, эти смягчающие обороты и оговорки, безусловно, облегчили бы жизнь, дали бы автору симпатии людей деликатных, сдержанных, нерешительных (но и откровенно слабых и трусливых!). Только трусов и так предостаточно. Ученых и литераторов такого рода хватает с избытком повсюду (в том числе, разумеется, и в нынешней России).

Сто лет назад знаменитый профессор Московского университета Н. И. Кареев говорил об абсолютной правомерности того, чтобы политическая и культурная жизнь народа и общества воспринималась «через призму нашей субъективности». Конечно, в теории полная объективность является высшим идеалом ученого и художника. Но поскольку он – человек, он соткан из нитей прошлого, в то же время воплощая надежды и чаяния будущего. Личностей вполне объективных в природе не бывает. А те, кто себя так называют, «заслуживают нелестный эпитет безличных». [5]Ничего они не дадут ни России, ни миру.

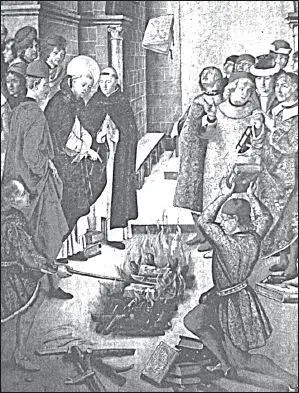

Педро Берругете. Испытание огнем.

Есть порода людей, что никогда не вмешивается в ход истории… Они привыкли выступать циничными созерцателями и приспособленцами… Мы же обращаем свой глас к борцам и созидателям, которые, забыв о собственных интересах и страхах, выйдут на смертный бой за Родину! Конечно, пути народов, как и жизни отдельных людей, не безошибочны. Всем свойственны заблуждения и просчеты. Пусть книга наша станет «Книгой назидательных примеров», ибо представленные тут Народы и Герои любят, страдают, делают роковые ошибки, ненавидят, борются, побеждают, воплощая в жизнь свои идеалы. Если кем-то может быть определен ход цивилизации, то прежде всего Народами и их Героями. Их жизненный порыв в конечном счете должен привести человечество (по крайней мере лучшую, разумную его часть) к счастью и гармонии. Наконец, мы увидим проблеск того Мира, что организован «как гармоническое целое» (А. Бергсон), во всём великолепии и разнообразии его форм. [6]

Глава 1

Что такое «цивилизация»?

Согласно мифологии, богиня мудрости Афина вышла из головы Зевса сразу во всеоружии, во всем великолепии красы. Подобного не бывает с цивилизациями. Требуются усилия поколений, веков, тысячелетий, прежде чем сложится та или иная устойчивая и многообразная культура. В то же время достаточно ряда лет (а то и дней), чтобы превратить её в пепел. Два эти понятия – «цивилизация» и «культура» – не разделяются нами. Близость двух этих понятий заставила философа Ж. Маритена (1882–1973), глашатая идей интегрального гуманизма, заметить: «Цивилизация не заслуживает своего названия, если она одновременно не является культурой». [7]Различия между этими терминами носят скорее этимологический характер… «Культура» (лат. cultus) у древних римлян была близка по значению к русскому понятию «почва», «обрабатывать». Отсюда и переход к «культу», то есть к почитанию богов. Со временем сюда стали относить поступки людей, вкусы, манеры, одежды, образование. В основе понятия «цивилизация» лежит латинское слово «civis» (гражданин) – жизнь, права и обязанности жителей городов.

Понятие «цивилизация» возникло в Европе только в середине XVIII века. В различных контекстах им пользовались Гольбах, Мирабо, Фергюсон, Вольтер, Дидро, Гумбольдт, Фурье, Гизо и др. Во французских текстах оно встречается примерно с 1734 года Мирабо выпустил книгу «Друг людей, или трактат о народонаселении» (1756), в котором этот термин рассматривался в контексте древнего понятия «полис». По мнению ряда американских историков, слово «культура» появилось в английском языке примерно за три века до слова «цивилизация». Якобы, ещё в XV в. оно употребляется в смысле «земледелие» или «поклонение богам». Есть свидетельства, что слово «цивилизация» довольно прочно вошло в обиход тех народов, что говорили на английском (до 1772 г.). Перед этим в Шотландии, в Эдинбурге, выходит труд историка А. Фергюсона «Очерк истории гражданского общества» (1767), в котором сам процесс цивилизации понимается как движение от варварства к более зрелому состоянию («Не только индивид продвигается вперед от детства к зрелому возрасту, но и сам род людской от варварства к цивилизации»). В общественном сознании впервые оно закреплено к концу XVIII в., появившись в «Словаре Академии» Франции («цивилизаторская деятельность, или состояние того, кто цивилизован»). Замечу, что и прославленные французские светила (Дидро и др.) не стали включать слово «цивилизация» в «Энциклопедию» как объект исследования. [8]Фактом признания возрастающей популярности данного термина стало и обращение Наполеона к участникам Восточного похода в Египет. 22 июня 1798 г. Бонапарт обратился к воинам со словами: «Солдаты! Вы все – принялись за завоевание, последствия которого для мировой цивилизации и торговли неисчислимы». [9]Уже тогда здесь обозначился и некий скрытый мессианский смысл, за которым проявились идеологические, колониально-торгово-экспансионистские интересы держав (так называемых цивилизаторов).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу