1 ...7 8 9 11 12 13 ...292 Меняется все сразу: направления и расширение потоков торговли, масштабы цен, происходит зарождение монархических государств, идет приток драгоценных металлов, отмечается повсеместное усиление государственной и денежной власти, торговля и промышленность избавляются от сковывающей их опеки, возникают новые городские и торговые центры. Л. Февр писал: «Дух свободы, ничем не стесняемой, почти безграничной, веет над миром. Личность, индивид может дерзать беспредельно. Это относится к области духа и в такой же степени справедливо в сфере обогащения. Разнузданные спекуляции и здесь, и там. Только и слышно, что о монополиях, перекупке, ростовщичестве, а также о банкротствах, кражах, убийствах. Золотая лихорадка овладевает всем миром. И вырастает многочисленное поколение новых богачей, со всею силою воплощающее в себе тенденции эпохи. Выскочка – некто Жак Кер, и некто Якоб Фуггер, и Гаспар Дуччи из Пистойи, и Кристоф Платен, сын простых крестьян из Турени. И множество других». [26]Стремление к обретению богатств – давний инстинкт, присущий нашей расе.

При всех возражениях и спорах успех купцов (оставим в покое банкиров-ростовщиков) очевиден. Хотя Рим и пал под ударами варваров, с помощью торговли итальянцы завоевали Запад, вдохнув жизнь в ярмарки Шампани, в торговлю Брюгге, в женевские и лионские ярмарки. Они и создали первоначальное величие Севильи и Лиссабона, получили выгоды от создания Антверпена и первого подъема Франкфурта. «Они были везде – умные, живые, несносные для других, предмет ненависти в такой же мере, как и предмет зависти, – пишет Ф. Бродель. – В северных морях – в Брюгге, Саутгемптоне, Лондоне – матросы со средиземноморских кораблей-мастодонтов заполонили набережные и портовые кабаки, как итальянские купцы… города». [27]Финикийские купцы – патриархи торгового мира. Они утверждали свое лидерство на протяжении веков, превзойдя итальянцев и другие нации в искусстве просчитывать все и вся в этом неспокойном мире, подверженном опасностям и роковым случайностям. Сильным конкурентом им стал и армянский купец. Судьба же еврейского капитала была зачастую трагичной. Лишенный корней, он часто проявлял нежелание воспринять культуру и традиции другой страны. Его нередко подвергали остракизму. Он мог купить всё и всех, но это-то и составляло драму (нередко приводя к гибели), ибо нельзя купить сердце и любовь народа даже за большие деньги. Поэтому торговцы зачастую выглядят в истории культуры прямо-таки некими демонами, скупыми рыцарями, гобсеками, оборотнями (хотя бывали исключения). Напротив, видные «учителя человечества» традиционно воспринимались народами положительно (со знаком «плюс»). Налицо, как видим, явный конфликт между капиталом и знаниями с культурой.

Чего же больше в их «неравном браке»? Частичный ответ можно найти в труде выдающегося австро-американского экономиста, лауреата Нобелевской премии Ф. А. Хайека («Пагубная самонадеянность»). Прочитав сей труд, лучше понимаешь, почему на протяжении истории иные «торговцы», вдруг, становились объектом презрения, осуждения, а порой и открытой ненависти со стороны сограждан. Считалось издавна, что человек, покупавший товар у труженика задешево и продававший его втридорога, как бы заведомо бесчестен. В этом действе многими виделось нечто от жульнических «фокусов» картежного шулера… Поведение многих купцов (а тем паче господ ростовщиков) противоречило обычаям взаимности, столь распространенным в первобытных малых группах. Одним словом, «враждебность по отношению к торговцам, особенно со стороны грамотеев, стара как мир» (Э. Хоффер).

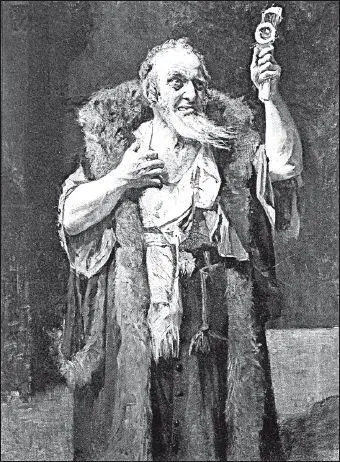

Лонкитес. Портрет Луи Боумистера в роли Шейлока.

Надо же признать, что и всякое творчество, включая деятельность ученого, инженера, писателя, художника, педагога, врача, артиста, в конечном счёте, предполагает некоторым образом «продажу» своего «товара» зрителю, пациенту, слушателю, читателю. Но тут, ведь, и разница весьма существенная: последние продают свой «товар», а не чужой. Вспомним и о том, что Гермес, один из древнейших богов Греции (Меркурий – у римлян) выполнял роль не только покровителя торговли, но покровителя юношества и образования (статуи его обычно ставились в палестрах и гимнасиях).

Дело не столько в факте торговли, сколь в характере отношений между людьми. Торговля дело прибыльное, но, увы, не всегда почтенное. Говорят же на Руси: не обманешь – не продашь. По этой самой причине и у большинства народов к торговле отношение крайне двойственное. Умные, образованные люди понимают характер взаимодействия таких «субстанций». Поэтому истинные творцы мира часто выступают строгими оппонентами и критиками торгашеского круга. Класс тружеников как бы противостоит классу торговцев. Хотя, разумеется, сам не может обойтись без денег и торговли. Ведь что ни говори, а «и музе нужен и завтрак, и обед, и ужин». В конце концов, разве не нашему великому А. С. Пушкину принадлежат лаконичные афоризмы: «Наш век – торгаш», но и тут же: «Без денег и свободы нет»?!

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу