В поэме "Аримаспейя" Аристий /VII в. до н.э./ описал попытку добраться до страны гипербореев. Следуя этому стихотворному произведению, Геродот уточняет, что "выше исседонов живут одноглазые мужи - аримаспы. Над ними живут стерегущие золото грифы, а выше этих - гипербореи, достигающие моря".

Плиний Старший /I в. н.э./ также сообщал о гипербореях, поселившихся в лесах и рощах севера и питающихся древесными плодами. При этом он утверждал, что именно там находится "точка вращения мира" и солнце заходит лишь один раз в год.

В стране гипербореев побывали древнегреческие герои Геракл и Персей. Последний, как известно, убил Медузу Горгону, которая превращала людей в застывшие изваяния, т.е. в лед. Из страны гипербореев была и титанида Лето, родившая на острове Делос Аполлона и Артемиду. Кстати, Аполлон до своего воцарения в Дельфах, основанных также гиперборейцами, долго жил в этой северной стране и впоследствии неоднократно ее посещал.

Достоверность этих легенд подтверждает факт: Геродот описывает виденные им на острове Делос могилы двух гипербореянок - Арги и Отиды, приезжавших сюда с титанидой Лето. В 20-х годах нашего столетия французские археологи действительно обнаружили на Делосе различные остатки гробниц "гиперборейских дев".

О близости греков и гипербореев говорит и древнегреческий автор Диодор /1 в. до н.э./, который подчеркивает, что гипербореи "имеют свой собственный язык, но к эллинам очень близки, и особенно к афинянам и делосцам, с древних времен поддерживая это расположение".

В скандинавских сагах также упоминается о когда-то находившейся в Северном Ледовитом океане "стране блаженных", которую финский эпос называет Северным домом /Сарайас/.

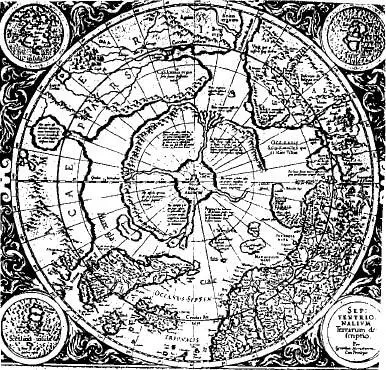

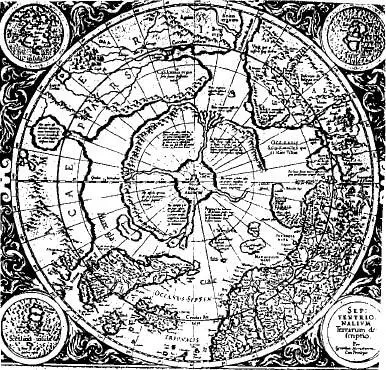

На знаменитой карте Герарда Меркатора /1512-1594/, составленной им в XVI веке на основе древних материалов, вокруг "Полюса Архтического" четко изображена земля - большой материк, разделенный четырьмя широкими реками-проливами на четыре части-острова.

Карта Герарда Меркатора /XVI век/

(Карты приведены по изданию - Разумов Г.А., Халин М.Ф. "Тонущие города". М., 1991.) .

От Евразии и Америки материк отделяется "Морем Ледовым". У самого северного полюса стоит высокая одиночная гора - "Черная скала". Детально нарисован горный хребет, опоясывающий почти весь материк. Реки изображены с разветвленными дельтами и изгибами русел, дана и характеристика режима их течения. Про одну из них в примечаниях говорится, что она "имеет пять рукавов и вследствие узости и быстроты течения никогда не замерзает". Про другую сообщается, что "здесь река разделяется на три рукава и каждый год остается подо льдом три месяца".

Удивительно четко по тому времени изображен и север Европы: Скандинавия, Кольский полуостров, острова Новой Земли и Шпицберген; вполне определенно показана Гренландия, Исландия и даже исчезнувшая Фрисландия.

Летопись изучения Арктики полна сведений, говорящих о существовавшем когда-то на Северном полюсе материке. Так, в XVII-XVIII вв. в устье Колымы была открыта Земля Андреева; позже, к северу от Шпицбергена - Земля Джиллиса; в Чукотском море - остров Крестьянки, найденный одноименной шхуной. В 1811 г., к северу от Новосибирского архипелага Яков Санников заметил большой остров: в 1886 г. Э.В.Толль /1858-1902/ описал его, рассказав о четырех плоских горах с низким предгорьем, хорошо видимых в ясную солнечную погоду.

В наше время многие полярные летчики, в частности, известный штурман В.И.Аккуратов, описали несколько островов в Северном Ледовитом океане, замеченных с воздуха, которые, к сожалению, до сих пор не найдены исследователями - мореходами. Два неизвестных острова, расположенных в 150 км от Северного полюса, были сфотографированы советскими летчиками несколько лет назад, но подойти к ним морским путем мешают ледяные торосы и постоянные туманы. А то, как отражается время на географии северных широт, можно проследить по следующим примерам: в 1823 г. на острове Семеновском в море Лаптевых высадился исследователь сибирского севера лейтенант Петр Анжу /1796-1869/; измерив размеры острова, он написал в своем донесении, что его длина составляет 15 км. Менее чем через столетие, в 1912 г., по свидетельству моряков с корабля "Войган", эта величина стала равной всего 5 км. В 1936 г. уже советские гидрографы отметили длину острова, равную 2 км, а в 1955 г. остров Семеновский не был найден вообще: от него осталась под водой лишь песчаная отмель.

Читать дальше