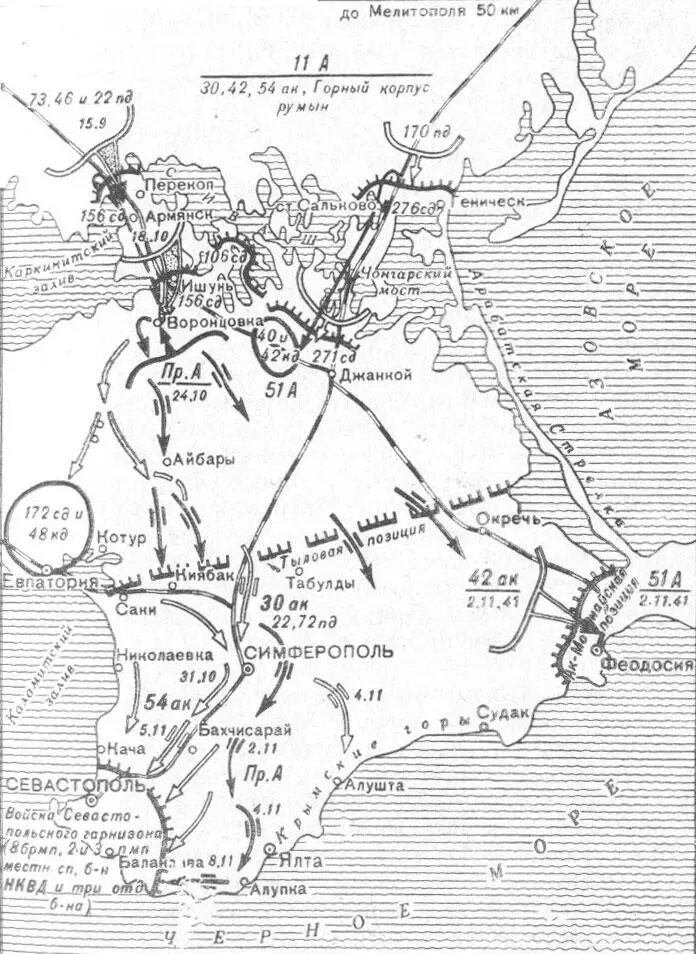

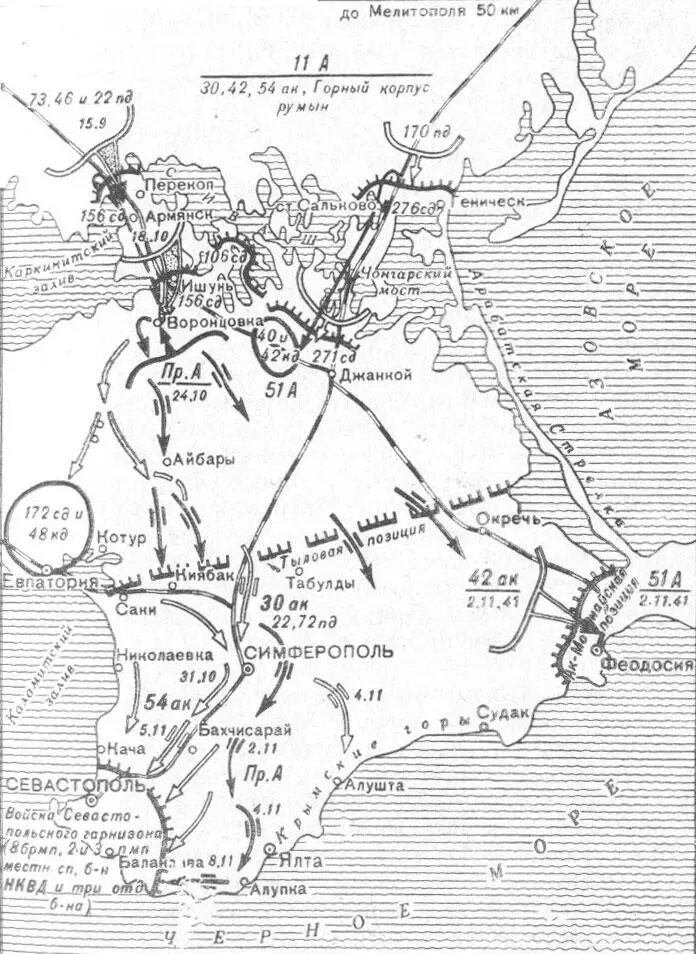

Вступивший 17 сентября в командование 11-й немецкой армии генерал-полковник Э. Манштейн подтянул резервы и 24 сентября начал штурм Перекопа, овладев им на второй день. 26 сентября немецкие войска оттеснили части Красной Армии от Турецкого вала и захватили г. Армянск. [38] Армянск несколько раз переходил из рук в руки.

Войска 51-й армии не сдержали натиск противника и 28 сентября отошли на слабо подготовленные Ишуньские позиции.

18 октября противник начал прорыв Ишуньских позиций. Через два дня он нанес удар в районе Каркинитского залива, форсировал устье р. Чатырлык и к 22 октября обошел левый фланг наших войск. Теперь перед ним лежали степные просторы Крыма.

Обстановка в Крыму на 19.09–09.11.1941 г.

28 октября 11-я немецкая армия перешла в наступление по всему фронту. Ее 54-й армейский корпус (50-я и 132-я пехотные дивизии и наскоро сформированная мотобригада Циглера), обходя Приморскую армию с запада, наступал на Евпаторию и Саки, чтобы, овладев Качей и Бахчисараем, выйти к Севастополю раньше соединений Приморской армии и с ходу овладеть городом. 30-й армейский корпус (22-я и 72-я пехотные дивизии) быстро продвигался на Симферополь, имея целью наступать на Алушту, Ялту, Алупку и не дать войскам Приморской армии отойти к Севастополю приморской дорогой. 42-й армейский корпус (46, 73 и 170-я пехотные дивизии) стремился упредить отходившую в направлении Феодосия — Керчь 51-армию, помешать ей занять оборону на Ак-Монайском рубеже, а также воспрепятствовать эвакуации ее войск и боевой техники через Феодосийский и Керченский порты.

Почему 11-й армии, имевшей в своем составе семь дивизий и несколько отдельных частей, за короткий срок удалось овладеть всем полуостровом, за исключением севастопольского и керченского участков? Этот вопрос и сегодня задают оставшимся в живых участникам боев за Крым интересующиеся историей войны. Ответить на него однозначно нельзя. В начале сентября, к моменту выхода немецких войск на западный берег Днепра в районе Каховки, в составе 51-й Отдельной армии было 8 стрелковых и 3 кавалерийских дивизий. Казалось бы, сил вполне достаточно, чтобы не допустить противника в Крым.

Однако необходим более тщательный анализ сил армии и обстановки. Во-первых, 51-я армия была очень слабо обучена, плохо оснащена боевой техникой и оружием. В лучшую сторону выделялись, только две дивизии (156-я и 106-я), входившие в состав 9-го стрелкового корпуса. Прибывшие же в августе с материка 271-я и 276-я стрелковые, [39] 271-я и 276-я сформированы после начала Отечественной войны.

40, 42 и 48-я кавалерийские дивизии были недоукомплектованы, а личный состав слабо обучен. У кавалеристов «совершенно не было средств связи, не было тачанок, и пулеметы возились на простых телегах». [40] Батов П. И. Перекоп 1941. — Симферополь: Крым, 1970. — С. 29.

Четыре стрелковые (172, 184, 320 и 321-я) дивизии, только что сформированные в Крыму, были плохо оснащены боевой техникой и оружием. Кроме того, командование 51-й армии было вынуждено передать часть вооружения одесской группе войск. «Это обстоятельство сказывалось на формировании наших крымских дивизий. Мы не смогли полностью вооружить ни одну из них: не хватало винтовок, автоматов, пулеметов, пушек», [41] Батов П. И. В походах и боях. — М.: Воениздат, 1966. — С. 29.

— пишет в своих мемуарах П. И. Батов. Более того, артгрупп не было ни в 9-м стрелковом корпусе, ни в сформированной позже армии. Танковый полк, приданный 172-й стрелковой дивизии, первоначально имел всего 10 новых танков «Т-34». [42] Там же. — С. 30.

Во-вторых, командование 51-й армии не имело возможности использовать все свои силы для отражения натиска противника на полуостров с севера. Как уже отмечалось, с момента формирования армии Ставка ВГК поставила перед ней задачу «не допустить противника в Крым с суши, моря и воздуха», т. е. армия, как и ранее 9-й стрелковый корпус, ориентировалась на противодесантную оборону. С началом войны поставленная перед 9-м стрелковым корпусом задача была оправданной, ибо свежи были в памяти десантные операции гитлеровцев на Крите и в Норвегии, а непосредственная угроза Крыму со стороны сухопутных сил противника отсутствовала.

Однако и здесь необходимы уточнения. Генерал П. А. Моргунов пишет: «Поскольку обстановка на фронте в первую же неделю войны сложилась неблагоприятно для наших войск, возникла угроза воздушного или морского десанта на территорию Крыма. Об этом Военный совет Черноморского флота неоднократно предупреждался из Москвы». [43] Моргунов П. А. Героический Севастополь. — С. 24.

Получается, что только Москва ориентировала Военный совет Черноморского флота на противодесантную оборону полуострова, а это не соответствует действительности. П. А. Моргунов явно многое не договаривает, и жаль, что не уточняет, кого имел в виду «из Москвы». Документы свидетельствуют, что Ставка «неоднократных» указаний не давала. Что же касается наркома ВМФ, то он в первые два дня войны поставил перед Черноморским флотом в основном наступательные задачи. [44] РГА ВМФ. — Ф. 10, Д. 17714, л. 10; Ф. 72, д. 750, л. 29, 37з, д. 752, л. 122.

И только 14 июля он дал новые указания — «основной задачей флота на ближайшие дни считать оборону побережья. К чему быть готовым, максимум усилив разведку». [45] Там же. — Ф. 72, д. 752, л. 88.

Читать дальше

![Владимир Шмерлинг - Сталинградцы [Рассказы жителей о героической обороне]](/books/34540/vladimir-shmerling-stalingradcy-rasskazy-zhitelej-o-thumb.webp)

![Алексей Ракитин - История Гиены. Хроника подлинного расследования [Книга III]](/books/424495/aleksej-rakitin-istoriya-gieny-hronika-podlinnogo-thumb.webp)

![Алексей Ракитин - История Гиены. Хроника подлинного расследования [Книга II]](/books/424496/aleksej-rakitin-istoriya-gieny-hronika-podlinnogo-thumb.webp)