Рис. 32. Египетский омфал, обнаруженный в храме Амона (Напата, Нубия). См.: Journal of Egyptian Archaeology, 1916, Vol. Ill, Part IV, p. 255, а также: Roscher WH. DerOmphalosgedanke beiVerscheidenen Volkem. Leipzig, 1918, Fig. 6. В. Рошер писал об этом камне: «21 апреля 1917 года я получил письмо от профессора Гюнтера Редера, директора Пелицайского музея в Гильдешайме, с сообщением о том, что Рейснер (из Гарвардского университета), проводя раскопки для Бостонского музея в Гебель-Барке (Напата), Судан, обнаружил в храме, относящемся к эпохе нубийско-мероитских царей, камень, который являлся омфалом оракула Амона в Напате… »

Через несколько лет после выхода из печати «Мистерии Сириуса» я опубликовал книгу «Беседы с Вечностью», в которой рассмотрел эти вопросы более подробно. Сохранилось много исторических свидетельств о том, что голуби и ласточки действительно активно использовались древними для доставки писем. [267]

В пьесе Эсхила «Агамемнон», которая была впервые поставлена в Афинах в 458 году до н. э., описывается система башен, снабженных сигнальными огнями. Именно с помощью подобной системы в Аргосе узнали о взятии Трои вскоре после того, как это событие произошло. Дж. X. Кинси опубликовал карту части сигнальной системы, тянувшейся от горы Атос до Аргоса. Сигнал передавался с горы Атос через Фракийское море на вершину горы Пелион, а уже оттуда через горы Отрис, Мессапион, Киферон, Эгелос и Арахеон в Аргос. Оказывается, древние не только почитали высокие горы как обитель богов, но и не стеснялись использовать их вершины для сугубо практических целей. Если бы не Эсхил с его пьесой, мы могли бы никогда и не узнать об изобретательности наших предков. Равным образом, гигантская сеть, созданная тысячелетия назад и служившая как для определения размеров земного шара, так и для многих других целей, была предана забвению. Омфалы — «пупы мира», — связывающие «то, что вверху, с тем, что внизу», остались единственным материальным свидетельством существования этого единственного в своем роде геодезического компьютера.

Я понимаю, что подтверждение этих фактов неизбежно вызовет страдальческие стоны со стороны тех археологов, для которых ревизия устоявшихся представлений более мучительна, чем любая пытка. Что ж, бездумно разделять принятые концепции тоже бывает небезопасно.

Как заметил известный философ Дэвид Юм по поводу революционного открытия кровообращения Уильямом Гарвеем, «показательно, что ни один европейский врач старше сорока лет от роду так никогда и не согласился с его выводами; практика же Гарвея в Лондоне сильно пострадала из-за упреков, обрушившихся на него из-за его эпохального открытия. Столь трудно достигается прогресс в науке, даже когда ему не противостоят чьи-то личные интересы или религиозные суеверия!» [268]

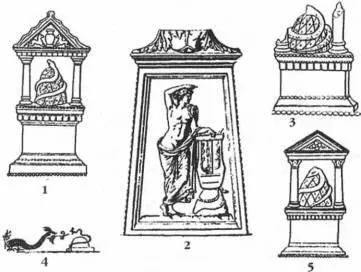

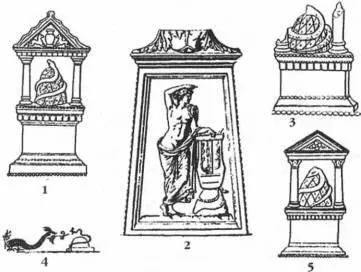

Рис. 33. Несколько изображений омфалов, охраняемых змеями. 1, 3, 5 — этрусские омфалы; они особенно интересны тем, что на них ясно видны линии параллелей и мередианов. 2 — римский омфал, найденный при раскопках бань Тита. К этому времени изображения омфалов потеряли сакральный смысл, превратившись в обычные предметы искусства. 4 — омфал из Помпей (ср. рис. 29). Источник: RoscherW. W. NeueOmphalosstudien. Leipzig, 1915, Plate IV.

Необходимо подчеркнуть, что Додона и Мецамор (с Араратом) расположены на одинаковых расстояних от египетских Фив. Греческий ковчег причалил возле Додоны, а еврейский — у Арарата. Процесс «причаливания ковчега» включает в себя, таким образом, отплытие из Фив и движение на север к любому из этих двух мест, которые расположены на 8° севернее Фив и разделены между собой расстоянием, равным расстоянию от каждого из них до Фив. Возможно, это звучит сложновато. Но факт есть факт: линии, соединяющие Фивы с Додоной и Араратом, образуют равносторонний треугольник. Вряд ли это просто совпадение. Как могло случиться, что ковчеги из греческой и еврейской легенд о Потопе завершают свои путешествия в точках, которые расположены на одинаковой широте и разнесены на расстояние, равное расстояниям от них до Фив? Поскольку и гора Томарос близ Додоны, и Арарат считаются местами, где соответствующие ковчеги коснулись сухой земли, это значит, что проекции «Арго» на земную поверхность должны касаться кормой — Фив, а носом — каждой из этих точек (см. схему на рис. 30).

Читать дальше

![Роберт Шёнберг - Мистер Капоне [litres]](/books/405007/robert-shenberg-mister-kapone-litres-thumb.webp)