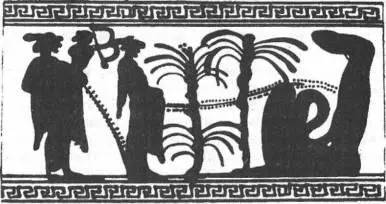

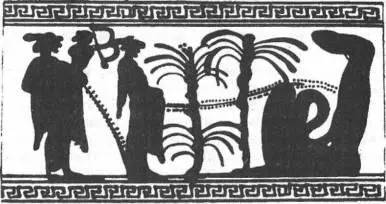

Рис. 41. Младенец Аполлон, будучи всего четырех дней от роду и сидя на руках у своей матери Лето, пускает стрелу в чудовищного Пифона. Рядом с ними стоит Артемида. Судя по изображению пальмы, дело происходит не в Дельфах, а на Делосе (напомним, что в системе «древесного кода» этот остров обозначался именно пальмой). Эта аттическая ваза свидетельствует, что, хотя поединок Аполлона с Пифоном и произошел, как считалось, в Дельфах, он имел какое-то отношение и к Делосу. Не был ли «Пифон» скорее обобщенным символом, чем конкретным образом? Все это хорошо укладывается в модель геодезической октавы, включавшей, в частности, оракульские центры в Дельфах и на Делосе — пунктах, разделенных одним градусом широты. Поскольку оракул на Делосе прекратил свое существование около 600 г. до н. э., эта традиция явно уходит в глубокую древность.

Богиню Афину знали также под именем Афины Паллады (в книге Грейвса объясняется, почему). Он сообщает, в частности, что «третий Паллант» был отцом «пятидесяти паллантидов, с которыми воевал Тесей (см. 97g и 99а), поначалу, судя по всему, враждовавший со жрицами Афины». Опять то же самое число — 50!

«Керамика, найденная на Крите, — подчеркивает Грейвс, — свидетельствует о волне переселенцев из Ливии, достигшей острова примерно в 4000 г. до н. э. Кроме того, большое число беглецов из западной части нильской Дельты, поклонявшихся этой богине, прибыло на Крит вслед за насильственным объединением Верхнего и Нижнего Египта около 3000 г. до н. э. (при Первой Династии). Вскоре после этого началась Первая минойская эпоха, и критская культура распространилась на Фракию и на материковую Грецию». [316]

Возвращаясь к вопросу о числе 50, хочу привести некоторые дополнительные сведения о Цербере, пятидесятиго-ловом адском псе. По словам Грейвса, «Эхидна родила от Тифона чудовищ: Цербера…» [317]и т. д. Вспомним, что в гомеровском «Гимне Аполлону» и в других древних текстах Ти-фон отождествляется с Пифоном; [318]последнего же победил Аполлон, и над гниющим трупом этого чудовища был воздвигнут Дельфийский оракул.

«Цербер, — продолжает Грейвс, — которого дорийцы отождествляли с собакоголовым египетским богом Анубисом, сопровождавшим души умерших в загробный мир, первоначально представлял собой богиню смерти Гекату (или Гекабу); ее изображали в виде суки, поскольку псы едят мертвечину и воют на луну. Орф, от которого Эхидна родила [различных чудовищ] — это Сириус, Собачья звезда, отмечавшая в Афинах начало Нового года. У него было, как у Януса, две головы, поскольку после реформы афинского календаря в нем осталось только два времени года». [319]Три головы Гекаты и Цербера (в «упрощенном» варианте) могли, вообще говоря, символизировать три времени года, принятые в египетском календаре: (1) разлив Нила, (2) сев, (3) сбор урожая. Но это довольно натянутое объяснение. Почему тогда три богини Сириуса находятся в одной лодке на изображениях, не имеющих ничего общего с календарем? На самом деле и три богини, и «трехголовость» всегда связаны с Сириусом и никогда — с календарным годом. Но позже, во времена классической Греции, было, видимо, решено, что лучше «календарное» объяснение, чем никакого.

Надеюсь, что читатель уже обратил внимание на связь между египетским богом Анубисом (которого в главе 3 мы отождествили с орбитой Сириуса В) и пятидесятиголовым Цербером. Последнего можно назвать греческой ипостасью Анубиса. Мне не удалось найти каких-либо свидетельств о связи между собственно Анубисом и числом 50. Правда, мы отыскали египетское слово кети, в число значений которого входят и «гребец», и «орбита»; а поскольку количество гребцов в небесных ладьях (имеющих отношение к Сириусу) всегда равно пятидесяти — и в греческих, и в шумерских мифах, — это обстоятельство показывало, что мы уже тогда были на верном пути. Теперь же перед нами — прямое подтверждение наших гипотез! И кроме того, оказалось, что пес Орф, брат Цербера, отождествлялся с Сириусом. Таким образом, нам удалось доказать, что в Средиземноморском регионе присутствовали все те элементы знаний о Сириусе, которыми располагают догоны. Мы также проследили путь, по которому эти знания были перенесены из Средиземноморья в Страну догонов — через Ливию, сахарские оазисы и Тимбукту на южный берег Нигера. Преодолев тысячи лет и тысячи километров, мы вышли к источнику удивительных знаний, сохраняющихся в нетронутом виде в глубине «черной Африки». Но многое еще остается непонятным. Необходимо глубже разобраться в содержании этой средиземноморской традиции, особенно в ее древнейших египетских корнях, укрытых в туманном додинастическом мире Бехдета (который, судя по всему, до сих пор лежит нераскопанным в тине нильской дельты).

Читать дальше

![Роберт Шёнберг - Мистер Капоне [litres]](/books/405007/robert-shenberg-mister-kapone-litres-thumb.webp)