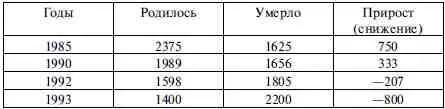

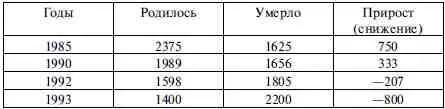

Изменение населения в Российской Федерации

(тыс. человек) [504] Завтра, 1994. № 14.

.

Русский народ вымирает. Исторические русские территории отличаются превышением показателей смертности над рождаемостью. Относительно благополучное положение наблюдалось на нерусских территориях России — в Калмыкии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, Ингушетии, на Алтае, в Туве, Якутии, на Чукотке и в Тюменской области.

По данным государственных докладов о состоянии здоровья населения, в 90-х годах русские женщины на 100 родов делали 200 и более абортов. То есть из каждой сотни беременностей только 30 заканчивались родами. Ежегодно в России, по официальным данным, делалось около 4 млн. абортов. На тысячу российских женщин детородного возраста приходилось 100 абортов. Для сравнения: в США аналогичный показатель составлял 24, в Англии — 15, в Нидерландах — 6. Ежегодно при родах в России умирало 3 тыс. матерей и 200 тыс. малышей, а еще 116 тыс. малышей умирало в возрасте до года. Каждая седьмая женщина страдала половым расстройством, 20 млн. замужних не имели детей [505] Советская Россия. 12.10.1991.

.

При резком снижении рождаемости увеличилась материнская и детская смертность. Материнская смертность в России в 15 раз выше, чем в развитых странах. В 1993 году детская смертность составила 19,9 на тысячу живорожденных (в 1991 году — 17,4). Из трех появившихся на свет детей здоров только один.

В 1993 году по сравнению с 1987 годом число умерших в возрасте 30—39 лет увеличилось в два раза, в возрасте 20—29 лет — в 1,8 раза.

У трех четвертей русских женщин беременность протекает ненормально. Осложнения наблюдаются при 40—47% родов. С 1980-го по 1991 год уровень заболеваемости новорожденных увеличился с 82,4 до 173,7 на тысячу родившихся. По оценкам экспертов, доля здоровых детей среди новорожденных к 2015 году сократится до 15—20%. До 60% детей имеют проявление рахита, страдают диабетом, 10% — анемией. У детей, начинающих обучение с шестилетнего возраста, повышается общая заболеваемость, включая психические расстройства. У 12—15% первоклассников-шестилеток обнаружены нарушения развития речи. К концу первого года обучения у 57,5% детей развивается астения, проявляющаяся в частых головных болях, нарушениях сна и эмоциональной сферы.

Около 53% учащихся имеют ослабленное здоровье, а к окончанию школы здоровыми можно назвать только четверть из них. Особенно бедственное положение сложилось в Санкт-Петербурге и области, где здоровы всего 3—4% выпускников.

В 90-е годы низкие показатели здоровья характерны для преобладающей части девочек. По данным на 1993—1994 годы, до 15 лет в половые отношения вступала каждая четвертая девочка, а до 16 лет — половина [506] Советская Россия. 6.1.1994.

. По данным выборочного исследования, проведенного в Москве, средний возраст начала половой жизни у них составляет 16 с половиной лет, причем каждая четвертая не имеет постоянного полового партнера, что неизбежно приводит к увеличению венерической заболеваемости и повышению риска инфицирования ВИЧ. Кажая третья имеет в прошлом беременность, ежегодно у женщин моложе 17 лет производится более 30 тыс. абортов.

В 1992 году по сравнению с 1988-м заболеваемость сифилисом возросла в целом в 3,2 раза, девочек до 14 лет — в 4 раза, а девочек от 15 до 17 лет — в 6,6 раза. Число абортов у девочек до 15 лет только за один 1992 год возросло вдвое.

Среди русских подростков и юношей только небольшая часть может считаться здоровыми. По мировым стандартам, к воинской службе годны только 20% от общего числа юношей-призывников.

Преобладающая часть русского населения субъективно считает себя нездоровой. По данным социологических обследований, в Российской Федерации считают себя здоровыми 31% сельских жителей и 23% горожан [507] Независимая газета. 7.10.1992.

.

Такое субъективное восприятие своего здоровья связано не только с высокой заболеваемостью и плохим самочувствием, но и неполноценностью питания и неподходящими условиями труда. В начале 90-х годов снизилось потребление практически всех продуктов питания. Дефицит полноценных белков составлял 250 г, витаминов А и В — 30%, витамина С — 50%. При этом, даже по официальным заниженным данным, 11% проб пищевых продуктов не соответствовали стандартам качества. До 5% всей провизии в России содержали тяжелые металлы сверх предельно допустимой концентрации.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу