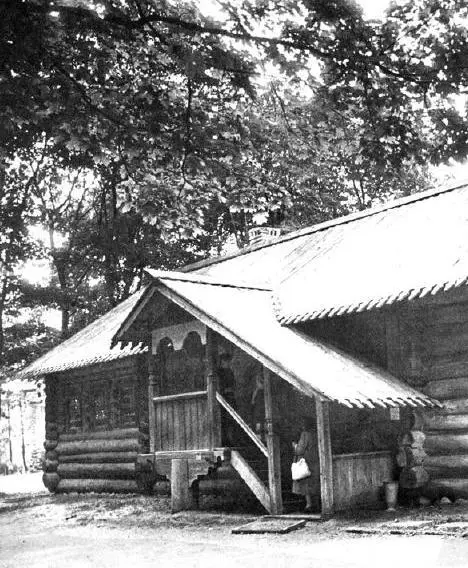

Домик Петра I из Архангельска. 1702 г.

Первое и, в общем, не имевшее отношения к искусствоведческому анализу «но». Почему на подрамниках обоих портретов находились наклейки с совершенно идентичной латинской надписью? Бумага наклеек дает основание отнести ее ко второй четверти XVIII века. Тем более — в чем заключался смысл подобного повтора? Или, иначе, что служило в данном случае оригиналом и что повторением: текст ли наклейки воспроизводил надпись в картуше или… Или человеку, делавшему надпись на лицевой стороне холста, был подготовлен и прикреплен к подрамнику — чтоб не перепутать — нужный текст. Кстати, на подрамнике мужского портрета сохранился еще один приклеенный ярлык с текстом почти идентичным, но включившим на этот раз перечисление полученных Долгоруким орденов: «Григорий Федорович сиятельнейший князь Долгорукий действительный статский советник полномочный министр у его польского королевского величества орденов святого Андрея… и Белого Орла кавалер».

Итак, текст, приготовленный для кого-то — не для автора портретов. Приписать «С: de: В:» строчки в картуше трудно — слишком не вяжется их писарский, невыразительный характер с широкой, уверенной манерой живописи, слишком явно противоречит их убогое цветовое сочетание — черного с коричневым — присущему художнику чувству цвета.

Мало того. Зачем сообщать на лицевой стороне холста то, что это «С: de: В: F:» — подлинное изображение, повторяя к тому же находящуюся рядом в монограмме дату? И еще одно соображение. В 1728 году Г. Ф. Долгорукий скончался, а двумя годами позже подверглась опале вся его многочисленная родня. Вступившая на престол Анна Иоанновна вменила в вину фаворитам умершего Петра II, что «недоглядели» за императором, «не уберегли» от болезни, открывшей ей путь к власти. Предлог, само собой разумеется, значения не имел. Важно было быстро и решительно избавиться от могущественного клана. С этого времени и до прихода к власти Елизаветы Петровны Долгорукие находятся в «жестокой ссылке» в Сибири. Простое упоминание их имен грозит нешуточными карами. Мужская часть семьи подвергается вторичному следствию и в конце концов приговаривается к смертной казни, в том числе и сын Г. Ф. Долгорукого Сергей.

Портреты скорее могли сохраниться без надписей, в качестве безымянных изображений. Зато после реабилитации оставшиеся в живых члены семьи с особенным рвением обращаются к восстановлению былых заслуг своего рода. Именно тогда, в сороковых годах XVIII века, появление пояснительной надписи становилось понятным и логичным: время прошло, чины и звания забылись. Находит оправдание и надпись на женском портрете — без имени княгини, с одной ссылкой на имя мужа и ее собственную семью.

Те же роковые для Долгоруких события сказались и на семейных архивах. В документах, которые дошли до наших дней, о заказе портретов речи не было. «С: de: В:» оставался по-прежнему неуловимым.

Такой путь поиска можно было назвать кустарным, непрофессиональным, самодеятельным и, во всяком случае, рассчитанным на собственную случайную удачу. Пересмотр музейных каталогов — всех и всяких, какие подвернутся под руку и удастся достать. Со времени издания самых полных энциклопедий и справочников проходят годы, и кто знает, какими новинками пополняются собрания музеев, главным образом не самых знаменитых, провинциальных, частных, городских. На этот раз «поиск без надежды» относительно быстро увенчался успехом. Нужная монограмма упоминалась в связи с несколькими полотнами одного из венских музеев. Ответ музея тоже не заставил себя ждать — сотрудники не сомневались в содержании монограммы: конечно, Корнелис де Брюин, знаменитый путешественник и автор им самим иллюстрированных книг об этих путешествиях, конец XVII — начало XVIII века. По счастью, обе картины характерны для мастера — пейзажи Египта, Нильской долины и пирамид. Фотография монограммы как будто совпадала с той, что стояла на портретах Долгоруких. Но пейзажист и портретист — подобное совмещение представлялось далеко не слишком убедительным и очевидным.

Рисовать и даже писать виды пытался почти каждый из путешественников тех времен. Но портреты Русского музея свидетельствовали об ином — о высоком профессионализме. Откуда он мог (и мог ли?) появиться у де Брюина — к ответу на этот вопрос логичнее всего было подойти через биографию художника-путешественника. И вот тут-то начиналось самое удивительное.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу