1 ...8 9 10 12 13 14 ...54

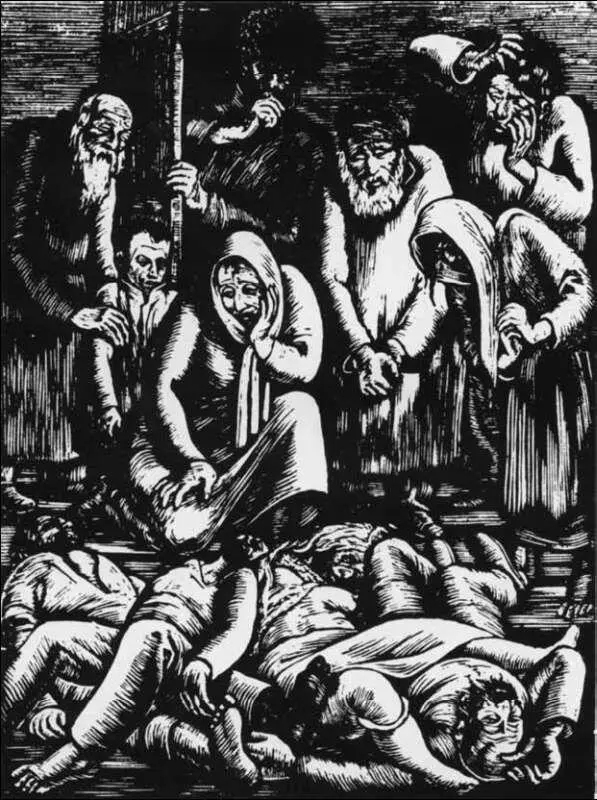

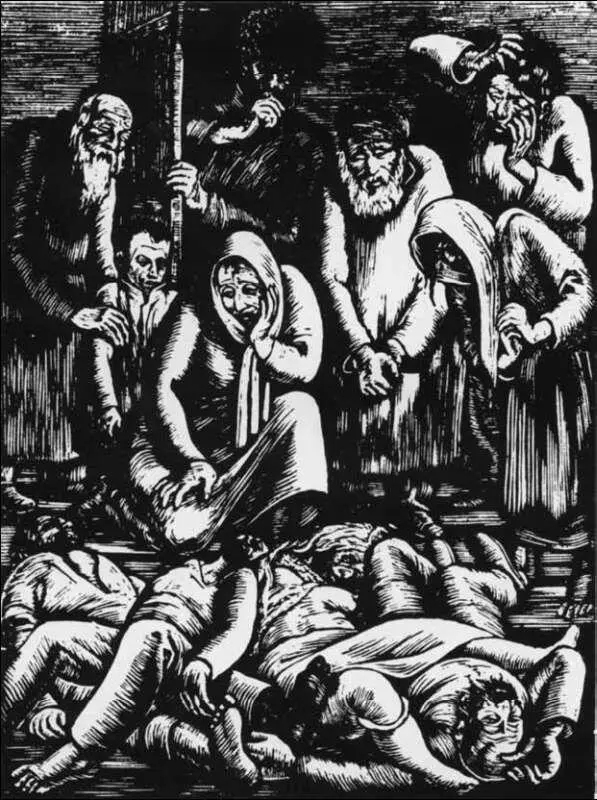

Василь Касьян. После погрома, 1928 год

Глава II

Сползание в голод

История, выстроенная вокруг бюрократических решений, обычно оставляет в тени главное – борьбу внутри самой деревни. Деревня могла отвергнуть коллективизацию и голод так, как отторгла коммунистов в конце Гражданской войны, и вынудить вернуться к НЭПу. Однако этого не произошло. Значит, деревня в целом приняла политику коллективизации, и история коллективизации, сползания в голод и выхода из голода – это в первую очередь история борьбы, развернувшейся внутри самой деревни.

С какого момента советская деревня стала сползать к голоду 1932–1933 годов?

Видимо, отсчет разумно начать с момента принятия решения о всеобщей коллективизации в СССР. Оставим пока в стороне мотивацию власти и примем это решение как факт.

Решение было принято в декабре 1927 года на XV съезде ВКП(б) в контексте политики индустриализации и объявления первой пятилетки. Но реальная коллективизация развернулась по политической, а не по бюрократической логике. Решение было одно – провести относительно медленную коллективизацию, увязав ее с поставками техники в колхозы, а реализовано было совсем иное.

Непосредственным поводом для принятия решения о коллективизации послужил зерновой кризис 1927–1928 годов. Крестьяне массово отказывались поставлять хлеб на рынок по установленным правилам и ценам. В начале 1928 года зерновой экспорт фактически прекратился. Возникла угроза голода в городах. Крестьянам и всему обществу было прямо сказано, что этот кризис влечет за собой угрозу большого голода. Пропаганда объясняла, что структура сельскохозяйственного производства при опоре на середняка не в состоянии перейти к применению машин и новых методов ведения сельского хозяйства. Как отмечали исследователи, перед Первой мировой войной половина производившегося в России хлеба поступала из помещичьих и кулацких хозяйств. Более того, именно они производили свыше 71 процента зерна, которое шло на внутренний рынок и на экспорт. В 1927 году в распоряжении советских крестьян было 314 миллионов гектаров земли, в то время как до революции им принадлежало только 210 миллионов гектаров. Возросло за эти годы и число крестьянских хозяйств – с 16 миллионов до 25 миллионов. Крестьяне-середняки до Первой мировой войны производили 50 процентов зерновых и потребляли 60 процентов производимого ими зерна; теперь же они производили 85 процентов всего урожая зерновых и потребляли 80 процентов производимого зерна [6].

У середняка не было средств на новые машины, он был малограмотен или вообще неграмотен. Новые технологии ему были не под силу. Кулачество же, производившее основную массу товарного хлеба, устраивало «зерновые забастовки», угрожавшие голодом городам и армии. Середняк был поставлен перед выбором: либо земля переходит к кулакам и в деревне по сути возрождается помещичье землевладение, упраздненное революцией, середняки становятся бедняками и батраками у кулаков, либо быстро проводится коллективизация – создаются крупные кооперативы, которые получают государственную поддержку, в этом случае середняк и батрак будут социально защищены от кулака, уровень производительности в колхозах быстро поднимется, а с ним поднимется и уровень жизни.

Альтернативой быстрой коллективизации была новая продразверстка, ибо городам действительно не хватало хлеба. А продразверстка – это очевидный откат от НЭПа и вновь угроза гражданской войны и голода.

Колхоз как производственная единица был американским изобретением. Споры вокруг переноса на советскую почву этого заграничного способа производства – крупных сельскохозяйственных ферм – особенно обострились в начале 1928 года, когда в дискуссию вступил Сталин.

Роберт Конквест. «Жатва скорби», 1988 год

«Как мы уже отмечали, руководство обсуждало тему колхозов и совхозов по крайней мере с 1925 года и в принципе прониклось идеей коллективизации еще на XV съезде партии в декабре 1927 года. А в январе 1928 года Сталин решил, что социалистическое сельское хозяйство нуждается в ускорении. Судя по всему, Сталин мог предлагать программу создания совхозов в качестве пилотного проекта коллективизации, и, вероятно, он и другие лидеры (например, Калинин) рассматривали данный проект как одну из стадий процесса коллективизации».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу