Уже 23 мая того же года «за грубые нарушения законности в период массовых репрессий» постановлением Совета Министров Федотов был лишен генеральского звания. 6 января 1960 г. решением Комитета партийного контроля при ЦК КПСС исключен из партии. Ему вспомнили участие в репрессиях 30-х-50-х, в том числе поездку в Армению в 1937 г. и «Ложный закордон».

Петр Васильевич Федотов умер в Москве 29 сентября 1963 года. Похоронен на Пятницком кладбище.

Е.П. ПИТОВРАНОВ И КОНТРРАЗВЕДКА В ПОСЛЕВОЕННОЕ СТАЛИНСКОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ

В марте 1946 г. после переименования наркоматов в министерства 2-е управление НКВД СССР стало именоваться 2-м управлением МГБ СССР (с июня 1946 г. — 2-е Главное управление). В мае Министерство госбезопасности возглавил новый министр. Генерала армии Всеволода Николаевича Меркулова (им были недовольны Сталин и его ближайшее окружение) сменил начальник Главного управления контрразведки «Смерть шпионам» Министерства вооруженных сил СССР (ГУКР «Смерш» тогда же было реорганизовано в 3-е Главное управление МГБ СССР) генерал-полковник Виктор Семенович Абакумов.

Работа контрразведки также рассматривалась «на самом верху». 20 августа 1946 г. было принято постановление ЦК ВКП(б) «О работе МГБ СССР», в котором недостатком была признана слабая работа чекистов среди дипломатов и иностранных специалистов. Работа в основном велась среди возвращающихся на Родину бывших эмигрантов (еще 8 сентября 1945 г. был издан совместный приказ НКГБ и ГУКР «Смерш» о проверке репатриантов, направляемых на работу в промышленность, а в феврале 1946 г. — приказ НКГБ «О выявлении агентов английской и американской разведок среди репатриантов», к декабрю 1946 г. было заведено несколько сотен тысяч «дел оперативной разработки» репатриантов по подозрению в шпионаже).

В сентябре 1946 г. в контрразведке сменилось руководство. Генерал-лейтенант Петр Васильевич Федотов был назначен начальником 1-го Главного (разведывательного) управления, сменив генерал-лейтенанта Петра Николаевича Кубаткина, пробывшего во главе разведки всего 3 месяца (Кубаткин, всю войну возглавлявший Ленинградское управление НКВД-НКГБ, погиб в период репрессий, связанных с «ленинградским делом»).

Контрразведку возглавил генерал-майор Е.П. Питовранов, до этого работавший заместителем начальника 2-го ГУ.

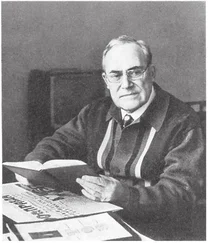

Евгений Петрович Питовранов родился 20 марта 1915 г. в селе Князевка Петровского уезда Саратовской губернии.

По материнской линии дедом Питовранова был татарин Агисов (после перехода в православие именовавшийся Павлом Ивановичем), женившийся на дочери русского купца и немки из переселенцев, переселившихся в Поволжье в XVIII веке. Их старшая дочь Антонина Павловна, окончив гимназию, стала учить деревенских детей. Там же в селе Князевка она вышла замуж за настоятеля местного прихода Петра Николаевича Питовранова. Обвенчал их глава епархии — саратовский епископ Гермоген.

В 1916 г. ребенок остался без отца, скоропостижно скончавшегося. Вскоре мать Евгения Антонина Павловна переехала в соседний Сердобский уезд, где продолжила учительствовать. Там она вновь вышла замуж за учителя Гаврилова. Он был большевиком, командиром народной дружины, а затем отряда Красной Армии. Будучи в 1921 г. направлен на подавление мятежа в Пензенскую губернию, он заразился эпидемической болезнью и умер.

Евгений Питовранов по окончании сельской школы в сентябре 1930 г. переехал в Саратов, где стал учеником токаря в 3-летней школе ФЗУ (фабрично-заводского училища) Рязано-Уральской железной дороги. В феврале 1933 г. комсомольцы ФЗУ избрали его секретарем училищного комитета. С сентября 1933 г. Евгений работал токарем на Саратовском паровозоремонтном заводе. Возможно, он так и остался бы токарем, но производственная травма изменила судьбу. Биограф Питовранова, генерал-майор Александр Викторович Киселев так описывает это событие:

«Успешно выполнив контрольное задание, он сразу получил достаточно высокий четвертый разряд, а спустя лишь пару месяцев, и пятый. До высшего, шестого, оставалось совсем немного. Опять вмешался случай.

Вытачивая сложную деталь, немного самонадеянный токарь пренебрег элементарными требованиями безопасности — не надел защитные очки и сурово за это поплатился: выскочившая из-под резца металлическая стружка вонзилась в глаз. Случай оказался не простым, но искушенные в подобном травматизме окулисты провели операцию филигранно тонко, почти не повредив глазное яблоко. С многообещающей карьерой токаря пришлось, однако, расстаться.

Читать дальше