Колодцы, находившиеся в жилищах, имели глинобитные ложные своды и служили своеобразными холодильниками. Дно колодцев укреплялось колышками, которые оплетались плетнем. Возле колодцев располагались металлургические печи с дымоходами. Усиленная тяга воздуха для плавления металла исходила из колодца. У печей обнаружены обожженные черепа лошадей – следы жертвоприношений. В глинобитных полах жилищ встречены детские погребения.

Хотя дома не сообщались друг с другом, все жилища были покинуты организованно, а город был сожжен уходившими жителями. Археологам достались лишь случайно забытые вещи. Во всех рвах обнаружено множество полусгоревших деревянных конструкций, а в жилищах – обгоревшие столбы.

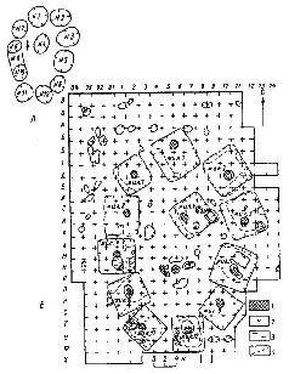

Вдоль внутреннего рва располагались металлургические и гончарные печи со следами производственной деятельности. Радиальные стены помещений служили улицами, и бывали случаи, когда нижняя улица "подныривала" под верхнюю.

В радиусе 5-6 км от Аркаима расположены три небольших поселения, относящихся к сельскохозяйственной округе города. Можно полагать, что здесь применялось лиманное орошение с помощью небольших плотин или водоподъемников.

В качестве строительных материалов использовалось 4-5 типов сырцовых кирпичей, блоков, вальков-"гуваляков" различного состава. К глине и илу примешивался то навоз, то известь, то употреблялись дерновые пласты с болотным илом. Находок немного: литейная форма серпа-струга, булавы, каменные молоты и кайла, кремневые наконечники стрел, каменный топор с проушиной, глиняные "лепешки" со злаками. Случайно обнаружена каменная скульптура: голова человека, обломок головы верблюда из гранита [31].

В одном из могильников Аркаима обнаружена единственная нефритовая бусина – несомненно нездешняя, привезенная сюда из Прибайкалья по Великому нефритовому пути [32]. Получено 30 датировок по С14, указывающих на XXI-XVII вв. до н.э. Один из основных исследователей Аркаима Г.Б. Зданович, думается, справедливо предполагает прямую связь открытого им в Южном Зауралье очага высокой культуры с древней историей индоиранских племен перед их уходом с территории сибирской прародины в далекие южные страны – Иран и Индию.

"Время существования петровско-синташтинских комплексов определяется по характерному набору металлических изделий и костяным псалиям XVII-XVI вв. до н.э. Оно соответствует Трое VI северо-западной части Малой Азии, концу среднеэлладского-раннемикенского периода материковой Греции, последним этапам средней бронзы Фракии, ранним горизонтам культур типа Дашлы и Сапалли Северного Афганистана и Южного Туркменистана" [33].

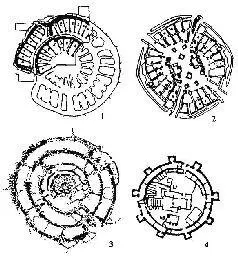

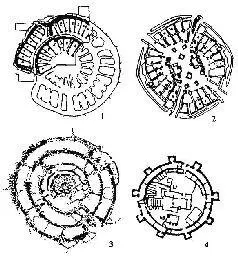

Вероятно, эти древнейшие города, крепости, ритуальные и погребальные сооружения, пашни и пастбища оставлены на юге Западной Сибири передовым массивом тех индоевропейских племен, которые, очевидно, были еще тесно связаны с далекой переднеазиатской прапрародиной [34]. Ведь именно в Сирии, Анатолии и на Балканах обнаруживаются более ранние аналоги: круглые города с радиально расположенными к центру трапециевидными жилищами, примыкающими к круговой оборонительной стене торцами [35](рис. 12). Контакты и реалии петровско-синташтинской культуры прямо указывают на меридиональные связи Западной Сибири с ранними земледельческими цивилизациями далекого Юга, свидетельствуя о высоком общественном и техническом уровне развития Сибири в бронзовом веке.

Рис. 12. Планы городов, аналогичных Аркаиму. 1 – Аркаим, 2 – Демирчиуйюк (Анатолия, Турция), 3 – Роджем Хири (Сирия), 4 – Дашлы-3 (по В. Сарианиди)

Известно, что в древних эпических и мифологических повествованиях народов Индии и Ирана содержатся сведения о далеких северных странах, позволяющие высказывать предположения о том, что прародина предков иранцев и индусов, так называемых ариев, находилась если не за Полярным кругом, то во всяком случае в северной части Сибири, прилегающей к Уральским горам [36]. Об этом писал еще в начале XI в. выдающийся ученый-энциклопедист, уроженец Хорезма, А. Бируни [37]. Священные гимны ариев сохранились в их древнейших письменных памятниках – "Ведах" индийцев и в "Авесте" иранцев.

О северных странах знали и античные авторы – Аристей (VII в. до н.э.) и Геродот (V в. до н.э.). Они описали земли ираноязычных скифов и савроматов, а также соседствующих с ними северных племен: аримаспов, "грифов" и гипербореев, обитавших у "Северного моря" возле высоких Рифейских (Уральских) гор. По Геродоту "земли и воздух там полны перьев… постоянные снегопады, летом, конечно, меньше, чем зимой… из-за столь суровой зимы северные области этой части света необитаемы". По Геродоту, на севере есть люди "которые спят по шесть месяцев" и т.д. [38]

Читать дальше