Окрестности Азова. Валы. Современный вид. Фото П. А. Авакова.

После довольно краткого сообщения о более чем двухнедельных обстрелах Азова последовательность описания событий в Поэтической повести отчасти теряется. Рассказ далее ведется непоследовательно, в общих чертах, что, впрочем, создает картину суровых будней обороны, заполненных постоянными боями. В частности, автор говорит о потере казаками артиллерии в ходе обстрелов турками крепости («а… наряд наш пушечной переломали весь»). Сами казаки сидели в это время «в ямах» (подземных укрытиях), из которых им не давали и выглянуть [130] Воинские повести, 1985. С. 442.

.

О сильном обстреле Азова после рассказа о приступе турок к городу сообщает и Э. Челеби: «А утром (после приступа. — О. К. ), — говорит он, — снова был открыт огонь из пушек. Ворота и стены крепости были разбиты и разрушены, а дома в ней разнесены в щепы». Выстояли лишь укрепления, построенные генуэзцами [131] Имеются в виду, вероятно, укрепления Азова и Ташкалова города: Донские дела. Кн. 2. Стб. 64.

. Казаки, однако, и при столь неравном соотношении сил не прекращали борьбы. Далее Эвлия Челеби говорит фразу, дающую высокую оценку энергии казаков. Итак, в следующую ночь после обстрела казаки «совершенно неожиданно наставили кабаньих капканов, щитов, заостренных кольев, окопались, и (с утра. — О. К. ) бой начался с новой силой» [132] Эвлия Челеби. Книга путешествия. Кн. 2. С. 30.

.

Далее, согласно Эвлии, обстрелы крепости продолжались, неся ей все новые и новые разрушения. Вероятно, что, как уже отмечалось, обстрелы Азова сменялись попытками приступов. В таких случаях бои шли, надо полагать, в проломах и на развалинах стен, причем уцелевшие части укреплений становились, похоже, очагами сопротивления. Об одном из подобных столкновений и рассказывает турецкий автор. Он пишет, что в один из моментов осады некоторое число турецких воинов («газиев»), бросившись в довольно широкие бреши, пробитые пушками в стенах крепости, водрузило там свои знамена (то есть закрепилось). Однако «хитрые» казаки, воспользовавшись тем, что не все турецкие воины подошли вплотную к проломам, ударили по туркам перекрестным огнем, так что «сразу же сотни их испили чашу смерти». Три дня и три ночи оставшиеся в живых вели бой с казаками на азовских укреплениях, то беря верх, то терпя неудачу и выстаивая против натиска «пьяных кяфиров». В конце концов турки были вынуждены отойти с боями назад, оставив на крепостных сооружениях множество знамен и убитых [133] Там же. С. 31.

. Надо полагать, это было наиболее яркое из столкновений такого рода, потому его и отметил автор.

Мы рассмотрели, как отображаются в Поэтической и отчасти в Документальной повестях, а также в записках Э. Челеби боевые действия под Азовом в июле 1641 г. (датировка наша). Документальный материал дает возможность несколько дополнить известия, изложенные в нарративных источниках. Итак, начало новому этапу борьбы за Азов положило возведение турецкой стороной второго земляного вала. На настоящий момент нельзя точно определить, когда осаждающими была начата упомянутая работа. Можно лишь сказать, что это произошло, по-видимому, в первой половине июля. Одним из главных направлений противоборства сторон в это время была, насколько можно судить, борьба за Топраков город. Из одного позднейшего документа узнаем, что все стены и здания Топракова города были разрушены, это свидетельствует о длительном обстреле его турками [134] Донские дела. Кн. 2. Стб. 263 (Выписка из дела о посылке дворянина А. Желябужского и подьячего О. Башмакова в Азов с целью осмотра его укреплений).

. Со стороны казаков в данное время, возможно, продолжались вылазки из крепости, как об этом показывал позднее И. Новокрещен. Наконец, 2 августа посредством земляного вала туркам удается захватить Топраков, о чем достаточно подробно рассказывается в расспросных речах от 29 августа 1641 г. приехавших в этот день на Валуйки с Дона из казачьего городка Каргалы белгородцев Е. Еремеева и Г. Герасимова.

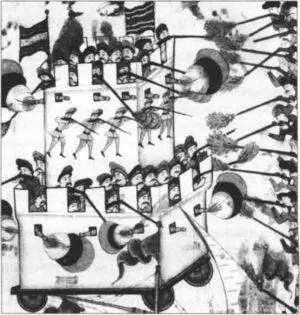

Турецкое осадное сооружение, возможно, применявшееся и под Азовом (праздничный макет). (Из указ. книги X. Йылдыза).

Документ, о котором идет речь, опубликован, но при этом в исторической литературе малоизвестен [135] Акты Московского государства. Т. 2. СПб., 1894. С. 122–123. — Любопытно, что данный документ неверно озаглавлен публикаторами. У них он назван следующим образом: «Отписка валуйского воеводы о получении им вестей, что донские казаки взяли в Азове городок Ташколов». Правильнее, думается, его следовало бы назвать так: «Отписка воеводы г. Валуек о взятии турками и крымцами Топракова города у казаков в Азове и отступлении последних в Ташкалов городок». Публикаторы документа, как видим, нечетко представляли себе ситуацию, при которой возникло данное известие.

. Согласно показаниям Е. Еремеева и Г. Герасимова, когда они были на Дону в казачьем городке Каргалах, при них 6 августа сюда из казачьего Черкасского городка приехали донские казаки Василий Волдырь и Иван Тамбовец сообщившие во время расспроса на кругу в Каргалах следующее. При казаках В. Волдыре и И. Тамбовце, 3 августа из Азова в Черкасский городок «прибежало» два запорожских казака. Запорожцы показали, что 2 августа при них «турские и крымские люди» с помощью «земляного насыпного вала» взяли Топраков город (в документе — «Топракалов»), причем в ходе этих событий был ранен донской войсковой атаман Наум Васильев, который вскоре от раны умер [136] Начальный этап обороны Азова возглавлял донской войсковой атаман Наум Васильев (прозвище Шелудяк). Он же возглавил одну из первых вылазок казаков из Азова 25 июня (Донские дела. Кн. 2. Стб. 214). Сообщение запорожских казаков о смерти Н. Васильева неверно: он остался в живых и фигурирует на Дону еще долгое время спустя. В данном случае, возможно, речь может идти о ранении. Если упомянутые запорожские казаки ничего не путают, следующим войсковым атаманом в Азове (см. ниже) стал Тимофей Яковлев (Лебяжья Шея), затем — Иван Каторжный, и лишь уже после него — Осип Петров (Калуженин).

. В тот же день (2 августа) войсковым атаманом был избран Тимофей Лебяжья Шея, который укрепился («сел в осаде») с казаками «в Азове (и) в Ташколове городке» [137] Союз «и» добавлен нами по смыслу.

. Сообщалось также о серьезных потерях казачьей стороны в ходе боев (и, в частности, «на приступах»), а также сильном обстреле с земляного вала и стен захваченного турками Топракова города донских казаков, засевших в Азове и Ташкалове [138] Акты Московского государства. Т. 2. С. 122–123. «На приступех» — в ходе приступов турецкой стороны к городу.

.

Читать дальше

![Олег Куц Азовское осадное сидение 1641 года [Оборона донскими казаками крепости Азов] обложка книги](/books/28706/oleg-kuc-azovskoe-osadnoe-sidenie-1641-goda-oboro-cover.webp)