Следующим немаловажным фактором в увеличении скорострельности является скорость наведения орудия. Скорость наведения орудия обеспечивается соответствующей конструкцией механизмов наведения, увеличением угла горизонтального обстрела и наличием прицелов, независимых от орудия, позволяющих производить наводку одновременно двум номерам.

Скорость наведения орудия характеризуется величиной перемещения ствола в горизонтальной плоскости при одном обороте маховика поворотного механизма и величиной усилия, необходимого для того, чтобы повернуть маховик механизма на один оборот с заданной скоростью. У 76-миллиметровой пушки обр. 1902 г. это перемещение равно 0-01 (одному делению угломера), в то время как у 76-миллиметровой пушки обр. 1939 г. оно равно 0-25, то есть скорость наведения этой пушки в 25 раз больше, чем пушки обр. 1902 г.

Большое значение имеет также кучность стрельбы.

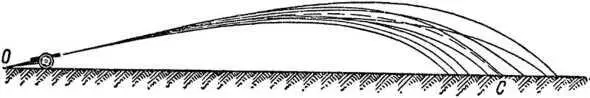

Рассмотрим, как летят снаряды, выпущенные при одних и тех же установках прицельных приспособлений наведенного орудия.

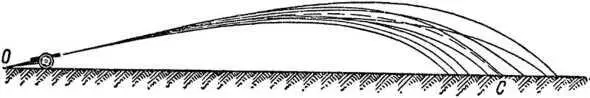

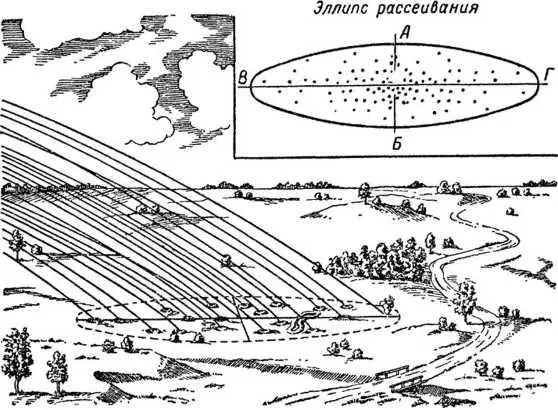

Опыт показывает, что даже при самой точной наводке орудия снаряды не летят один за другим, по одной траектории, а образуют пучок траекторий (рис. 10).

Рис. 10. Сноп траекторий.

Следовательно, сколько выпускается снарядов, столько же получается и траекторий, столько же точек падения. Происходит, как говорят, рассеивание снарядов. Причин рассеивания снарядов много. Каждый снаряд несколько отличается от другого своим весом. Зерна пороха одного заряда тоже отличаются от зерен пороха другого заряда. Кроме того, заряды отличаются один от другого и своим весом. Следовательно, при выстреле каждый снаряд имеет свою начальную скорость, которая немного отличается от скорости другого снаряда. При наводке орудия наводчик допускает ошибки в установке прицельных приспособлений, поэтому направление полета снаряда при каждом выстреле будет различным. Имеется еще много других причин (в частности, метеорологические условия стрельбы), заставляющих снаряды лететь не по одной траектории.

Итак, снаряды при самой тщательной наводке не попадают в одну точку, они рассеиваются на площади. Размеры этой площади неодинаковы: чем больше дальность стрельбы, тем больше площадь рассеивания.

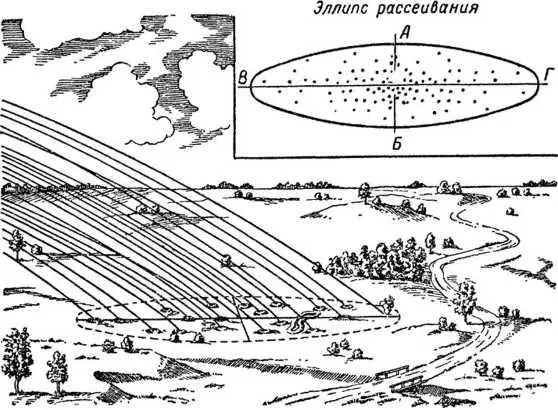

Допустим, что вы, не меняя установки прицела, произвели из орудия сто выстрелов. Осматривая участок местности, на котором расположились воронки от разрывов снарядов, вы прежде всего увидите, что очертания его по форме напоминают собой некоторую геометрическую фигуру, похожую на эллипс (рис. 11).

Рис. 11. Эллипс рассеивания.

Кроме того, вы заметите, что воронки расположены симметрично относительно осей эллипса и, наконец, к центру эллипса воронки расположены гуще, чем по краям. Таким образом, очевидно, что рассеивание подчиняется определенному закону.

Величина эллипса рассеивания характеризует собой кучность стрельбы: чем меньше эллипс рассеивания, тем больше кучность стрельбы, и наоборот. Кучность стрельбы зависит от качества и однообразия отделки каналов стволов, однообразия формы и веса снарядов, от правильности развески зарядов, устойчивости всей системы при выстреле и ряда других причин.

Износ канала ствола орудия увеличивает рассеивание снарядов, а следовательно, уменьшает кучность стрельбы. Для предупреждения преждевременного изнашивания стволов установлен технический режим огня для орудий каждой системы, соблюдение которого обязательно. Кроме того, за орудием должен быть организован тщательный уход.

Кучность стрельбы необходимо учитывать при выборе целей для артиллерии, Нельзя, например, требовать, чтобы артиллерия стреляла по отдельным бойцам; не нужно также удивляться, если артиллеристы не могут с первого выстрела попасть в пулемет, находящийся в 4-х километрах от орудия, так как для уничтожения пулемета на этом расстоянии требуется в среднем тридцать-тридцать пять 76-миллиметровых гранат после законченной пристрелки.

Чтобы создать наилучшие условия для поражения цели, мы должны выбрать такую траекторию снаряда, которая соответствовала бы характеру цели. Как было сказано выше, при стрельбе по вертикальным целям траектория снаряда должна приближаться к прямой линии, соединяющей орудие с целью, а при стрельбе по целям горизонтальным, наоборот, траектория снаряда должна быть возможно круче. Следовательно, в зависимости от характера цели крутизну траектории нужно менять. Способность орудия обеспечить крутизну траектории является одним из важных боевых свойств орудия.

Читать дальше