Первое упоминание о ханской гвардии относится к 1203 г. В то время гвардия (тунгот) насчитывала 70 человек, а ночная гвардия (кабтот) — 80. Кроме них, имелось еще около 1500 гвардейцев. В 1206 г., когда Чингисхан взял в свои руки всю власть, гвардия возросла в численности до одного тумена. Часть гвардейского тумена (численностью примерно в мипган) стала личной армией Чингисхана, которая следовала за ним неотступно.

В присутствии хана поднимался бунчук, изготовлявшийся из хвостов яков — тук. Хан был верховным командующим, но после того как его военачальники получали приказ в общем виде, они были вольны сами выбрать наилучший путь для его исполнения. Такое доверие, в основе которого лежала уверенность в лояльности и опыте подчиненных, хорошо служило монголам. Владение воинским искусством ценилось выше знатности происхождения, и были армии, которые формально возглавлялись ханами, но на деле управлялись военачальниками, вышедшими из простых солдат. Субэдей был отличным примером. Он стал командовать армией в возрасте 25 лет. Командующему армией в знак его высокого положения давался большой барабан, в который разрешалось бить только по его приказу.

Марко Поло суммирует организацию монгольской армии словами: «…Командир отдавал приказ только десяти подчиненным…никто не мог отдать приказ более чем десяти подчиненным. В свою очередь, каждый отвечал только перед непосредственным командиром; таким образом удавалось поддерживать необычайный порядок и дисциплину, поскольку воины были верны своим командирам».

Численность монгольских армий обычно была значительно меньше, чем их противников. Например, в 1211 г. армия Чингисхана едва ли составляла четверть численности армии своего врага — империи Цзинь.

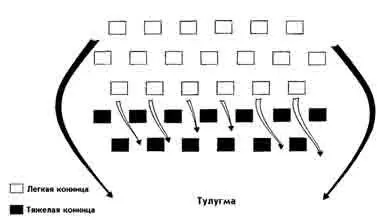

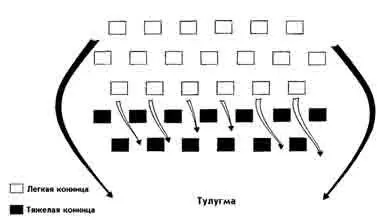

Схема, показывающая маневр монгольской конницы, называвшийся тулугма. Легкая конница выдвигалась через разрывы в построениях тяжелых кавалеристов и наносила фронтальный удар, одновременно охватывая противника с флангов. Подробное описание тактики приведено в тексте книги.

Поскольку большинство кампаний монгольской армии проходили вдалеке от дома и длились долго, возникала проблема восполнения потерь. Китайский историк в 1236 г. сообщал, что встретил пополнение монгольской армии, состоящее из 13—14-летних мальчиков. Правда, это могли быть вспомогательные силы и, возможно, когда мальчики вливались в состав действующей армии, они были уже достаточно взрослыми для полноценной службы. Монголы часто пополняли свои армии воинами из покоренных народов. Иногда те поступали к монголам на службу добровольно, иногда их набирали насильно. В рядах монгольской армии служило множество китайцев, главным образом в пехоте, и китайцы и корейцы составляли основу монгольских войск, вторгавшихся в Японию.

Рашид-ад-дин говорит, что ко времени смерти Чингисхана в 1227 г. монгольская армия насчитывала 123 000 человек, организованных следующим образом:

Левое крыло — 62 000

Правое крыло — 38 000

Гвардия:

Императора — 1000

Князя Джучи — 4000

Князя Чагадая — 4000

Князя Угедея — 4000

Другие — 10 000

Во время своего царствования Угедей (1229–1241) значительно увеличил армию за счет населения покоренных территорий.

Следует особо отметить, что почти все эти отряды были конными, это замечание следует всегда иметь в виду при рассмотрении стратегии и тактики монголов. Символом мобильности монголов можно считать их жилище — юрту из черного войлока, натянутого на складную раму, которая легко устанавливалась, собиралась и перевозилась. Существовали и большие юрты, которые не разбирали, а перевозили с места на место с помощью тяжелых повозок.

Монгольские воины во время боя. «Всемирная история» Рашид-ад-дина. (Из библиотеки Эдинбургского университета)

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО МОНГОЛОВ

«И следует вам знать, что очень опасно преследовать татар, отступающих в битве… — писал сэр Джон Мендвиль, — ибо при бегстве они стреляют назад, убивая людей и коней. А когда решат напасть, то наваливаются всей массой».

В действительности «большая опасность» монголов для противника возникала задолго до того, как они выпускали первую стрелу. Начиная кампанию, монголы собирали как можно больше сведений о своих жертвах. Разведчики и шпионы снабжали хана информацией обо всех слабых местах в обороне противника, и в особенности о противоречиях в их стане, которые захватчики могли бы использовать в своих целях; хана осведомляли также о дорогах, погодных условиях, пастбищах и т. п. Готовясь к нападению, монголы сеяли среди противника семена раздора: бедным обещали свободу, богатым — успешную торговлю. Такая психологическая война начиналась сразу после того, как на курултае обсуждались детали предстоящей кампании, а перед самым нападением монголы распускали слухи о неисчислимости своего войска. Про жестокость и кровожадность монголов все были и без того наслышаны, так что это парализовало волю жертв. Ибн-аль Атир сообщает, что один-единственный монгольский всадник мог въехать в деревню и убить всех одного за другим, и никому бы и в голову не пришло защищаться. Хронист рассказывает о случае, когда монгол захватил пленного, хотя не имел оружия, чтобы убить его. Он приказал своему пленному лечь лицом на землю и не двигаться. Перепуганный человек подчинился и лежал так, покуда монгол не сходил за мечом и не отрубил ему голову.

Читать дальше

![Дмитрий Калюжный - Другая история Российской империи. От Петра до Павла [= Забытая история Российской империи. От Петра I до Павла I]](/books/325656/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-rossijskoj-imperii-thumb.webp)