Генерал-майор С.Н. Булак-Балахович (1883–1940) со своим ординарцем, июль — август 1919 г. Булак-Балахович одет в черный френч, на левом рукаве которого видна эмблема Северо-Западной армии; над обшлагом — нашивки за ранения. Вместо наград у него ни груди орденские планки, на левом нагрудном кармане — учрежденный в 1919 г. лично Булак-Балаховичем орден «Крест храбрых». Головной убор — черная кубанка. Шашка, кинжал и пояс — кавказского образца. На ординарце — бешмет, черкеска и черная кубанка; на левом рукаве — эмблема Северо-Западной армии нерегламентированного, большого размера.

БЕЛЫЕ ВОЙСКА НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ, 1919–1920 гг.

Пинско-Волынский добровольческий батальон был сформирован в г. Пинске (Белоруссия) еще во время оккупации города германскими войсками в конце 1918 г. Организатором его являлся местный уроженец, капитан бывшей Российской армии Бохенский.

После того как в январе 1919 г. немцы оставили Пинск, батальон продолжал оставаться в городе, но под нажимом частей Красной Армии и двух Полесских повстанческих коммунистических полков был вынужден отступить к Антополю. Здесь батальон соединился с наступавшими польскими войсками и вместе с ними 17 марта вернулся в Пинск. До конца года батальон участвовал в боях против большевиков. Затем он вошел в состав ВСЮР и в январе 1920 г. в количестве 120 штыков прибыл в Крым, где в составе 3-го армейского корпуса генерал-майора Я.А.Слащова сразу же принял участие в защите полуострова (бои в начале января 1920 г. под Новониколаевкой и 24–28 февраля (8—12 марта) под Юшунью). Приказом Главкома ВСЮР генерала Врангеля за № 3012 от 16 (29) апреля того же года Пинско-Волынский батальон должен был быть расформирован и обращен на укомплектование 13-й пехотной дивизии 2-го армейского корпуса.

Части полковника П.Р. Бермондта (Авалова) стали формироваться на добровольческой основе в начале 1919 г. в Германии из бывших русских военнопленных. Их основу составила Зальцведельская отдельная конно-пулеметная команда. В мае они именовались Отдельным добровольческим партизанским отрядом имени генерала графа Келлера, в июне — Партизанским отрядом имени генерала от кавалерии графа Келлера, затем — просто отрядом того же имени. 18 июля отряд вышел из состава Добровольческого корпуса светлейшего князя Ливена и в тот же день был переименован в Западный Добровольческий имени графа Келлера корпус. В это время общая численность войск Бермондта составляла 12 тыс. чел., включая германские роты Железной дивизии майора Бишофа. Корпус состоял из штаба и частей, ему приданных, Управления Пластунской дивизии, 1-го Пластунского полка (3 батальона), первых батальонов 2-го и 3-го Пластунских полков, стрелкового (запасного) батальона, кадра 1-го Конного полка, двух дивизионов 1-го артиллерийского полка и формировавшихся 1-го тяжелого артиллерийского дивизиона, броневых и инженерных частей, авиационного отряда и т. д.

5 сентября все белые войска на территории Прибалтики были объединены в Западную добровольческую армию под командованием Бермондта, вошедшую в состав Северо-Западного фронта генерала Н.Н. Юденича. Армия насчитывала до 45 тыс. чел. при 100 орудиях, 600 пулеметах, 50 минометах, 120 самолетах, 3 бронепоездах и 10 бронеавтомобилях — всего с учетом тыловых учреждений и команд 51–52 тыс. чел., в том числе около 40 тыс. чел. германских добровольцев.

9 октября Бермондт образовал Западное Центральное правительство, и в тот же день приказом Юденича Западная Добровольческая армия была исключена из состава Северо-Западного фронта. Бермондт начал наступление на Ригу, вступив в вооруженный конфликт с латвийскими войсками, поддержанными британским флотом. В ноябре, после перехода армии Латвийской республики в контрнаступление, остатки Западной Добрармии через Литву отступили в Восточную Пруссию, где и были интернированы. Следует отметить, что не все части Бермондта были в боях под Ригой — некоторые в это время вели бои с большевиками.

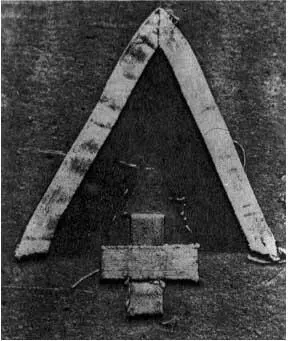

Нарукавный бело-сине-красный шеврон с белым крестом в основании — эмблема Северо-Западной армии, введенная еще в конце 1918 г. (из личного собрания Л.А. Шапрона дю Ларрэ).

На северо-западе России в октябре 1918 г. на добровольческой основе был сформирован Отдельный Псковский добровольческий корпус под командованием генерал-майора А.Н. Вандама, в состав которого вошли 1-я стрелковая добровольческая дивизия (3 стрелковые добровольческих полка и 2 легкие полевых батареи), партизанские отряды и Чудская флотилия — всего 3,5 тыс. чел. После боев с красными под Псковом в конце ноября того же года остатки корпуса отступили на эстонскую территорию и перешли под командование эстонцев. Тогда же корпус был переименован в Отдельный корпус Северной армии, которым сначала командовал полковник фон Неф, а с конца декабря — полковник К.К. Дзерожинский (к концу февраля в корпусе было две стрелковые бригады).

Читать дальше