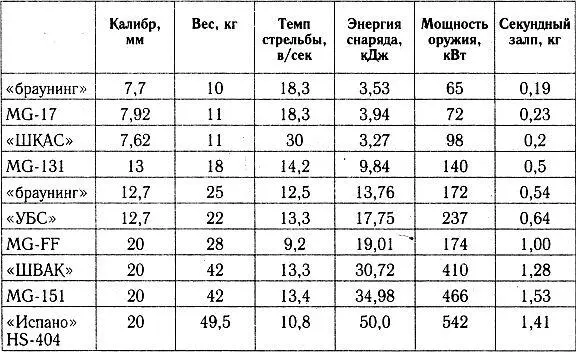

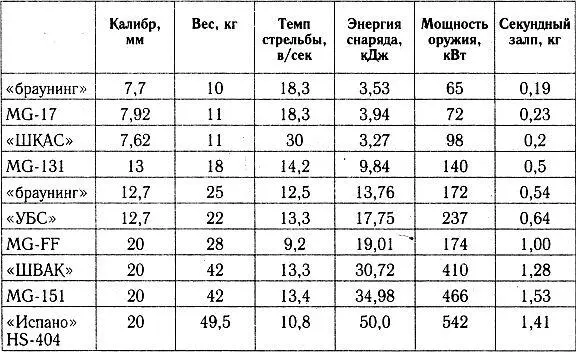

В завершение главы приведем две справочные таблицы. Однозначно свести всю совокупность ТТХ авиационного стрелкового вооружения к какому-то одному количественному параметру не представляется возможным. Обычно используется понятие «масса секундного залпа», представляющее собой произведение веса снаряда (пули), умноженного на темп стрельбы. Другими словами, «секундный залп» — это то количество свинца, которое истребитель успевает «вбить» в самолет противника за короткий интервал времени, пока цель находится в перекрестии прицела. Однако этот критерий совершенно не отражает поражающую способность снаряда.

Можно оценить эффективность вооружения по его механической мощности (произведение начальной кинетической энергии одного снаряда на число выстрелов в секунду).

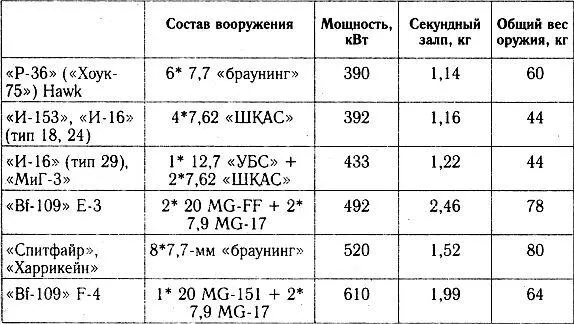

Таблица 7

В порядке небольшого комментария к таблице стоит обратить внимание на то, что по мощности пулемет «УБС» превосходит пушку MG-FF, а между разными типами 20-мм пушек существует трехкратная разница в мощности и полуторная — в величине секундного залпа. Теперь от рассмотрения параметров отдельных типов стрелкового вооружения перейдем к обзору совокупной вооруженности истребителей начала Второй мировой войны (см. Таблицу 8).

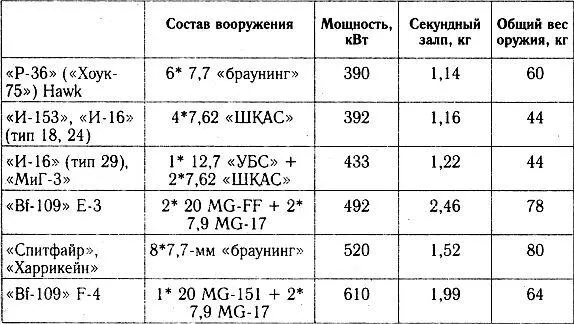

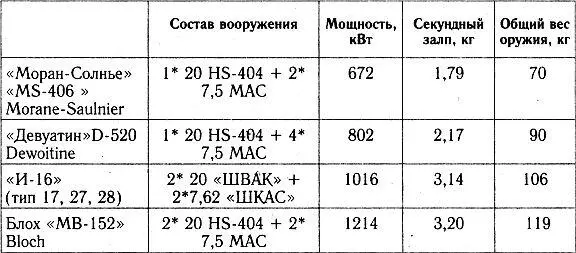

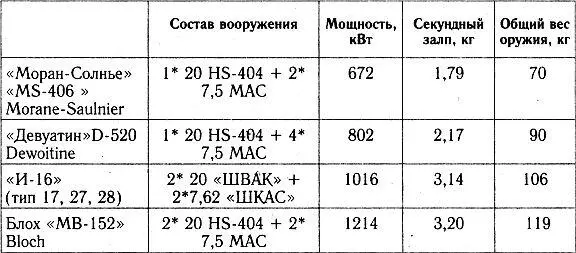

Таблица 8

В таблице приведены данные самых слабо вооруженных вариантов «чайки». Фактически истребители «И-153» выпускались в 1939–1940 гг. с различными комбинациями вооружения, в том числе с двумя «УБС». В этом варианте (2 «УБС» + 2 «ШКАС») «безнадежно устаревший» биплан превосходил по мощности вооружения (670 кВт) немецкий «Мессершмитт» серии E или F.

Второе замечание относится к «Фокке-Вульфу». Разумеется, никакого отношения к началу войны он не имеет. Параметры вооружения этого, вероятно, одного из лучших поршневых истребителей всех времен, мы привели для того, чтобы стал наглядно виден тот «большой скачок», который произошел в вооружении истребителей всего за 5–6 лет.

С 1938 по 1944 год вес бортового вооружения вырос в пять раз (и это без учета роста веса боеприпасов!), вес секундного залпа вырос в семь раз. Огромные усилия, направленные на повышение вооруженности истребителей, скорее всего, говорят о том, что истребители всех стран встретили начало мировой войны с совершенно неудовлетворительным стрелковым вооружением. Скорее всего, именно неэффективное, не соответствующее задаче вооружение и было причиной того, что даже в дни самых напряженных боев «битвы за Британию», когда в небе висели «тучи» немецких бомбардировщиков, на один сбитый самолет противника расходовалось по 25–35 вылетов истребителей.

Самое же удивительное заключается в том, что при всем желании невозможно обнаружить хоть какую-нибудь связь между ТТХ вооружения и результатами воздушных боев и войны в воздухе в целом. Самым слабым было вооружение американского истребителя «Кертисс» «Р-36» (во Францию он поставлялся под названием «Хоук-75»). Но именно этот истребитель в мае — июне 1940 года оказался лидером по числу сбитых немецких самолетов! Из 25 истребительных групп французских ВВС по состоянию на 10 мая 1940 года «Хоуками» были вооружены только 4 (в дальнейшем на «Хоук» перевооружили еще одну группу). Но из общего числа 684 достоверных побед на долю пилотов «Хоуков» пришлось более одной трети (230 сбитых). Из 11 летчиков, сбивших 5 и более немецких самолетов, 7 летали на «Хоуках». С другой стороны, «абсолютным чемпионом» по всем трем показателям (секундный залп, совокупная мощность, дульная энергия снаряда) был французский истребитель «Блох» «MB-152», отнюдь не проявивший себя «королем воздуха». Перед лицом этих фактов остается только в очередной раз повторить прописную истину: воюют не самолеты, воюют летчики…

Глава 10

ДИНАМИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ

Между обнаружением вражеского самолета (действие, вероятность которого практически никак не зависела от ТТХ истребителя) и открытием огня на поражение находится этап боевого маневрирования, успех которого, разумеется, зависит от летных параметров самолета. Задача этого этапа — выйти на удобную для ведения прицельного огня позицию. Как было уже сказано, таковой позицией является сближение с противником сзади или сзади-снизу, как правило, с угловым отклонением не более 5 градусов от оси движения вражеского самолета. (45, стр.67) Стрельба под большими углами требовала быстрого и точного определения величины упреждения, что при отсутствии на самолетах начала Второй мировой войны каких-либо приборов автоматизации наведения было практически недоступно даже для летчиков высокой квалификации.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу