Что же касается упомянутого выше приказа наркома обороны «за №0299», то его полное название было таким: «О порядке награждения летного состава ВВС РККА за хорошую боевую работу и о мерах борьбы со скрытым дезертирством среди военных летчиков». Не отвлекаясь на цитирование подробнейшего «прейскуранта» денежных премий (весьма скромных, кстати) и наград, обещанных за «хорошую боевую работу», перейдем к последнему разделу приказа № 0299:

«IV. Меры борьбы со скрытым дезертирством среди отдельных летчиков.

Командирам и комиссарам авиадивизий все случаи вынужденных посадок с убранным шасси и другие летные происшествия, выводящие матчасть самолетов из строя, тщательно расследовать.

Виновников, совершивших посадки с убранным шасси или допустивших другие действия, выводящие матчасть из строя без уважительных причин, — рассматривать как дезертиров и предавать суду военного трибунала.»

Можно предположить, что к моменту выхода этого приказа (19 августа 1941 года) высшее командование в Москве успело уже заметить, что количество выведенных из строя самолетов стремительно обгоняет число потерь летных экипажей (см. Приложение 8). Да, именно такими и должны быть пропорции потерь на длительном (многомесячном и многолетнем) временном интервале, когда к боевым потерям самолётов начинают плюсоваться многократно превышающие их численно потери по износу — физическому и моральному (т. е. происходит списание устаревших самолетов и замена их новыми типами, что в эпоху Второй мировой войны происходило достаточно быстро). На «короткой дистанции», в пределах операции, потери самолетов и экипажей должны быть вполне сопоставимыми.

По крайней мере, именно так было в люфтваффе. С 22 по 30 июня 1941 г. немцы безвозвратно потеряли на Восточном фронте 574 человека из состава летных экипажей (не считая персонал наземных служб и зенитчиков), что с удивительной точностью совпадает с расчетным числом членов экипажей сбитых в июне самолетов (см. Приложение 6). Аналогичные пропорции потерь наблюдаются и на Западном фронте. В ходе кампании мая—июня 1940 г. люфтваффе потеряло безвозвратно (убитые и пропавшие без вести) 3022 человека из состава летных экипажей. (165)

Расчет по численности экипажей безвозвратно потерянных самолетов дает те же самые 3 тыс. человек. Французская истребительная авиация потеряла 257 пилотов убитыми и пропавшими без вести, при этом 250 самолетов сбито в воздушных боях, 123 потеряно в авариях и катастрофах. (21)

На этом фоне ситуация с потерями самолетов и экипажей в советских ВВС выглядит по меньшей мере странно.

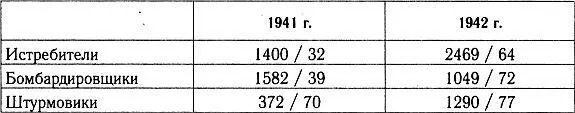

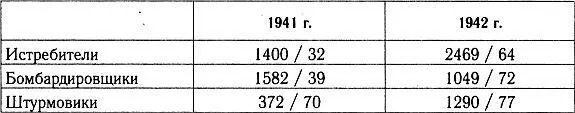

Впрочем, все эти «странности» меркнут рядом с самым удивительным — огромным числом самолетов, пропавших без вести («не вернулся с боевого задания»). Потери по этой категории представлены в нижеследующей таблице 28.

Таблица 28

Примечание: первая цифра — число самолетов, вторая — процент от общего числа боевых потерь.

Цифры ошеломляющие. В 1942 году «пропавших без вести» самолетов больше, чем сбитых в воздушных боях, сбитых зенитками, уничтоженных противником на аэродромах, вместе взятых. По штурмовикам — втрое больше. Как такое может быть?

Учитывая структуру советской бомбардировочной авиации (на две трети состоявшую из ближних бомбардировщиков «Пе-2» и лишь на одну треть из дальних «ДБ-3ф», которые к тому же крайне редко улетали в глубокий тыл противника), такие пропорции потерь необъяснимы даже для бомбардировщиков. И уж тем более невероятными представляются они применительно к штурмовикам «Ил-2». «Илы» воевали непосредственно над полем боя, выполняя задачи огневой поддержки наземных войск. Штурмовики могли штурмовать позиции противника только днем, только при хорошей видимости; «ночная штурмовка» была невозможна в принципе. За редкими исключениями, каждый «Ил-2» был виден тысячам глаз, место и причина его падения также были видны. Наконец, выяснение конкретных причин потери боевого самолета необходимо вовсе не для удобства будущих историков, а для совершенствования конструкции, бронезащиты, оборонительного вооружения, тактики применения.

Не менее удивительны и цифры в строке истребителей. Половина (47,4%, если быть точным) всех самолето-вылетов советских истребителей — это прикрытие наземных войск и тыловых объектов, т. е. то, что происходило на глазах у десятков тысяч людей. 37% от общего числа вылетов истребителей — сопровождение своих ударных самолетов, т. е. тех же самых «Пе-2» и «Ил-2», «работавших» по переднему краю. Единственная ситуация, при которой пара (звено) истребителем могло бесследно пропасть, это «свободная охота» в оперативном тылу противника. На этот вид боевой деятельности советские истребители израсходовали всего 2,7% от общего числа вылетов — примерно такой и могла бы быть доля «пропавших без вести» истребителей в общем числе потерь. Фактически же она оказалась в 10–20 раз больше.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу