Ольга Берггольц

Сколько нужно было выстрадать, пропустить сквозь себя блокадного горя, женской тоски, ленинградской надежды, ожидания («Когда, когда же наконец?!»), чтобы поэтически увидеть прорыв блокады, тридцать лет сохранять образ и чувство и вот так рассказать:

«Демобилизовали, и я работала уже с 9 января 1944 года на трамвае, он ходил по Невскому. И вот первый день снятия блокады. Начали военные корабли стрелять. Это такое было зрелище, что я никогда не забуду. Красивое и страшное. Как будто с Невы вся вода, огненно-красная, поднимается и летит через наши головы, а потом сильный грохот…» (Петрова Анна Алексеевна, ул. Бассейная, 74, корп. 1).

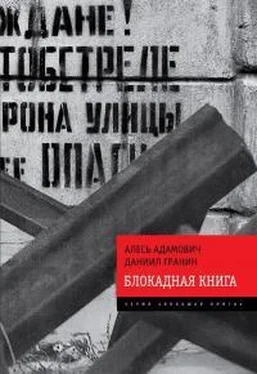

О блокаде Ленинграда, о героических защитниках невской твердыни, о «наемном убийце» фашистов — блокадном голоде существует обширная документальная литература.

Немало душ, сердец во всем мире потряс зимний дневничок маленькой Тани Савичевой: «Бабушка умерла 25 янв…», «Дядя Алеша 10 мая…», «Мама 13 мая в 7.30 утра…», «Умерли все. Осталась одна Таня».

В драгоценно-подробных дневниках писателя Павла Лукницкого «Ленинград действует» и в записках, дневниках (опубликованных) других свидетелей и участников героической ленинградской эпопеи есть много нестареющей правды, нужной людям.

За послевоенные годы выпущены, особенно в Ленинграде, сборники воспоминаний участников героической обороны Ленинграда и прорыва блокады — генералов, полководцев, рядовых солдат Ленинградского фронта. Изданы воспоминания партийных и советских работников, которые сумели в условиях блокады наладить жизнь осажденного города, поддерживать стойкость в людях, осуществить «Дорогу жизни». Есть воспоминания юных защитников города — школьников, юнг, воспоминания тех, кто создавал в блокированном городе овощную базу, заготавливал лес, торф… Книга об ученых ленинградской блокады, артистах, художниках, врачах, учителях.

Созданы очерки, повести, романы, начиная от «Балтийского неба» Н. Чуковского, «В осаде» В. Кетлинской, книг О. Берггольц, Н. Тихонова, В. Инбер, Вс. Вишневского, А. Фадеева… Все они честно, талантливо, страстно изображали увиденное, пережитое, опыт самих авторов и их героев. Многотомная «Блокада» А. Чаковского вобрала в себя и документы и факты, передающие мужество великого города. И то, как связана была история ленинградской блокады с историей всей Великой Отечественной войны.

Что еще можно поведать людям, миру обо всем этом? И нужно ли это ему, сегодняшнему миру?

Мы хотели дополнить картину свидетельствами людей о том, как они жили во время блокады. Записать живые голоса участников блокады, их рассказы о себе, о близких, о товарищах. Обыкновенные ленинградцы, работавшие и неработавшие, холостые и семейные, мастера, рабочие, дети, инженеры, медсестры, — впрочем, дело не в специальностях и должностях. Мы ограничивали себя, свой интерес к профессиям, к службам, потому что не в силах охватить разные стороны жизни огромного города, показать все разделы. Нас интересовало прежде всего пережитое. Мы хотели записать, понять, сохранить все то, что было пережито, прочувствовано, изведано душами людей, не вообще людей, а конкретных людей с именами и адресами, старых и молодых, сильных и слабых, тех, кого спасали, и тех, кто спасал… Оказалось, что быт и бытие сошлись в тех условиях, когда ведро воды, коптилка, очередь за хлебом — все требовало невероятных усилий, все стало проблемой для измученного, ослабевшего человека…

Откуда брались силы, откуда возникала стойкость, где пребывали истоки душевной крепости?

Перед нами стали, открываться не менее мучительные проблемы и нравственного порядка. Иные мерки возникали для понятия доброты, подвига, жестокости, любви. Величайшему испытанию подвергались отношения мужа и жены, матери и детей, близких, родных, сослуживцев.

В рассказах людей вставали те сложные моральные задачи, которые приходилось решать каждому человеку. Мы увидели необычайные примеры крепости духа, примеры благородства, красоты, исполнения долга, но и — неслыханных страданий, мучительных лишений, смертей…

Не всегда было ясно — пришло ли время для этих рассказов такой жестокой беспощадности? А с другой стороны — не ушло ли, не упущено ли время и возможность рассказать об этом так, как это было вживе и въяве, так, как это помнят лишь сами ленинградцы?..

В морозные дни обстрелов, голодных галлюцинаций узнаваемый всеми радиоголос Ольги Берггольц говорил ленинградцам и от их имени:

Читать дальше

![Алесь Адамович - Пути в незнаемое [Писатели рассказывают о науке]](/books/420284/ales-adamovich-puti-v-neznaemoe-pisateli-rasskazy-thumb.webp)