Как же выглядели те, кто в числе первых ступил на землю нового континента?

Парадоксально, но, несмотря на тщательнейшие поиски, найти скелеты древнейших обитателей Нового Света удавалось лишь в крайне редких случаях. Одно из таких открытий было сделано в 1947 году в местечке Тепешпан (долина Мехико). На дне геологического разреза, в слое, относящемся к ледниковой эпохе, учёные обнаружили скелет человека. Он лежал ничком, колени были подогнуты к животу. Часть костей спины отсутствовала, видимо растащенная ещё в древности птицами и зверями. И условия находки (на месте старого болота), и поза скелета говорили о том, что тепешпанский человек погиб насильственной смертью и был брошен в болотную грязь лицом вниз. Что послужило причиной трагедии, разыгравшейся здесь почти 10 тыс. лет назад, мы, вероятно, никогда не узнаем.

Изучение скелета показало, что он принадлежал крепкому коренастому мужчине в возрасте 50–55 лет. Никаких примитивных черт у черепа обнаружить не удалось. Антропологи и скульпторы позднее восстановили примерный облик тепешпанского человека. И вот он глядит на нас из музейной витрины своими широко посаженными глазами. Скуластое слегка монголоидное лицо, низкий лоб, орлиный нос, длинные, ниспадающие на плечи, прямые волосы — всё это удивительно напоминает облик современных мексиканских индейцев, на что уже не раз обращали внимание исследователи.

Древний протоамериканоидный антропологический тип представлен в наиболее чистом виде у современного коренного населения Центральной и Южной Америки, тогда как индейцы и эскимосы на севере континента (особенно в таёжной и тундровой зонах) обладают более заметными монголоидными чертами. Возможно, это связано с тем, что коренные жители Центральной и Южной Америки в массе своей — дальние потомки палеоиндейских охотников, которые ещё в глубокой древности начали своё продвижение на юг. В то же время другая часть палеоиндейцев, обитавших севернее, подверглась впоследствии сильному воздействию со стороны новых волн переселенцев-монголоидов из Азии.

Археологические открытия последних лет на территории Мексики показывают, что тепешпанский человек отнюдь не был первым обитателем этих мест. И хотя мы сейчас не знаем точно, когда именно первобытные охотники и собиратели впервые достигли долины Мехико, не приходится сомневаться, что это случилось не позднее чем 21–22 тыс. лет назад. Во всяком случае, именно так датируется палеоиндейская стоянка в Тлапакойе (на окраине современного г. Мехико) с помощью целой серии радиоуглеродных анализов 1 1 Радиоуглеродный метод датировки в археологии был изобретен в 1948 году американским физиком Уилардом Либби (в 1960 г. за это открытие ему присудили Нобелевскую премию по физике). Этот метод основан на том, что радиоактивный углерод С-14 (изотоп углерода с атомным весом 14), образующийся в атмосфере в результате действия космических лучей, затем окисляется и усваивается растениями, а через растения животными. Количество изотопа С-14 на каждый килограмм органического и живого вещества постоянно и неизменно в течение последних 50 тыс. лет. Однако содержание С-14 в мертвых тканях убывает, причем скорость распада закономерна, т. е. в определённый срок распадается определённое количество С-14. Продолжительность существования изотопа в мёртвых тканях достаточно велика: период полураспада равен 5360 годам (по другим данным — 5568 годам). Таким образом, по количеству С-14 в органических остатках можно определить время, протекшее с момента смерти растения или животного. Достигнутая сейчас точность датировки равняется 50–100 годам. Лучшим материалом для датировки является дерево, но можно использовать и другие органические остатки. Пределом возможных точных измерений считается сейчас время до 40 тыс. лет назад. Несмотря на своё несовершенство, этот метод имеет огромное значение для археологов при создании ими исторической хронологии далёких эпох и давно забытых древних культур.

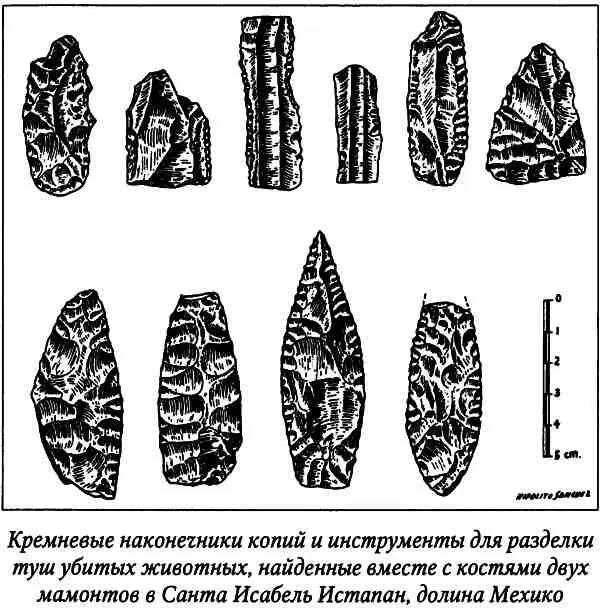

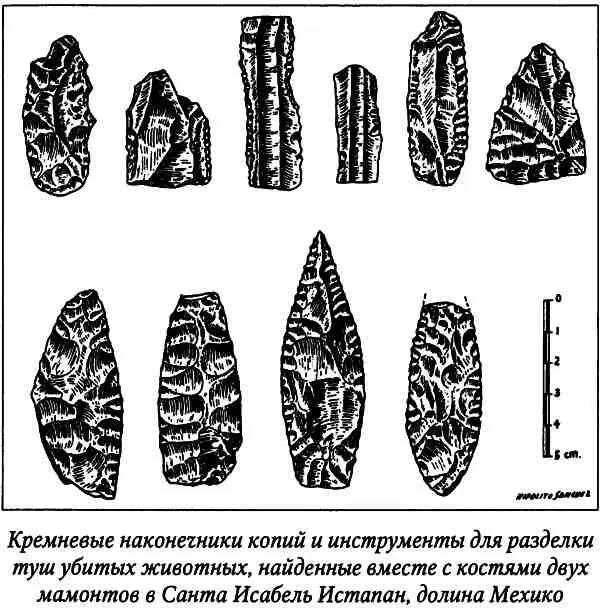

. А ведь есть ещё и остатки ископаемых гигантских животных ледниковой эпохи, найденные вместе с каменными орудиями, сделанными рукой человека, в Вальсекильо (штат Пуэбла, Центральная Мексика). Судя по геологической периодизации, этой находке около 20 тыс. лет, а по данным радиоуглеродного анализа 21–23 тыс. лет.

Читать дальше