Николай Конрад - ЛЕКЦИИ ПО ИСТОРИИ ЯПОНИИ

Здесь есть возможность читать онлайн «Николай Конрад - ЛЕКЦИИ ПО ИСТОРИИ ЯПОНИИ» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Город: Москва, Год выпуска: 1937, Издательство: Московский институт Востоковедения им. Нариманова при ЦИК СССР., Жанр: История, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:ЛЕКЦИИ ПО ИСТОРИИ ЯПОНИИ

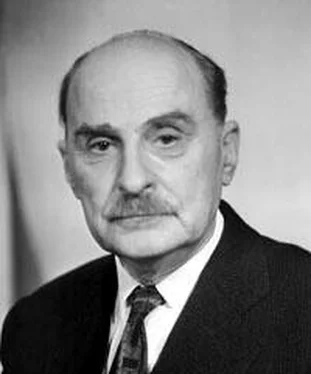

- Автор:

- Издательство:Московский институт Востоковедения им. Нариманова при ЦИК СССР.

- Жанр:

- Год:1937

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

ЛЕКЦИИ ПО ИСТОРИИ ЯПОНИИ: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «ЛЕКЦИИ ПО ИСТОРИИ ЯПОНИИ»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

КОНРАД, НИКОЛАЙ ИОСИФОВИЧ (1891–1970), русский востоковед, историк мировой культуры. Родился в Риге 1 (13) марта 1891. В 1912 окончил Петербургский университет; в 1914–1917 стажировался в Японии. В 1920–1922 ректор Орловского университета. В 1922–1938 преподавал в Петроградском/Ленинградском университете и Ленинградском институте живых восточных языков, с 1926 в должности профессора. В 1930–1938 – заведующий японским кабинетом Института востоковедения АН СССР. В 1938 был арестован (освобожден в 1941). В 1941–1949 заведующий японской кафедрой Московского института востоковедения, с 1943 до конца жизни – в Институте востоковедении АН СССР в Москве. С 1958 академик АН СССР. Умер Конрад в Москве 30 сентября 1970.

Конрад – основатель школы отечественного японоведения, подготовил большое количество учеников. Публикации 1910–1930-х годов посвящены различным областям японоведения: культуре, литературе, театру, языку, истории. Переводил японские памятники литературы (Исэ-моногатари и др.), древнекитайские военные трактаты Сунь-цзы и У-цзы. В 1950–1960-е годы выступал с публикациями, посвященными общим проблемами мировой культуры и истории, в большинстве вошедшими в книгу Запад и Восток (1966; 2-е изд. 1972). Выдвинул концепцию «восточного Ренессанса», популярную среди советских ученых-гуманитариев в 1950–1970-е годы.