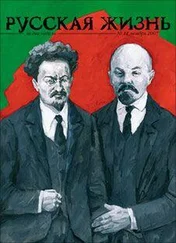

Установка на революционные войны как средство распространения мировой революции подталкивала к милитаризации хозяйственной и общественной жизни страны. Выступая на IX съезде РКП(б) в 1920 г., Троцкий развивал такую мысль: "В военной области имеется соответствующий аппарат, который пускается в действие для принуждения солдат к исполнению своих обязанностей. Это должно быть в том или другом виде и в области трудовой. Безусловно, если мы серьезно говорим о плановом хозяйстве, которое охватывается из центра единством замысла, когда рабочая сила распределяется в соответствии с хозяйственным планом на данной стадии развития, рабочая сила не может быть бродячей Русью. Она должна быть перебрасываема, назначаема, командируема точно так же, как солдаты". [163] Девятый съезд РКП(б). Март-апрель 1920 года. Протоколы. М.,1960. С.93.

Дальше- пуще: "Эта милитаризация немыслима без милитаризации профессиональных союзов как таковых, без установления такого режима, при котором каждый рабочий чувствует себя солдатом труда, который не может собою свободно располагать, если дан наряд перебросить его, он должен его выполнить; если он не выполнит- он будет дезертиром, которого карают!". [164] Девятый съезд РКП(б). Март-апрель 1920 года. Протоколы. М.,1960. С. 94.

Троцкий не был бы Троцким, если бы под свои проекты фельдфебеля от революции не подвел теоретическую базу. "Если принять за чистую монету старый буржуазный предрассудок, — говорил он, — или не старый буржуазный предрассудок, а старую буржуазную аксиому, которая стала предрассудком, о том, что принудительный труд не производителен, то это относится не только к трудармии, но и к трудовой повинности в целом, к основе нашего хозяйственного строительства, а стало быть, к социалистической организации вообще". [165] Девятый съезд РКП(б). Март-апрель 1920 года. Протоколы. М.,1960. С. 97.

Троцкий решительно не соглашался с этим: "Если труд организован на неправильном принципе, на принципе принуждения, если принуждение враждебно производительности труда, значит, мы обречены на экономический упадок, как бы мы ни изворачивались, чтобы мы ни делали. Но это есть предрассудок… Утверждение, что свободный труд, вольнонаемный труд производительнее труда принудительного, было безусловно правильно в применении к строю феодальному, строю буржуазному". [166] Девятый съезд РКП(б). Март-апрель 1920 года. Протоколы. М.,1960. С. 98. — Еще более "высокую", но не менее антигуманную теорию подводил под этот вопрос Н. И. Бухарин. "С более широкой точки зрения, т. е. с точки зрения большего по своей величине исторического масштаба, — писал он, — пролетарское принуждение во всех своих формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью, является, как парадоксально это ни звучит, методом выработки коммунистического человечества из человеческого материала капиталистической эпохи". (Бухарин Н Экономика переходного периода. М., 1920. 4.2. С. 146).

Троцкий строил свои представления, безусловно, заглядывая в кладезь марксистских премудростей. К. Маркс и Ф. Энгельс считали необходимым после социалистической революции установление "одинаковой трудовой повинности для всех", а также "создание трудовых армий, в особенности для земледелия". На VII съезде РКП(б), созванном в экстренном порядке, Ленин среди неотложных задач ставил и такие, как "принудительное объединение всего населения в потребительско-производительные коммуны" и "немедленный приступ к полному осуществлению трудовой повинности, с наиболее осторожным и постепенным распространением ее на мелкое, живущее своим хозяйством без наемного труда крестьянство". [167] Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т.36. С. 74.

Жизнь не оправдала надежд на мировую революцию и показала не только искусственность всех названных выше мер, но и их большую опасность, грозящую большевикам потерей власти. Они слишком забежали вперед. Надо было отступать, хотя бы временно. Нэп и означал, как им казалось, временное отступление. Так оно, пожалуй, и было, но не во всем. Обращение к нэпу стало началом конца политики интернационализации русской революции, т. е. политики Россия для революции. Перед партийной правящей верхушкой чрезвычайно остро возникла, по выражению Г. П. Федотова, проблема "национализации" революции. [168] Федотов Г. П. Судьба и грехи России… С. 269.

Только разрешив эту проблему, Россия могла выйти на путь национального строительства и, вопреки стараниям ее недругов, обеспечить себе будущее, а большевики-удержать власть.

Читать дальше