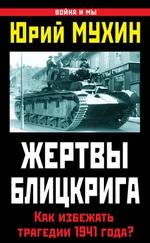

Несмотря на серьезные сомнения в Госдепартаменте, громкоголосую оппозицию изоляционистов и глубочайший пессимизм армии и флота Соединенных Штатов относительно шансов Советского Союза на выживание, американская политика, как и британская, приветствовала Советский Союз в роли союзника. Но уже 6 июля определенные элементы британской прессы, в первую очередь газеты лорда Бивербрука справа и Лейбористской партии слева, стали требовать большей поддержки для Советского Союза, вплоть до открытия второго фронта во Франции в самом ближайшем будущем. Всегда рядом со своим старым другом Бивербруком, подстегиваемый усиливающимся в обществе беспокойством относительно возможности краха русских, 7 июля Уинстон Черчилль взял на себя инициативу возобновления давно прерванного диалога Запада с Москвой.

Британский премьер, поздравив «господина Сталина» с беспримерным мужеством Красной армии и советского народа, объявил, что «чем дольше продлится война, тем больше помощи мы сможем оказать». Черчилль подчеркнул, что помощь Королевского ВМФ и военно-воздушных сил постепенно увеличится, что, несомненно, явилось слабым утешением для советского лидера, оказавшегося перед лицом фактического краха своего Центрального фронта в Белоруссии. Но уже на следующий день, 8 июля, Сталин попросил британского посла сэра Стаффорда Криппса дать гарантии взаимной помощи и незаключения сепаратного мира.

Черчилль сразу согласился на эти условия. Как он объяснил первому лорду адмиралтейства 10 июля, обосновывая передвижение британской эскадры в Арктику: такая акция поднимет моральный дух русских и в перспективе «сохранит много английской крови». Черчилль также указал на огромные преимущества, которые Британия получит благодаря выносливости русских «в любом случае до зимы». С другой стороны, он назвал «преждевременный мир с русскими ужасным разочарованием для народа нашей страны». Вывод Черчилля был бы весьма неприятен для отчаявшихся русских, если бы попался им на глаза. «Пока они [русские] воюют, не имеет особого значения, где располагается фронт».

Сталин написал Черчиллю 18 июля. Он поблагодарил британского премьера за недавно достигнутые англо-советские договоренности. Приведя довод в пользу своего пакта с нацистами 1939 года — он дал Красной армии буферную территорию, — Сталин призвал к немедленному открытию второго фронта во Франции или, если не получится, в Арктике. Такой фронт не только снизит давление на СССР в весьма напряженный момент, но и, по заверениям Сталина, будет популярным у населения Южной Англии, так же как и в британской армии. Нельзя не заметить, что приведенные выше побудительные мотивы к действию, предложенные советским диктатором Черчиллю, больше всего напоминают беседу между двумя существами с разных планет. А ответ Черчилля от 20 июля относительно невозможности серьезного наступления британцев против якобы неприступных фортификационных сооружений на побережье Франции был основан на мнении британских военных, что из-за нехватки тоннажа Британия не в состоянии предпринять большое вторжение на континент. Военно-морская поддержка в Арктике и поставка боеприпасов из собственных скудных запасов — это все, что смог предложить британский премьер русским на этом этапе.

Вскоре после этого британцы принесли русским косвенную жертву — 25 июля президент Рузвельт отправил боеприпасы, предназначенные для британцев, русским. В то же время президент послал Гарри Хопкинса в Москву в качестве своего личного представителя. Он должен был установить на высшем уровне действительные потребности и шансы русских и укрепить их моральный дух на будущее.

Прибыв 30 июля в русскую столицу, Хопкинс встретился со Сталиным на двух длительных совещаниях, которым предстояло стать решающими для будущих эффективных союзнических коалиционных военных действий. Сталин немедленно дал понять, что остро необходимы мобильные орудия ПВО, чтобы возместить потери русских истребителей. Большие потребности в авиационном топливе, а также алюминии для самолетостроения, не говоря уже об обещанных англичанами и американцами истребителях, свидетельствовали о масштабах катастрофы, постигшей Красную армию в начале войны. Более угрожающим стало требование Сталиным миллиона или более винтовок, хотя, по его утверждению, боеприпасов к ним было достаточно. Впервые раскрыв данные советской разведки Западу, Сталин сообщил, что кампания была начата примерно 175 немецкими дивизиями против 180 советских. Но последние не были полностью мобилизованы или находились не на своих позициях. В настоящее время, как утверждал советский лидер, немцы направили в Россию 232 дивизии против 260 советских, из которых 20 дивизий находились в резерве, а треть — не была в бою. К весне 1942 года, по оценкам Сталина, Красная армия будет располагать 350 дивизиями, очевидно, он имел в виду на всей территории СССР. Сталинские цифры достаточно точны для немецкой стороны, если сделать скидку на то, что он упорно именовал все военные подразделения стран оси немецкими. Приведенные им цифры, касающиеся Красной армии, подтверждаются немецкими источниками, хотя советский диктатор не упомянул о тяжелых потерях, исчисляемых целыми дивизиями, и о быстром уменьшении численности и качества уцелевших советских подразделений.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу