Последним принципом является принцип упреждения. Он объединяет два первых принципа и сводится к тому, что между изменением ситуации и реакцией на это изменение нет временного промежутка — движение начинается одновременно с движением соперника или чуть раньше него и заканчивается, естественно, тоже раньше.

Одновременно с обучением технике в каратэ-до идет процесс нравственного воспитания. Заключается он в том, что в ходе занятий учитель-сэнсей рассказывает ученикам различные легенды с глубоким смыслом, наталкивает их на размышления и в конечном счете вырабатывает способность к неординарному мышлению, что делает человека не частичкой толпы, а личностью. Но это характерно только для серьезных школ, в которых изучается искусство, а не просто техника боя. В них процесс обучения не имеет конечной фазы и не завершается по овладении определенным объемом техники, а идет постоянно — искусство не имеет пределов и не имеет границ, и не случайно в обозначении его есть слово «путь».

…Чем дольше человек занимается каратэ-до, тем больше темнеет его пояс, из белого постепенно превращаясь в черный. А затем протирается до дыры, приобретая первоначальный цвет. А затем вновь темнеет. И так — без конца…

Однажды Гитин Фунакоси пришел на занятия в кимоно с белым поясом. Ученики бросились опрометью в раздевалку и через несколько минут появились на татами с такими же поясами, ожидая похвал учителя. Но не дождались — Фунакоси, раздосадованный слепым подражанием, выгнал их из зала, потому что они не поняли его. Не поняли, что он, которого по праву считали величайшим мастером и Учителем с большой буквы, надел белый пояс ученика не из прихоти, не из самоуничижения, не из скромности, а потому, что вышел на новый виток не имеющей конца спирали, на новую ступень скрывающейся за облаками лестницы. Ибо путь познания себя и окружающего, «путь пустой руки» бесконечен. И пределов совершенству не существует…

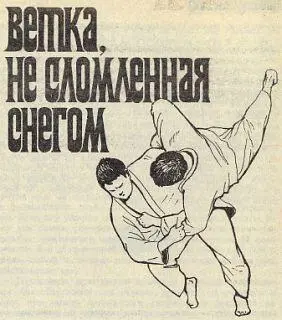

Ветка, не сломленная снегом

…Однажды создатель джиу-джитсу японский врач Акаяма Сиробеи не спеша прогуливался по своему заснеженному саду, созерцая все, что окружало его. И вдруг он с изумлением заметил, что толстые ветви деревьев не выдерживают тяжести снега и ломаются, а тонкие ветки пригибаются, а потом сбрасывают снег и выпрямляются как ни в чем не бывало.

— Мягкость побеждает силу и зло! — воскликнул пораженный собственным открытием Сиробеи. И с тех пор главным принципом джиу-джитсу и еще целого ряда боевых искусств стало: поддаться, чтобы победить…

Согласно наиболее популярной версии, джиу-джитсу (более точное произношение — дзю-дзюцу , так как в японском языке отсутствуют звуки «ж», «ч», «ш») возникло во времена войны феодальных кланов Тайра и Минамото в XI–XII вв. н. э. Врач Акаяма Сиробеи, в совершенстве владевший pacпространенными тогда единоборствами коуг соку (в переводе — «латы, которые всегда при себе») и косино мавари , или коси мавари («панцирь, защищающий поясницу»), отправился для совершенствования своих познаний в области медицины в Китай, где познакомился с рядом местных единоборств и изучил два из них — шубаку и тайцзытуйшоу . К счастью, искусство рукопашного боя интересовало его ничуть не меньше медицины — вернувшись, он решил систематизировать все известные ему приемы борьбы без оружия и создать единую систему со своими принципами и методами.

Прекратив практику, он заперся в своем доме вместе с лучшими учениками и единомышленниками и 12 месяцев спустя представил специально созванной императорской комиссии 3 тысячи приемов рукопашного боя, заявив, что с их помощью может справиться с любым соперником, как невооруженным, так и вооруженным. После долгого просмотра и основательного обсуждения комиссия отобрала лишь 300 приемов — остальные заканчивались смертельно и потрясали своей жестокостью. Так возникло новое искусство, которое разнесли по Японии ученики Сиробеи. Особо оно пришлось по вкусу воинственным самурайским кланам, которые сразу взяли его на вооружение.

А оружием оно действительно было мощным. По преданиям, самураи, хватая в пылу борьбы противника, вырывали у него куски мяса вместе с обломками костей, сами того не замечая, а уж если человек попадался на прием, то можно было считать, что бой окончен. Кстати, рассказывают, что у Гитина Фунакоси был учитель джиу-джитсу, который, сколько бы ни брал в руку бамбуковых палок, расщеплял их одним движением.

Читать дальше