Обычно турнир начинался либо завершался поединками. По длинной оси ристалища возвышалась сплошная изгородь — барьер (toil) из досок, обтянутый холстом, высотой фута четыре (около 1,3 м). Всадники располагались с разных сторон барьера. Пустив лошадей во весь опор, они атаковали друг друга, держа копье наперевес. Искусство бойцов состояло в том, чтобы, поразив соперника в верхнюю часть туловища, сбросить его с коня либо «преломить копье». Суммарная скорость обоих коней придавала удару такую силу, что если оно не скользило по латам всадника, то ломалось. Чтобы этот бой сделать более безопасным, с начала XIV в. стали использовать специальные формы оружия. Боец скакал на соперника, слева от барьера, надежно защитив левую руку щитом. Он держал древко копья повернутым слегка влево, к голове лошади, чтобы поразить соперника в середину щита.

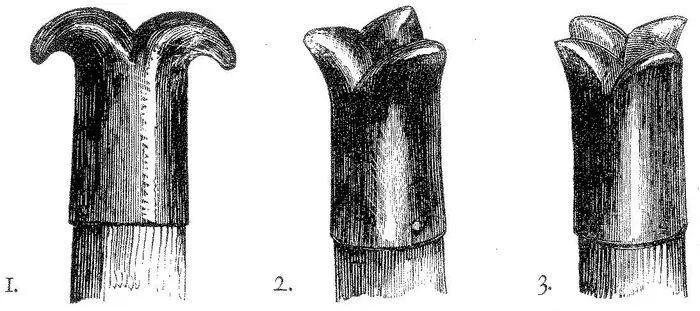

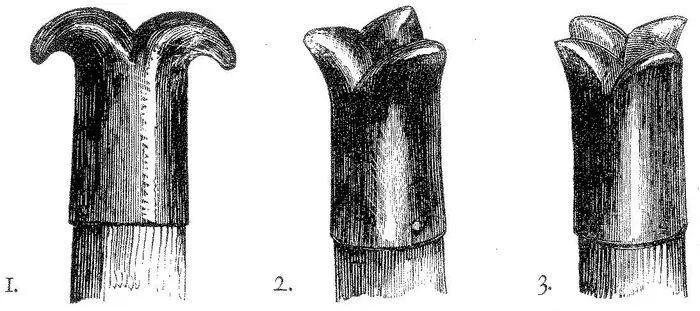

Рис. 1-3

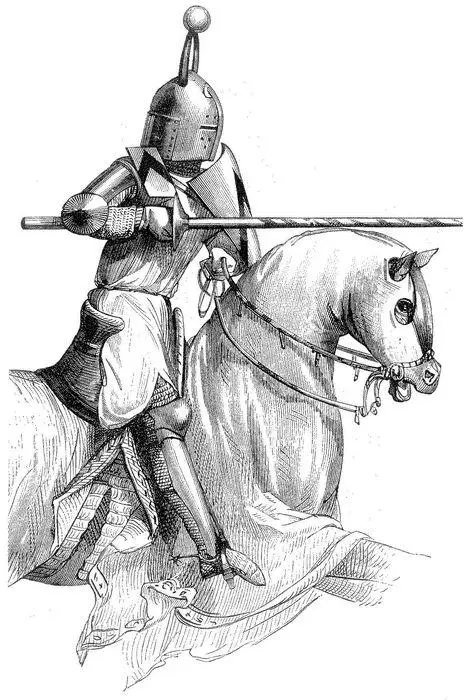

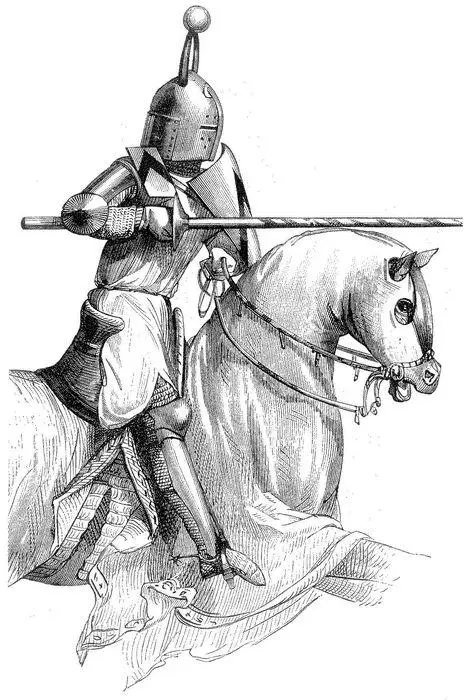

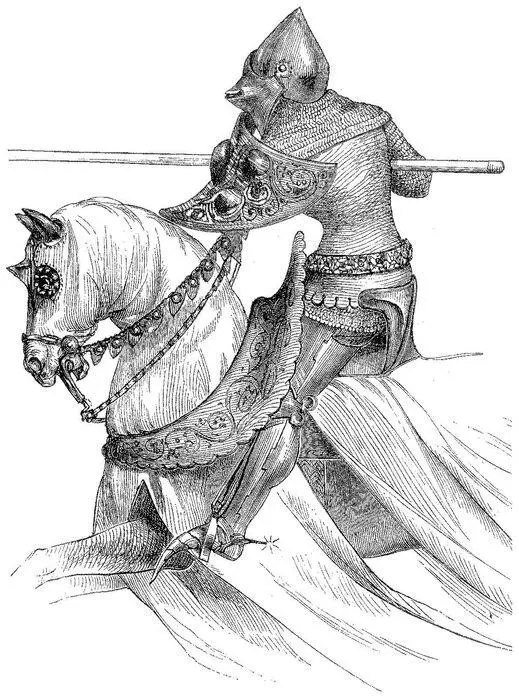

Наконечник копья для поединков был притуплён, чтобы им нельзя было пробить щит и кольчугу; вначале он назывался roc или rochet (камень, скала). До середины XIV в. форма наконечника была такой, как показано на рис. 1, затем, к концу XV в., она изменилась, появилось деление на три-четыре выступа (рис. 2 и 3). Такой наконечник стал называться корончатым. В XIII в. участники поединков не имели специального защитного снаряжения, а сражались в боевых доспехах [11*], всадник (рис. 4) только сдвигал вперед наплечные щитки (ailettes).

«Роман о кастеляне из Куси» [49], датирующийся первыми годами XIII в., дает любопытное описание церемоний, связанных с проведением поединка. Сир де Куси, влюбленный, как известно, в даму де Файель, приглашает ее присутствовать на поединках, которые должны состояться между Ла Фером и Вандёем, и умоляет даровать ему рукав, чтобы явиться на празднество с этим куртуазным предметом, прикрепленным к правой руке. Дама де Файель оказывает сиру де Куси любезность, о которой он просит. Любопытно, что еще два участника поединков являются на турнир с подобными же «залогами». Состязания назначены на понедельник. На них собирается множество сеньоров и дам, а также граф де Суассон, герцог Лимбургский, граф Филипп де Намюр, много рыцарей из Эно и т. д. Все прибывают в воскресенье, поселяются в Вандее, и граф де Намюр дает пир, на который приглашает всех дворян и дам, приехавших на поединки.

Рис. 4

В понедельник рано утром герольды возглашают под окнами гостиниц, что участникам пора готовиться к состязаниям. Слуги и оруженосцы седлают лошадей. Собирается шумная процессия, которая под звуки труб отправляется слушать мессy, после которой дамы спешат занять подготовленные для них трибуны. Состязания начинаются.

Судя по роману, который, вероятно, сочинен не раньше 1230 г., барьера, разделявшего участников, не было: 62 62 В настоящее время считается, что барьер появился в начале XV в. Первое упоминание имеется в хронике Жана де Руа, сеньора ле Сен-Реми, от 1430 г. [4. Р. 6] (прим.ред.).

в двух эпизодах этих одиночных схваток сказано, что лошади столкнулись, но этого не случилось бы, если бы их разъединял барьер из скрепленных досок [49. Vs. 704]. Участники так жестоко сшибались, что их щиты разлетались на куски, шлемы падали, и часто оба рыцаря вылетали из седел. Если бойцы не были ранены, они возвращались на свои «rens», т. е. концы ристалища. Там они садились на других лошадей, меняли сломанное оружие и брали другие копья, чтобы начать новый заезд. Каждый поединок предусматривал три заезда, если рыцари были одинаково искусны. Самым красивым считалось сломать оба копья, не выпав из седел.

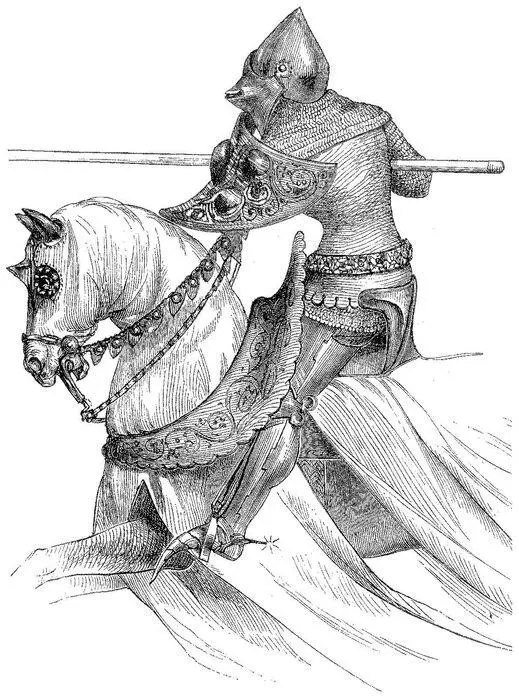

Рис. 5

Сохранившиеся тексты того времени дают кое-какие точные сведения о доспехах. Шлемы имеют «barbieres» (подбородники), или скорее «ventailles» (дышала). 63 63 Железная деталь, которая прикрывает шею и низ лица и доходит до уровня глаз (прим. авт.).

Смотровая щель называется «lumiére». На тело надет «bourel», толстый стеганый поддоспешник («bourel» — подушка). Упоминаются также «glioires deslachies», по всей видимости — какая-то часть доспеха всадника или лошади. «Glio» означает «гибкий», но тогда на кольчуги воинов еще не крепились пластины; следовательно, слово «glioires» не может обозначать стальных пластинок в доспехе всадника. 64 64 По наблюдению Клода Блера, стальные пластины, усиливающие кольчугу, впервые упоминаются в описании боевого доспеха Ричарда Львиное Сердце, в латинской поэме первой половины ХIII в. «Филиппида» [10. Р. 155] (прим. ред.).

Скорее всего глюары, судя по текстам, защищали седло. На рис. 7, 8 и 10, изображающих бойцов более позднего времени, можно разглядеть, что для большей надежности подпруга закреплена на уровне икр всадника над крыльями седла и удерживается двойными зубчатыми стальными полосками, которые, таким образом, невозможно было разрубить, чтобы седло съехало на бок и всадник упал. Возможно, глюары и были этими гибкими полосками, удерживающими подпругу. Но мы даем это объяснение с очень большими оговорками.

Читать дальше