Получение снабжения извне и собственные запасы позволили окруженной в районе Демянска группировке не потерять управление и не поддаться панике. Окруженные соединения II армейского корпуса создали круговую оборону, и сдаваться явно не собирались. 25 февраля Директивой Ставки ВГК №170123 командованию Северо–Западного фронта предписывалось ликвидировать «демянскую группу» «не позднее как в четырех–пятидневный срок». Для ускорения процесса к дроблению «котла» привлекались соединения из состава 3–й ударной армии Калининского фронта. В состав 34–й армии из армии М. А. Пуркаева передавались 23–я и 130–я стрелковые дивизии, 20, 27 и 86–я стрелковые бригады. 1–му гвардейскому стрелковому корпусу Северо–Западного фронта подчинялись 154–я и 42–я стрелковые бригады 3–й ударной армии.

Переданные из 3–й ударной армии 23–я и 130–я стрелковые дивизии и три стрелковые бригады образовали так называемую «южную группу». В течение последней декады февраля и марта месяца группа пыталась наступать на Демянск с юга–востока и юга. Несмотря на все попытки прорвать оборону противника, группа успеха не имела, так как силы ее были растянуты на широком, 30–километровом фронте. Образование «котла» привело к удлинению линии фронта соединений 34–й армии и 1–го гвардейского стрелкового корпуса и снижению плотностей войск, которые могли быть собраны для дробления окруженной группировки.

Борьба с окруженным противником затянулась. От планов наступления из района Старой Руссы в глубокий тыл группы армий «Север» и тем самым воздействовать на немецкие войска под Ленинградом пришлось отказаться. Вскоре прибытие свежих сил позволит командованию 16–й армии предпринять деблокирующие действия. Пробивание коридора к окруженному II армейскому корпусу станет первым звеном в цепи мероприятий немецкого командования по ликвидации последствий общего зимнего наступления Красной Армии.

Итоги операции

Амбициозность замысла была характерной чертой советских планов операций зимней кампании 1942 г. План наступления Северо–Западного фронта не стал исключением. Предполагался выход в глубокий тыл группы армий «Север». Однако переброска резервов с Запада и сохранение боеспособности окруженных под Демянском немецких войск заставили ограничиться только попытками уничтожить попавших в самое крупное окружение войск II армейского корпуса группы армий «Север». Подтянутые немецким командованием к Старой Руссе свежие силы были настолько мощны, что смогли уже в марте предпринять деблокирующий удар с целью восстановления коммуникаций войск в демянском «котле».

Важнейшую роль в удержании «крепости Демянск» сыграл «воздушный мост». Если бы у советского командования были такие возможности по снабжению по воздуху окруженных войск, какие были у немцев зимой 1942 г., многие «котлы» лета 1941 г. могли продержаться намного дольше или даже дождаться деблокирующих ударов. Однако экономические возможности СССР не позволяли содержать сравнимый с Германией парк транспортной авиации.

Вместе с тем опыт успешного снабжения почти 100–тысячной группировки войск в демянском «котле» сыграл с немцами злую шутку, когда они попытались снабжать по воздуху окруженную в районе Сталинграда армию Ф. Паулюса. Несмотря на теоретическое сходство положения окруженных, возможности снабжения Демянска и Сталинграда принципиально различались. В случае Демянска требовалось пролететь всего несколько десятков километров над глухими лесами. От окруженной в Сталинграде 6–й армии Паулюса немецкие войска разделяли уже сотни километров степи. Воздушный мост зимой 1942/43 г. станет избиением военно–транспортной авиации Германии. Но это уже совсем другая история.

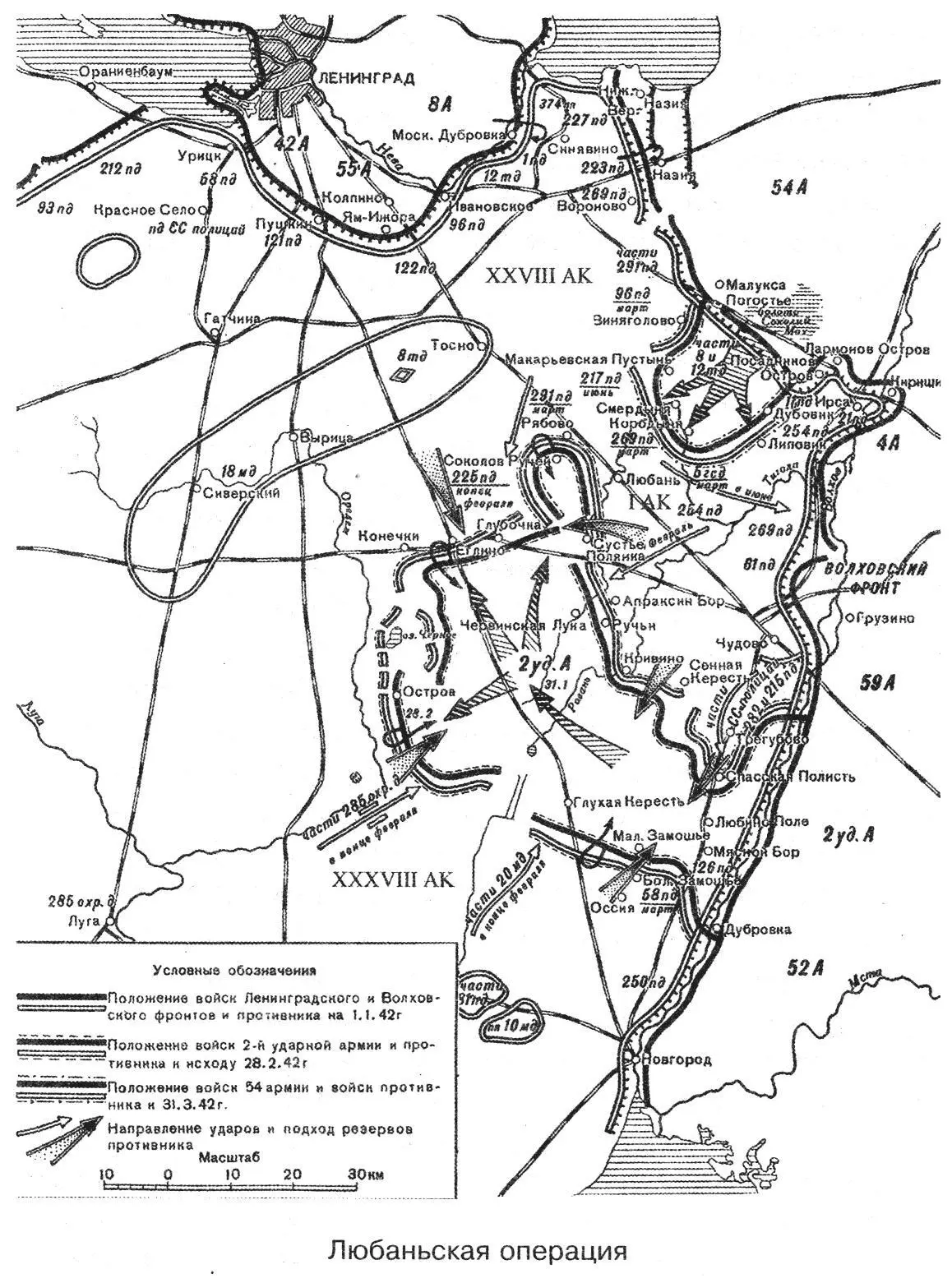

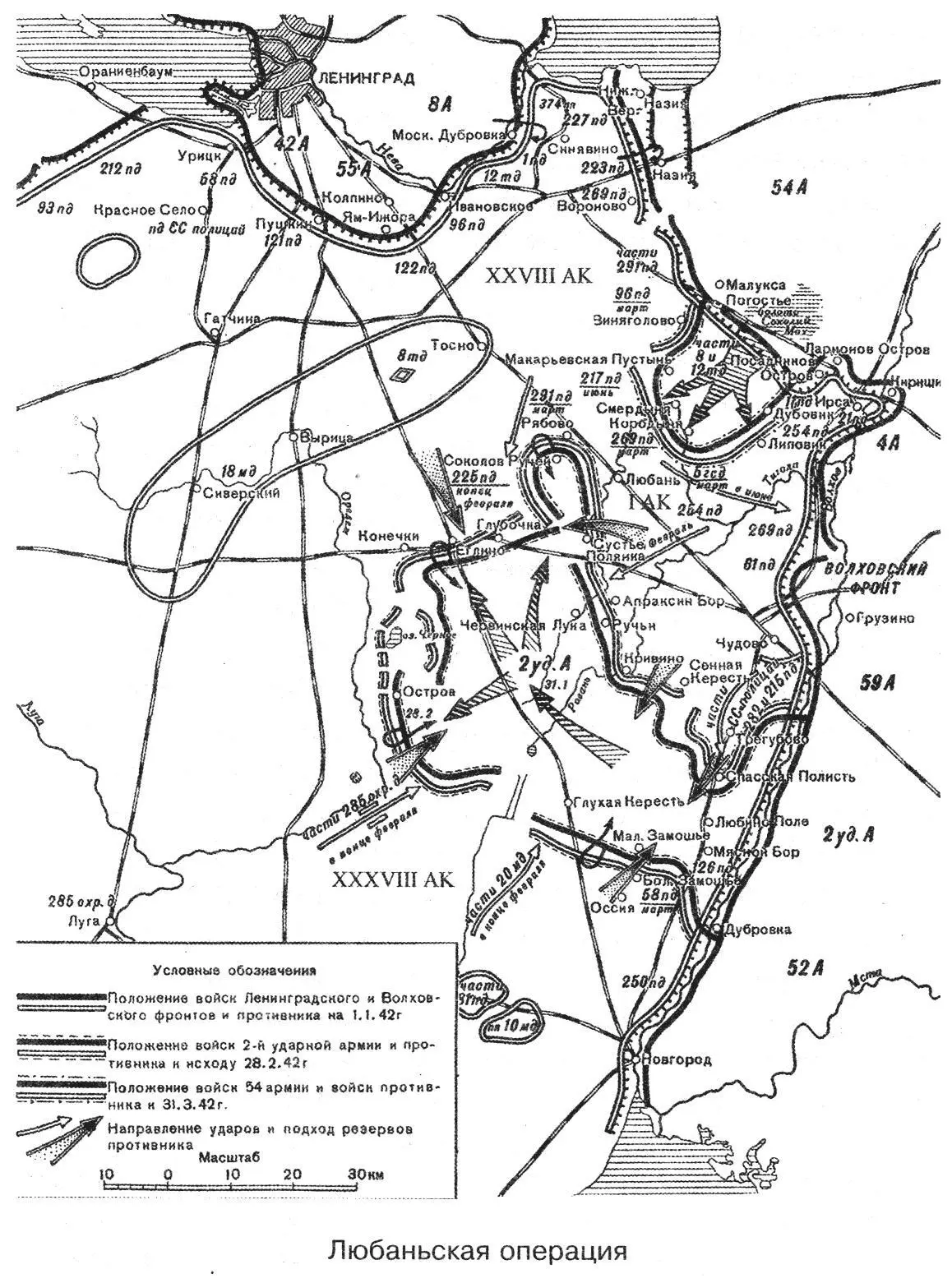

Любаньская наступательная операция (январь — март 1942 г.)

Несмотря на свое общее отрицательное отношение к наступлению по всему фронту, даже Г. К. Жуков вряд ли бы стал выдвигать возражения против операции по снятию блокады с Ленинграда. Помимо вполне очевидных проблем снабжения миллионного города продовольствием имелись соображения оперативно–стратегического характера, вынуждавшие искать пути для деблокирования Ленинграда. Положение советских войск, оборонявших город, определяли два фактора. Во–первых, их снабжение было крайне скудным в силу ограниченности поставок с «большой земли» и практически остановившейся оборонной промышленности Ленинграда. Соответственно их возможности по ведению интенсивных боевых действий были крайне ограниченными. Во–вторых, они не могли быть значительно усилены в случае начала штурма города немцами. Немецкое командование могло накопить силы и обрушить на город удар, который его защитники просто не смогли бы парировать. Единственным средством воздействия на обстановку в руках советского командования были войска на внешнем кольце окружения. Только их действиями можно было оттянуть основные силы группы армий «Север» от Ленинграда. В идеале войска Волховского фронта должны были вынудить противника отойти от Ленинграда под угрозой окружения и тем самым восстановить коммуникации между страной и городом. Поэтому возможность выбора стратегии у командования Волховского фронта отсутствовала: нужно было только наступать. Эти соображения на год вперед определили стратегию советского командования на внешнем фронте блокады Ленинграда. Весь 1942 г. прошел в тяжелых наступательных и оборонительных боях на Волховском фронте, вынуждавших войска группы армий «Север» забыть о наступлении на Ленинград. Бои хотя бы вдесятеро меньшей интенсивности на подступах к городу могли привести к крушению его обороны.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу